La celebración, desde 1980 y con merecida intensidad —que aún puede crecer—, del Día de la Cultura Cubana cada 20 de octubre, debe asumir esa efeméride en su pleno significado. El Decreto que estableció la festividad la valoró como corona de toda una jornada que comienza nada menos que el 10 de ese mes, fecha que marcó el inicio, en 1868, de las guerras de Cuba por su independencia, y su bautizo como nación.

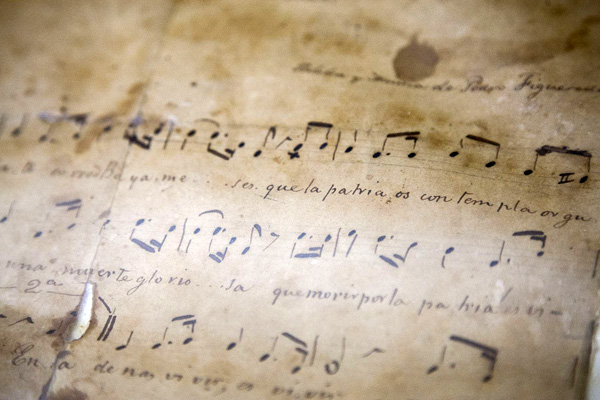

El suceso del 20 de octubre de 1868 que justifica asociar simbólicamente esa fecha con el sentido de la cultura cubana, especialmente el de su acervo artístico y literario, que no la agota, fue un capítulo en la estela del alzamiento encabezado por Carlos Manuel de Céspedes el 10. El 20 se estrenó, en plena gesta y ya con letra —escrita en circunstancias heroicas que han dado lugar a leyendas acaso más basadas en la pasión imaginativa que en las razones—, el Himno que devendría emblema combativo y orgullo de toda la nación. La música la compuso Perucho Figueredo antes de la guerra.

Aquellos días fueron un tramo ígneo del cual brotó, para desarrollarse en una espiral que no cesa, el torrente distintivo de esa nación y de su cultura, su alma. Todo estuvo, y no ha dejado ni dejará de estar, signado por los rumbos de la patria que salió forjada de los que José Martí llamó “los diez años de nuestro honor”: la década recorrida por la contienda que, a partir del pronunciamiento insurreccional en Demajagua, se extendió hasta 1878. Se interrumpió formalmente con el Pacto del Zanjón, pero su mejor espíritu y los más altos exponentes que para entonces la representaban se expresaron en la Protesta de Baraguá, señal de una continuidad raigal que no desmayaría.

Frente al Pacto, la Protesta, no logró generar en las condiciones del momento los empeños que arderían años más tarde, pero ratificó los caminos de una nación que adunó el afán de la soberanía y el de la justicia social. A diferencia de lo que a inicios del siglo XIX había ocurrido en territorios continentales del norte y del sur de las Américas, en la segunda mitad de esa centuria las mejores y más distintivas expresiones del independentismo cubano abrazaron la lucha contra la esclavitud, en la herencia antillana tempranamente abonada por Haití. Al ponderar en 1888 las inmensas virtudes de Céspedes, Martí escribió: “no fue más grande cuando proclamó a su patria libre, sino cuando reunió a sus siervos, y los llamó a sus brazos como hermanos”.

La fidelidad a esos valores, y el haberse desatado cuando ya eran más ostensibles las ambiciones estadounidenses de apoderarse de Cuba como territorio sometido —no de anexársela, como algunos ilusos han creído, o aún pretenden creer—, propiciaron que en este país las más consecuentes búsquedas de la independencia se fusionaran con el antimperialismo. Cuba tuvo en su contra no solo al vetusto colonialismo español, sino lo que Martí llamó el “sistema de colonización” que surgía, con peligro para nuestra América y graves implicaciones para el mundo entero, en los Estados Unidos.

Esa nación —denunció Martí— cultivó para sí misma “una libertad que bambolea, egoísta e injusta, sobre los hombros de una raza esclava”. Y esa limitada libertad, que era “señorial y sectaria, de puño de encaje y de dosel de terciopelo”, después de la guerra que puso fin legal a la esclavitud en todo su territorio, sería el fruto propio de una victoria “codiciosa y soberbia”, sello del poderío que emergía como potencia.

La propia ubicación geográfica que hacía de Cuba una posesión apetecida por esa potencia, le propició ser consciente de su ubicación en la familia de pueblos formados por las Antillas y el conjunto de la América Latina en general. Y la afirmó en la necesidad de encarar los peligros representados por el poderoso vecino, así como en la vocación de universalidad que caracterizó a sus grandes pensadores, a sus figuras fundacionales más emblemáticas, que no sucumbieron a cosmopolitismos abstractos.

Claros ejemplos fueron José María Heredia, quien, cantor de las palmas de la patria, legó a ella también obras de la relevancia de “En el teocali de Cholula” y “Niágara”, y Martí, quien sustentó una noción de patria libre de aldeanismos vanidosos. La vio como porción del universo, en una dinámica que debe tenerse en cuenta para apreciar el significado de su frase “Patria es humanidad”, a la cual añadió la explicación que completa su alcance. Y fue él quien declaró que todo, “hasta el arte”, debe alimentar “la hoguera” de la justicia; pero, con Heredia en mente, sostuvo que a “la poesía, que es arte, no vale disculparla con que es patriótica o filosófica, sino que ha de resistir como el bronce y vibrar como la porcelana”. Esa integralidad es orientación permanente para la cultura entendida y abrazada como alma y salvaguarda de la nación.

Antes y después de consumarse el peligro que Martí quiso impedir a tiempo —que los Estados Unidos se apoderasen de Cuba, como hicieron en 1898 para encauzar con ello el despliegue de su voracidad continental y planetaria— hubo quienes idealizaron a esa nación o consideraron inútil oponerse a sus designios, que incluso justificaron a la luz de concepciones positivistas. Martí no siguió una política pragmática que apostara a lo visiblemente posible, sino a la que priorizaba la razón moral sobre la resignada razón instrumental, norma para otros, aún hoy. Se propuso contribuir a que Cuba y nuestra América, y el mundo, se salvaran de la codicia imperialista, y un pilar ideológico de esa resolución debe buscarse donde está: en la decisión de echar su suerte con los pobres de la tierra, y bregar para que “la ley primera de la república” que él quería para su patria fuese “el culto” de sus hijos e hijas a “la dignidad plena” de los seres humanos.

Los mejores ímpetus revolucionarios —los de plena vocación emancipadora— vividos por Cuba desde finales del siglo XIX para acá, han tenido como fundamento guiador el legado martiano. En ese camino de persistente lealtad ardió la etapa de luchas que, iniciada en el centenario de su natalicio, condujo al triunfo revolucionario del 1 de enero de 1959 y a las profundas transformaciones iniciadas a partir de esa fecha. Ello explica que no sean meras consignas los reconocimientos de que la patria sigue inspirándose en los ideales que debe a Martí. En ellas están son los fundamentos de la cultura cuyos caminos celebra Cuba con la jornada que se extiende del 10 al 20 de octubre.

Defender esa cultura —en los caminos de raigalidad patriótica y amplitud planetaria abiertos por sus fundadores— es deber insoslayable no solo ni principalmente por razones estéticas, sino, sobre todo, por los requerimientos de supervivencia y desarrollo de la nación. Cuidar ese legado, ese patrimonio —que, lejos de estancarse con la vista puesta en el pasado, alumbra las sendas necesarias para seguir marchando hacia el futuro— es misión de toda la ciudadanía, y especialmente de las instituciones del país, no solo las de índole más gremialmente cultural.

El imperio, con poderosos recursos materiales, incluidos los mediáticos, propulsa a escala mundial valores o desvalores caracterizados por el egoísmo, el desconocimiento de la equidad y la ignorancia de las raíces propias de los pueblos, y la proliferación de banalidades que aletargan el pensamiento o invitan a dar la espalda a los reclamos de la justicia. Ciertos “relativismos posmodernos” enarbolan la creencia de que la historia es un mero relato que puede soslayarse, y que nada merece considerarse sagrado y recibir el respeto correspondiente. En ese camino no ha faltado el afán de personas abyectas capaces de considerar aceptable denigrar el legado de grandes fundadores y fundadoras de pueblos, el propio Martí entre ellos. Pero contra ese tesoro no valen las infamias.

Ahora bien, que moral e históricamente las infamias merezcan estar condenadas al fracaso no autoriza a confiar su derrota a la espontaneidad, ni a dar por sentado que nada es preciso hacer en la lucha contra los intereses que las promueven. La cultura imperial busca parecer fruto de la casualidad, de una orientación divina incontrastable llamada a fluir como si fuera lo más natural del mundo. El éxito que tal falacia alcanza se observa hasta en la comodidad con que algunos y algunas sostienen que no hay guerra cultural contra Cuba. Con ello se les da apoyo a quienes lanzan por los caminos de la cultura —no solo en economía, política y armas materiales— la hostilidad contra la Revolución Cubana, y a la larga poco da que ese apoyo sea consciente o resultado de la ingenuidad, aunque esta última resulte muy poco creíble a estas alturas.

Sería erróneo suponer que semejantes actitudes son propaladas solo en áreas del sector privado y por los medios de que este dispone. Los vehículos de propiedad estatal, ya sean de servicio masivo o de áreas como el turismo, no solo transportan —mal que bien— personas. También cargan, y acaso con mayor eficacia, expresiones de la cultura que más complacerá a los intereses anticubanos en general, y a la grosería en particular. Pero ¿estarán libres de actuar en algún grado por esos caminos los medios de difusión que son de propiedad social? ¿Qué decir de centros recreativos donde pululan productos audiovisuales del peor gusto, hechos por productoras capitalistas o siguiendo las pautas que ellas sustentan? Quien escribe este artículo lo ha sufrido incluso al “disfrutar” en algunos de esos establecimientos —de propiedad estatal, vale reiterar— festividades coordinadas y programadas por organizaciones e instituciones oficiales, o para ellas.

Las instituciones y las autoridades del país, a todos los niveles, están llamadas a velar, desde sus respectivas áreas pero sin parcelamientos finqueros, por lo que se haga en la nación. Les corresponde favorecer lo bien hecho e impedir que se desatiendan los ideales rectores. No se trata solo de prohibir, sino también, y hasta principalmente, de educar y persuadir; pero, llegado el momento, las prohibiciones pueden ser ineludibles.

La nación debe defenderse, y hacer que su defensa sea efectiva en todos los terrenos y sectores, sin desconocer los legítimos derechos personales ni los tipos de propiedad que existan en cada sitio, pero también sin permitir que la diversidad de ellos propicie desmadres contrarios a la civilidad, al orden social y a la cultura. Es insoslayable saber que, por muy acertadamente que la institucionalidad revolucionaria funcione, la perfección no pasa de ser un desiderátum, y habrá fuerzas y sabios a la caza de pretextos para condenarla por todo lo que haga: si boga, palos, y palos si no boga.

Pero los peores palos se los daría, o se los da, los que vienen de no aplicar con firmeza y lucidez las políticas culturales establecidas y necesarias. Probablemente se requiera crear nuevos recursos legales, además de reforzar los que ya existen; pero se ha de velar por la lucidez con que se asuman los ya aprobados, y rectificarlos siempre que proceda hacerlo, así como cuidar el acierto de los nuevos que se establezcan. Quizás lo más importante sea revisar los reglamentos vigentes, y procurar que se cumplan con el mejor tino: que no sean mera letra muerta, válida, si acaso, para recordarla entre reunión y reunión, y echarle mano a la hora de proclamar aspiraciones incumplidas.

La vida es más rica que cualquier reglamento, y ninguno la sustituye, como tampoco ninguno suplantará la actitud individual o colectiva de quienes tienen la misión de aplicar las leyes. Los grandes planes pueden ser indispensables, fundamentales incluso; pero es probable que —piénsese en un ejemplo— los programas educacionales mejor concebidos y puestos en práctica no puedan impedir, ni atender debidamente, la aparición de individualidades fuera de serie.

El genio es acaso lo que menos deba preocupar, porque se supone que sea indetenible, y tal vez ninguna regulación imposibilite que se realice en plenitud; pero alguna puerta habrá que dejar disponible para que pase por ella, sin quedar acorralado en habitaciones estancas. Acaso más inquietante pudiera ser que la nobleza de planes masivos de estudio, a los que sería criminal renunciar, propicie —como el autor de estos apuntes le oyó decir una vez a un colega— que quien pudiera llegar a ser un émulo de Benny Moré pare en ingeniero mediocre, o de esos que, tal vez sin suficiente amor a la profesión, se van tras la primera plaza que les asegure una mejor y necesaria remuneración salarial.

Cuidar que las reglamentaciones en general, no solo las del sector artístico y literario, sean efectivas, y den los resultados que la patria necesita, será uno de los mejores homenajes que se le pueda rendir a la cultura nacional, y no solamente por apremios circunstanciales o al calor de la jornada que concluye con su Día más emblemático.

Deje un comentario