Hace unos días se conmemoró la muerte de Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, a modo de homenaje y también por la actualidad y de sus reflexiones, Temas retoma en su blog Catalejo este artículo publicado en el número 4, de octubre-diciembre de 1995.

*Sacerdote católico. Intelectual cubano, se desempeño durante un tiempo como director del Centro Arquidiocesiano de Estudios de La Habana.

El título de esta reflexión, en el que se integra una disyuntiva, no es el eco de una especulación de gabinete. Durante los dos últimos siglos hemos oído afirmar a cubanos lúcidos las dos frases contradictorias: «El pueblo cubano es católico», «El pueblo cubano no es católico.» O: «Es católico superficialmente», «Solamente una minoría exigua es realmente católica.» Trataré, antes de esbozar algunos criterios al respecto, de presentar lo que nuestros viejos y penetrantes profesores escolásticos denominaban «status quaestionis».

¿Cómo se autodefine la Iglesia Católica?

El magisterio en la Iglesia Católica, al menos en los decenios recientes, rehúye la autodefinición reductible a categorías racionales o a las aproximaciones sociológicas.

Sin denegar la validez del lenguaje propio de estas definiciones, que es el lenguaje del ámbito filosófico y científico, la conciencia actual que la Iglesia tiene de sí misma lo considera, si no erróneo (en su dimensión filosófica y científica), sí insuficiente para alcanzar el núcleo ontológico de la Iglesia, su ser más propio, su naturaleza íntima y definitoria. La percepción exclusivamente racional de la realidad (o «fenómeno») Iglesia Católica es incapaz de aprehender, de explicarse y explicar la vida de la Iglesia en toda su integridad, en su completez.

La conciencia de la Iglesia relaciona su origen y su vida con la realidad de Dios, Quien –por principio– o es misterio o no es. Si es, escapa a las posibilidades de la razón humana por exceso de luz y de ser, no por oscuridades y carencias. Si la razón humana estima que ha aprehendido Su realidad íntegra, lo que ha captado es un ídolo hecho a su imagen, no la Trascendencia Personal, el Absoluto. Ahora bien –siempre según la conciencia de la Iglesia, es decir, desde el ángulo de visión de la fe– todo lo que sea tocado por Dios, participa de una cuota de misterio, de indefinición racional; mayor o menor, según la naturaleza de esa realidad. La Iglesia, como ninguna otra realidad, aunque socialmente esté compuesta por personas humanas perfectamente identificables en todas sus coordenadas, se entiende a sí misma como Cuerpo

Místico (lo que equivale a misterioso) de Cristo Cabeza, animada por la acción inasible del Espíritu Santo; Pueblo de Dios de la Nueva Alianza; aprisco y rebaño, campo y viña del Señor, edificio y templo de Dios, ciudad santa y Jerusalén celestial, madre nuestra y esposa del Cordero, túnica inconsútil y, sin embargo, rasgada por nuestros pecados; reino que no es de este mundo y, al mismo tiempo, encarnada en él, involucrada en el tejido humano; peregrina y roca... Imágenes más que definiciones, extraídas de la Biblia y presentes en los textos del Concilio Ecuménico Vaticano II (1962 a 1965), sobre todo en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, «Lumen gentium», aprobada en la sesión del 19 de noviembre de 1964 y promulgada dos días después. Esta constitución es el eje, el pivote fundacional de todos los textos conciliares,

criterio de referencia obligatoria para todo lo que la Iglesia piensa y ha dicho acerca de ella misma en los últimos treinta años: sociedad visible y jerárquica y, simultáneamente, comunión espiritual que emana de su doble elemento constitucional, divino y humano.

La Iglesia Católica en Cuba, en el evento más congregante de toda su historia de cinco siglos, el Encuentro Nacional Eclesial (ENEC); celebrado entre el 17 y el 23 de febrero de 1986, eco en nuestro país del Concilio, de la reunión de obispos latinoamericanos efectuada en Medellín (1968) y de la realizada posteriormente en Puebla (1979), es fiel a la eclesiología católica.[1]

¿Quién es católico?

No es este el lugar apropiado para describir pormenorizadamente la existencia real de diversos grados de pertenencia a la Iglesia Católica (o de identificación

con ella) y, mucho menos, para desarrollar los argumentos teológicos que justifican las variaciones en la intensidad de la fe y de la existencia católica en personas y en grupos.

Básteme afirmar que esto ha sido así desde que existe la Iglesia, o sea, desde hace veinte siglos y que, por lo tanto, no es un fenómeno del que Cuba pudiera ufanarse como si se tratara de una «nota» exclusiva.

La Iglesia cuenta con hombres y mujeres que aceptan íntegramente los contenidos de la fe católica y se esfuerzan porque su vida cotidiana discurra por cauces armónicos con ella. Mantienen una práctica sacramental regular y, sin ignorar sus limitaciones humanas y sus pecados, se confían a la gracia y al amor misericordioso de Dios, rectifican su paso existencial cuando se dan cuenta de que se aparta de la existencia católica genuina y nutren su vida (intelectual, volitiva, psíquica y afectiva) con la oración y la interiorización de la Palabra de Dios y de la Tradición Católica (con mayúscula; no con las «tradiciones» minúsculas, adventicias y variables). En la generalidad de los países de genealogía católica y en casi todos los momentos de sus historias respectivas, este grupo suele ser minoritario dentro del cuerpo eclesial.

También en todo tiempo y lugar, la Iglesia reconoce como católicos –menos comprometidos con la Iglesia, pero católicos al fin y al cabo– a hombres y mujeres que o bien no conocen suficientemente los contenidos de la fe o, que conociéndolos, rechazan tal o cual elemento que no consideran sustancial, puesto que aun en la más pura tradición católica, reconocemos una gradación en las «verdades de fe» y en la ética que se desprende de ellas.

Con mayor frecuencia, y siempre todavía dentro del ámbito de la fe y de la ética católica, existen personas que se identifican gustosamente como católicos, conocen y aceptan los contenidos de la fe y sus armonías éticas, pero no se sienten atados por una práctica sacramental regular.

Por ejemplo, asisten a misa solo ocasionalmente; confiesan y comulgan con menor frecuencia; no están familiarizados con la Biblia y la literatura católica de buen sello; no prestan atención despierta al magisterio eclesiástico y pueden llegar a ser, incluso, un poco anticlericales. En la raíz de esta actitud se da, casi siempre, una cierta dosis de quiebra en el sentido de pertenencia a la Iglesia Católica y, probablemente, también en la misma profesión de fe y en la ética personal, pero no siempre estas quiebras son conscientes. Estas personas suelen vivir así su catolicismo no muy integral con una sorprendente tranquilidad de conciencia.

Más compleja es la situación de personas y grupos que, si bien se identifican como católicos y aceptan, en mayor o menor grado, los contenidos de la fe y haber incorporado asimismo valores netamente católicos en su vida, yuxtaponen y hasta integran otros elementos religiosos y éticos de procedencia diversa, sin que este proceso esté regido por una lógica racional, sino por fuerzas psíquicas afectivas y pararracionales (cuando no irracionales). Utilicemos o no el término sincretismo para calificar este fenómeno, lo encontramos a todo lo largo y ancho de la historia humana, desde los inicios mismos del cristianismo. Los ingredientes culturales paganos coexistieron en una misma persona o en un mismo grupo con los provenientes del cristianismo evangélico más ortodoxo. ¿No identificamos este fenómeno con algunas formas de gnosis y hasta con tendencias dependientes de Orígenes de Alejandría?

Otro tanto ocurrió en la Edad Media, durante el período de evangelización de los pueblos germanos y eslavos que echaron por tierra el orden romano previo.

Situación análoga se presentó –y continúa vigente– con los movimientos misioneros posteriores al siglo XVI en América y África y, más tarde, en Asia. Sin dejar de tener en cuenta que aun en los países europeos de antigua cristiandad subsisten supersticiones y costumbres paganas en los estratos populares (sobre todo campesinos) que frecuentan los templos católicos, llevan una vida sacramental regular y que se sentirían profundamente

ofendidos si no se les considerara como tales. En nuestra modernidad y posmodernidad, esto va unido, en los medios más sofisticados culturalmente, a un cierto neopaganismo que permea sutilmente las «creencias» y la ética (incremento de la astrología y de la magia, rechazo de la doctrina social y sexual de la Iglesia, mentalidad new age, etc.).

Por último, no me cabe duda de que las personas no católicas explícita y conscientemente, pero que viven y han sido educadas en el seno de pueblos de matriz católica –o en los que la Iglesia ha tenido o tiene un cierto peso cultural–, incorporan connaturalmente elementos de la fe y valores de la ética católica a sus vidas y frecuentemente de manera determinante. De hecho es así, aunque, repito, explícitamente se distancien de la institución Iglesia Católica y hasta de la fe en un Dios personal y de toda apertura a la Trascendencia.

Hay, pues, círculos diversos de pertenencia e identificación con la fe católica prácticamente en todos los pueblos en los que la Iglesia está presente de manera significativa. Me parece que esta fenomenología (muy simplificada por razones de brevedad) es imprescindible para intentar una respuesta a la pregunta que da título a este ensayo. Es preciso no confundir un estado de catolicismo con otro, un grado de vivencia católica con otro y, al mismo tiempo, verificar siempre la idiosincrasia del pueblo en cuestión y el tipo de encarnación de la fe que se produce en el mismo, condicionada por las variables coyunturas históricas. Tampoco puede olvidarse que en casi todos los pueblos, aun en los de antigua presencia católica, existen grupos apenas tocados o no tocados en modo alguno por la realidad católica. Y que, por otra parte, debido a una u otra razón, ocurren conversiones, o sea, pasos de un nivel a otro de la vivencia católica y pasos hacia el rechazo de esta, el que puede alcanzar niveles de menosprecio y hasta de fuerte agresividad.

Dicho con otras palabras, un mapa religioso estático vale para la aprehensión de un instante, pero no lo suficiente para adquirir una comprensión integral del discurrir histórico de un pueblo, afectado –positiva y negativamente– por el dinamismo, componente ontológico de la vida. Es precisamente ese dinamismo el que define la idiosincrasia –¿la cultura? –, englobante de casi todas las realidades. Estimo que sociólogos, políticos y pastoralistas no suelen tener suficientemente en cuenta la dinámica previsible de los cambios en la situación religiosa ni el margen de lo imprevisible. A esta carencia súmese, en unos y otros, la tendencia vagarosa a confundir el plano del deseo con el de la realidad cuando se trata de realizar análisis que pretenden ser objetivos.

Algunas observaciones acerca de la valoración de lo católico en la nación cubana Aunque no muchas, se han escrito historias totales y parciales (relativas a una época) de la Iglesia en Cuba. Como siempre sucede, el historiador no es un sujeto aséptico. Y aunque narre hechos objetivos, la valoración y el peso concedido a ellos suele variar de acuerdo con influjos filosóficos, políticos y religiosos. El Documento Final del ENEC, en su primera parte,[2] nos habla de luces y de sombras en la historia más antigua y en la más reciente de la Iglesia en Cuba. Pero este no deja de ser un documento oficial de la Iglesia y, aunque no evita la autocrítica, para la pupila de historiadores no católicos que conozco, la balanza se inclina excesivamente hacia el lado de las luces y, por consiguiente, para ellos todo el documento, aunque valioso, estaría condicionado por el lastre de otorgar un peso sobredimensionado a la Iglesia Católica, como institución, en la realidad cubana.

Algunos historiadores (y sociólogos y culturólogos), a mi entender, pecan por enfatizar la otra cara de la luna, la de las sombras. Esto los lleva a minimizar este peso específico de lo católico (institucional y cultural) en Cuba, tanto en el pasado como en los tiempos presentes.

Argumentos y hechos encuentran, tanto los tirios como los troyanos, para sustentar sus juicios. Acordar el fiel de las balanzas valoradoras es tarea tan difícil y depende de tantos factores que me atrevo a calificar el intento de esfuerzo inútil. No lo es, sin embargo, intercambiar ideas, enriquecer puntos de vista que de contradictorios podrían pasar a ser complementarios, a iluminarse recíprocamente. Logrado esto, sería factible acercar tanto las convicciones teóricas como las estrategias pragmáticas, siempre mediante el diálogo atento y respetuoso, que supone la imposible unanimidad y la libertad en sustentar las diferencias y vivir de acuerdo con ellas. ¿Podría lograrse por otro camino un razonable bienestar global para nuestro pueblo que no sea por este, el de la cimentación razonable, ética y estética?

Las divergencias resultan más polémicas cuando se pretende hacer historia de períodos recientes y de enjuiciar a personas, instituciones y situaciones habiendo sido espectador contemporáneo o hasta actor. Recuerdo que mis viejos y sabios profesores de Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma, solían repetir –tanto el «picaresco» napolitano Giovanni Papa, como el bondadoso alemán Ludwig Hertling– que no se podía hacer historia hasta que no transcurriera, al menos, un período de treinta años del acontecimiento que se pretendía historiar. «Y si es posible, se debe esperar aún más… Que no escriban la historia los protagonistas sobrevivientes; estos deben narrar, dejar sus testimonios orales y escritos… Pero eso –afirmaban mis profesores– es crónica o archivo o periodismo, no es historia. Los que vengan después, con la cabeza más fría, podrán acudir a las fuentes, más desnudos de intereses estremecidos, y podrán, así y entonces, escribir historia». Ambos fueron fieles a su criterio: en lo que a la vida de la Iglesia se refiere, nunca pasaron más allá del año 1929 (Pactos de Letrán, Pío XI y Mussolini) y se negaron, en clase, a referirse al resto del pontificado de Pío XI y al de Pío XII en los tiempos de ascenso del fascismo en Italia y del nazismo en Alemania, de la Guerra Civil en España, de la II Guerra Mundial y de los primeros años de la posguerra.

«Es demasiado pronto», decían ellos. «Nosotros vivimos esos períodos y no somos inmunes a las pasiones que experimentamos».

Experimento algo semejante a la actitud de mis viejos profesores cuando se trata de historiar, de sopesar, el período posterior a 1959 (y el inmediatamente anterior, el de la gestación), en el que Cuba pasó a ser gobernada por un proyecto revolucionario que, progresiva y muy rápidamente se identificó como socialista y marxista-leninista.

Difícil es hablar con justeza de las coyunturas y de sus secuencias y simultaneidades (nacionales y foráneas) condicionantes; más difícil aún es emitir juicios acerca de las personas que han protagonizado en planos relevantes las distintas etapas que jalonan estos treinta y seis años; y prácticamente imposible hacer la historia, objetiva y científica, de la Iglesia Católica en este período.

Podría narrar anécdotas; muchas de primera mano, pues participé de algún modo en un buen número de situaciones clave. Pero esto –repito con los padres Hertling y Papa– no sería historia; sería cuento, testimonio, o sea, otro género literario. Me siento capaz de elaborar hipótesis de interpretación y de valoración, no opiniones contundentes con pretensiones de irrebatibilidad. Me sorprende cuán fácilmente algunos autores, cubanos y extranjeros, asumen estas presentaciones con aires de certidumbre incontestable.[3] Seamos un poco más humildes; aprendamos a escuchar y a leer a los que han vivido (en todas las posiciones) todos los capítulos de esta azarosa historia; algunos con palpitación de amor, otros –quizás– con diablura de oportunismo o de otra patología. Pero cuando nos sentemos a pensar y a escribir, hagámoslo con amor tierno a Cuba y a la Iglesia. «Por el amor se ve, con el amor se ve, es el amor quien ve», reza uno de los apuntes más luminosos de José Martí. El amor, cuando es genuino, incluye la fidelidad a la verdad. Doble dimensión de este amor fiel se requiere en nuestra mirada isleña, en nuestra mollera criolla y en el corazón ética y estéticamente evangélico para aventurar opiniones, todavía discutibles (y opino que lo serán durante muchos años, pues grande y avasalladora ha sido la pasión en todas las orillas), acerca de la realidad del catolicismo cubano en esta etapa revolucionaria de nuestra historia patria.

Hechos que permiten sustentar opiniones, aunque sean discutibles, acerca del peso específico de lo católico en Cuba

1. Durante los siglos XVI y XVII, el carácter de la colonia insular –puesto de tránsito, plaza estratégica, sitio de abastecimiento y no de enraizamiento generalizado y consistente. afectó todas las dimensiones de la existencia (política, económica, cultural, habitacional y, por supuesto, religiosa). La población indígena disminuyó, por diversas causas, rápidamente; hasta alcanzar números poco significativos para la ulterior definición de la identidad cubana. La población de origen africano, en parte libre y mayoritariamente esclava (hasta muy avanzado el siglo XIX) condiciona hasta el meollo la calidad de nuestro mestizaje constitucional e identificativo como pueblo. Debido a las condiciones de la Isla, la atención pastoral fue muy limitada; creo que no podía ser de otro modo.

2. La labor social más positiva realizada en nuestra Isla desde los inicios de la colonización hasta el siglo XVIII inclusive, en relación con el indio, el negro y, en general, con toda la población, estuvo en manos de la Iglesia Católica. Desde fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX algo se hizo por parte de las autoridades civiles.

Pero no se eliminó la dimensión humanitaria de la acción pastoral de la Iglesia, que continuó siendo prioritaria y, a todo lo largo y ancho de la Isla, mucho más notable que la incipiente y pobremente realizada por las autoridades civiles, tocadas ya –afortunadamente– por el espíritu de la Aufklärung o Ilustración. Sin embargo, no todo fue positivo, ni siquiera en lo que se refiere a personalidades eclesiásticas de alto rango y a congregaciones religiosas.

Las luces y las sombras siempre se entrecruzan, aun en las mejores imágenes que nos envían el espejo y el lente.

Consta históricamente –por citar solo un ejemplo– que hubo obispos, sacerdotes y congregaciones religiosas implicados en las encomiendas de indígenas y hasta en el tráfico negrero, y que su actitud no siempre fue civilizadora, humanitaria y, mucho menos, evangélica. Ahora bien, al parecer, esos casos fueron excepcionales en la Iglesia; el tono general frente a estos problemas elementales de la condición humana fue positivo.

3. Una realidad poco conocida y, probablemente, imposible de verificar en todos sus elementos, es la penetración de los criptojudíos en la Iglesia Católica, en Cuba y en el resto de las colonias hispanoamericanas (como consecuencia de las prohibiciones oficiales; más estrictamente puestas en práctica en la Península).

Tengo la impresión de que los criptojudíos, heridos en su identidad, condicionaron la vida católica en nuestros países. (Algunos llegaron a alcanzar altas posiciones civiles y eclesiásticas.) No se les podía pedir a estos personajes que trabajaran con ardor por hacer efectivos los valores eclesiales católicos, siendo así que su conversión simulada y su fuga a América, donde resultaba más fácil ocultar su verdadera identidad y sus convicciones, era fruto de la intolerancia católica de la contrarreforma española.

4. El incremento de la calidad de la vida en Cuba a partir del último tercio del siglo XVIII se dejó sentir también en la de la vida religiosa. Se perfeccionó la institucionalización; lo cual no equivale siempre a un henchimiento de la médula evangélica. La fundación de la Real y Pontificia Universidad, atendida por la Orden de Santo Domingo, la transformación del insignificante Colegio-Seminario de San Ambrosio en Real y Pontificio Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio, el mejoramiento de la enseñanza en el Seminario de San Basilio Magno y la fundación de instituciones educacionales a la sombra de iglesias y conventos en todas las ciudades de relativa importancia, dio origen a una cultura muy marcada por el sello católico, pero por el sello católico de la época en Cuba, coloreado por la Ilustración y el liberalismo, que están en la raíz de esa cultura fundacional. La mejor hija de la Ilustración en Cuba, la Sociedad Económica de Amigos del País, estuvo animada en sus orígenes y su andadura por personalidades católicas y por el tono católico.

Recuérdese que hasta el Obispo de la ciudad capital fue miembro muy activo de la misma (don Juan José Díaz de Espada y Fernández de Landa), como lo fue también nuestro «santo» no canonizado, el padre Félix Varela.

La cultura que emanaba de la época de oro del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, apadrinada por el Obispo y por el padre Varela, era una cultura ecléctica tonificada por la Ilustración. Al amparo de la sombra vareliana, que se prolonga más allá de su estancia en Cuba y hasta de su propia vida, crece el filum que alcanza a José Martí, por las vías de don José de la Luz y Caballero y de Rafael María de Mendive. Desde José Martí y pasado por su filtro –sobra insistir en ello– llega hasta nuestros días y cimenta nuestra identidad nacional.

5. Ese incremento al que me refiero en el párrafo anterior, en sus raíces económicas, se nutrió, no exclusivamente pero sí principalmente, de la esclavitud de negros africanos y de la cuasi esclavitud (servidumbre) de chinos y de indios yucatecos. La esclavitud es un fenómeno presente desde los inicios de la colonización española, pero se incrementa desmesuradamente después del boom agrícola de fines del siglo XVIII y hasta muy avanzado el siglo XIX. La institución de la esclavitud, en sí misma, es una contradicción con la ética cristiana (cuyo sustento intelectual se desarrolla en Cuba al mismo tiempo que la esclavitud) y con los principios de la Ilustración (contemporáneos también, en Cuba, al desarrollo del esclavismo).

6. Con los negros africanos llega a nuestras playas toda la riqueza de la personalidad africana, del espíritu africano, y llega también la secular tradición religiosa africana, nunca evangelizada satisfactoriamente, ni en África ni en los países de América que cuentan con una significativa población de ese origen, lo cual es nuestro caso. Los dos tercios de nuestra población –si no un poco más a estas alturas de nuestra historia nacional– están constituidos por negros o mestizos.

El mestizaje es uno de los elementos definitorios de nuestra identidad nacional (y, por cierto, elemento englobante) y, en términos religiosos, equivale a decir que el sincretismo cristiano-africano es uno de los términos definitorios de la religiosidad popular cubana.

7. La política –civil y religiosa– en relación con el sincretismo, desde que el fenómeno fue nítidamente percibido a fines del siglo XVIII y principios del XIX, fue la de su abordaje con relativa tolerancia. Característica esta de nuestra idiosincrasia, acunada en sus orígenes por aires contradictorios, pero en los que soplaba un fuerte alisio de liberalismo ilustrado, de «modernidad», tanto en los medios católicos como en los anticlericales, típicos de la hispanidad decimononesca.[4]

8. Esta tolerancia –como casi todas las realidades existenciales– tiene su cara positiva y su cara negativa. La negativa consiste en un cierto estado de confusión relativizante (subsistente y quizás incrementada hoy) en la religiosidad popular cubana; la positiva, en que los numerosos grupos sincréticos, en términos generales, mantienen una relación muy estrecha con la Iglesia Católica (vínculos sacramentales, aprecio por las personalidades eclesiásticas y aceptación de una buena dosis de la enseñanza católica, etcétera) y esto ha permitido a la Iglesia Católica mantener siempre una base popular, aun en los sectores más marginados y hasta delincuenciales de la sociedad cubana; base ambigua, debido a la «confusión sincrética», pero base real, lo que le ha facilitado casi siempre una presencia evangelizadora o, al menos, «simpática» en esos ambientes. En otros países en los que se presenta con iguales o mayores dimensiones el fenómeno del sincretismo, un adicto a estas sectas puede vivir toda su existencia religiosa sin poner jamás un pie en un templo católico y sin haber tenido contacto alguno con un sacerdote. En Cuba, esto no es posible: desde el bautismo (iniciación) hasta el funeral (muerte), un sincrético requiere los servicios pastorales de la Iglesia Católica.[5]

9. El peso de lo católico en Cuba se ha visto favorecido por el hecho –no frecuente en América Latina– de que sus figuras históricas referenciales más definitorias e indiscutibles han sido católicos, o si no miembros activos de la institución Iglesia Católica, han sido cristianos de matriz católica y, en todo caso, solamente ante situaciones históricas de excepción, ante situaciones límite, han tomado posiciones antinstitucionales o distantes en relación con el catolicismo.[6] José Martí, católico practicante en su niñez y primera juventud, se distanció de la práctica religiosa habitual (sacramental) o en España (en sus años de estudiante universitario) o, posteriormente, en México. Tuvo diferencias con la institución eclesiástica debido, fundamentalmente, a razones políticas, pero su pensamiento fue, hasta el final de sus días, medularmente cristiano, de matriz católica y nunca cayó en la tentación del anticlericalismo visceral, frecuente en la tradición hispana de la época. Era un hombre sobradamente inteligente y ético y ello le facilitó evitar ese «pecado» que entonces estuvo de moda. No se olvide que muchos de estos hombres no se alejaron de la Iglesia y de la práctica sacramental por iniciativa propia, sino porque la Iglesia todavía consideraba las ideas democráticas como «próximas a la herejía» y, en el caso de Cuba, los obispos prohibieron la práctica sacramental y el acceso al sacerdocio a quienes simpatizaran con la independencia de nuestro país. Afortunadamente, no todos los católicos tomaron en serio esta prohibición que, sin duda, iba ultra vires de la autoridad pastoral y, una vez más, la simulación se hizo presente. Gracias a ello pudimos contar con un puñado de sacerdotes cubanos en el momento de la independencia y con laicos católicos practicantes en los inicios de la República.

10. Hemos contado con pensadores de excelente categoría personal e intelectual, como Enrique José Varona y Medardo Vitier, muy distantes y, en ocasiones, hasta hostiles en cuanto a los componentes católicos de nuestra tradición e identidad nacional. Pero no todos los que han conformado el pensamiento y el arte cubanos han navegado por ese río. Algunos han sido católicos muy definidos como tales (por ejemplo, Ramiro Guerra, Manuel Dorta Duque, Eugenio Florit, Emilio Ballagas, Mariano Brull, José Lezama Lima, Cintio Vitier, Fina García Marruz, etcétera). Otros, católicos de la periferia, y muchos, simplemente, cercanos, simpatizantes o respetuosos que –utilizando el verso de Roberto Fernández Retamar– «tocan los bordes» del mundo de la fe y de la Iglesia, aunque no penetren en su atmósfera. El clima intelectual, el mundo de los artistas e intelectuales, no ha sido, en Cuba, un medio hostil a la Iglesia. Ha sido, más que respetuoso, simpatizante en términos generales, casi siempre dispuesto al diálogo, a la escucha del pensamiento católico (en la filosofía, la literatura, las artes plásticas, el cine, la música, etcétera).

El tono católico del grupo Orígenes y de su revista, pintores como Amelia Peláez, Portocarrero y Milián, músicos como Ernesto Lecuona, la presencia sacerdotal del padre Angel Gaztelu y otros factores han contribuido a este clima positivo, vigente también en el período revolucionario de inspiración marxista, lo cual, en Hispanoamérica, es algo excepcional.

Aunque, en honor a la verdad, se debería confesar que después del obispado de monseñor Espada, del magisterio del padre Varela y de los decenios de oro del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, la Iglesia, institucional y oficialmente, apenas se ha ocupado de la pastoral de la cultura. Los laicos y sacerdotes que lo han hecho han procedido casi siempre a título personal, nadando contra la corriente y a costa de incomprensiones y serios problemas existenciales. Felizmente, siempre hay algunas personas –pocas– dispuestas a pagar ese precio.

11. La Iglesia Católica en Cuba no ha tenido mucho poder político. Cuando aparece, es un chispazo efímero, no una situación sostenida. En tiempos de la Colonia, estaba jurídicamente sometida al gobierno español por la Ley de Patronato Regio. Esta hipoteca pesó en los primeros años de vida republicana, muy condicionada también por la tutela norteamericana, casi siempre proprotestante, liberal-masónica y raigalmente anticatólica. Aunque muchas personalidades políticas se identificaban como católicos (al menos «a su manera») y lo eran, en realidad estaban limitados por el ambiente político posindependentista y, en el fondo, su catolicismo era –hasta donde estas realidades pueden ser humanamente juzgadas– catolicismo de periferia.[7]

Una de las razones que han incidido con más peso en la carencia de poder político por parte de la Iglesia (y de ello doy gracias a Dios) consiste en que ni en tiempos de la Colonia, ni en la República, antes y después de la Revolución, los católicos han constituido un cuerpo político (y cultural) homogéneo.

A lo largo de nuestra no demasiado breve historia, encontramos católicos y no católicos en casi todos los «bandos» políticos, en casi todos los proyectos y movimientos culturales, provenientes de clases populares (urbanas y campesinas), medias y económicamente holgadas; y esto, trátese de católicos laicos, de clérigos de la base o de obispos. En el pasado colonial hubo católicos independentistas, reformistas o autonomistas, anexionistas (en relación con los Estados Unidos) y continuistas del estatuto colonial.

Ya en la República, los hubo tanto en el Partido Liberal como en el Conservador. Durante la dictadura del General Machado, los encontramos –a los católicos y a los no católicos– entre los que apoyaron al General y entre sus opositores.[8] En el abanico semicaótico de posiciones políticas que discurren entre 1933 y 1940, se observa idéntica situación, al igual que en el movimiento constituyentista de 1940 y en el sucesivo y lento proceso de recuperación del estado de derecho después de 1940, en la ruptura de 1952, en la gestación de la Revolución y en los primeros años del Gobierno Revolucionario. El monolitismo católico posterior a los años 60 tiene que ver con los componentes antirreligiosos del marxismo oficial, no en relación con el proyecto socialista como tal, frente al que nunca existió unanimidad entre los católicos cubanos (aunque el ateísmo militante ha estado de hecho tan imbricado en el proyecto socialista, que una visión superficial podría confundirnos y llevarnos a la convicción de que, también en relación con el proyecto socialista, todos los católicos han mantenido siempre una misma posición). La Iglesia Católica en Cuba ha sido relativamente monolítica en materia de fe; nunca ha habido desgarramientos perdurables por razones religiosas. Pero, insisto, nunca ha tenido esa característica en el terreno sociopolítico, cultural y económico.

12. Los obispos –la jerarquía católica en Cuba– no se han distinguido históricamente por sus dotes para dirigir –«pastorear»– la dimensión política de la vida de la Iglesia, ubicada en el marco de su esencial misión evangelizadora. Las excepciones no logran otra cosa que confirmar esta aseveración que me resulta evidente, aunque sé que muchos católicos –clérigos y laicos– no están de acuerdo con ella. Por otra parte, los católicos cubanos –los de los tiempos de la Colonia y los de los tiempos republicanos– no han tomado muy en serio las orientaciones de los obispos, cuando se desprende de ellas algún tufillo político.

Además, el católico cubano medio no hace un drama del desacuerdo político con la jerarquía. Me parece que solamente algunos intelectuales sofisticados y los políticos muy comprometidos han tomado distancias en materia de fe y de práctica por razones de puro disentimiento político en relación con sus pastores.[9]

13. El liberalismo español del siglo XIX (que Cuba vivió como parte de España) y la tradición laica norteamericana, (con su peculiar y muy radical estilo de concebir la separación entre la Iglesia y el Estado), han tenido una influencia sostenida en la vida sociopolítica del país, en el ajetreo de las ideologías políticas que se han suscitado entre nosotros. Además, condicionan la acción pastoral de la Iglesia, antes y después de la Revolución, positiva y negativamente.

Por una parte, este estado de opinión generalizado ha garantizado la independencia de la Iglesia en relación con los poderes estatales, así como el pluralismo político de los católicos (al que ya me referí); por otra, ha dificultado la posibilidad de hacer llegar el Evangelio a todas las dimensiones de la vida (educación, medios de comunicación social, estructuras económicas y políticas del país, etcétera).

En relación con este punto y con el anterior, sustancialmente entrelazados, subrayo que a este pluralismo tolerante y a este laicismo, conjugados ambos, se debe, en buena medida, la resultante positiva de que las diferencias políticas y culturales nunca han arrastrado a nuestra Iglesia a quiebras en la unidad eclesial, concebida como unidad de fe y de acción pastoral, no de opiniones o de actividades de orden temporal. No las ha habido –las quiebras generalizadas de la comunión eclesial– ni siquiera por diferencias en este terreno con los pastores constituidos en autoridad eclesial. Podrá haber una mayor cuota de simpatía personal, pero esto es un problema de otra naturaleza, no ruptura eclesial. La cara que algunos podrían estimar «oscura» o negativa de esta realidad es la ya señalada escasa posibilidad de un influjo ponderable de la Iglesia Católica en una sola dirección sociopolítica. Personalmente no valoro negativamente esta realidad; la considero un estímulo para que la Iglesia se concentre en lo que le es más propio, en lo que la define como Iglesia, no como «partido» o «movimiento» (social o cultural). Tomar partido por la persona humana –y esto sí forma parte de la médula eclesial– incluye ponerse del lado de la libertad, formar conciencias capaces de asumir responsable e íntegramente el libre albedrío que Dios regala al hombre; chispa divina que hace de la criatura humana la única que es icono del Creador.

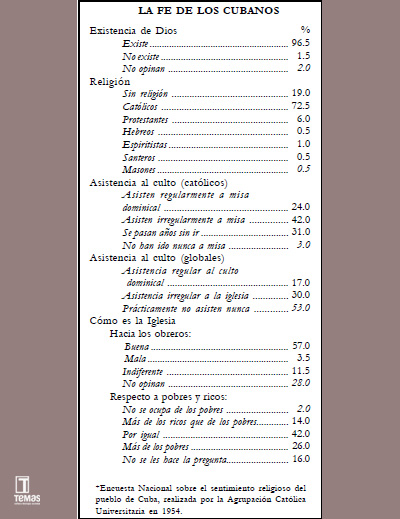

14. Podrían añadirse otros hechos, pero creo que puedo cerrar de modo conveniente esta sección con datos que resumen la actitud religiosa de los cubanos antes de la Revolución. Los datos provienen de una encuesta cuidadosamente realizada por la Agrupación Católica Universitaria en 1954. La fracción mínima de «santeros» debe interpretarse como respuesta de personas sin vinculación alguna con la Iglesia Católica; los santeros sincréticos se autoidentificaban espontáneamente como «católicos». Posteriormente, la Academia de Ciencias ha efectuado estudios al respecto. No desconfío ni de la capacidad de los investigadores ni de sus propósitos de objetividad científica. Pero sí desconfío de la sinceridad de las respuestas, debido a las presiones contra la fe y la Iglesia que las autoridades revolucionarias han mantenido durante decenios; hoy la realidad evoluciona en otra dirección, pero cierta desconfianza subsiste.

Resultaría conveniente parangonar estos datos con los de otros países, referidos a esa misma época, para evaluarlos más correctamente una vez que se establezcan las analogías y las diferencias. Por ejemplo, en el caso de España, en el pináculo de la práctica religiosa durante el gobierno del Generalísimo Francisco Franco, en 1950, la asistencia a la misa dominical en Madrid era del 25% de la población; en Barcelona, el 15 %, y en Zamora el 20 %.

Estos datos –que no se hicieron muy públicos entonces– han sido manifestados recientemente por monseñor Ramón Torrella Cascante, Arzobispo de Tarragona, en una entrevista publicada en Catalunya Cristiana. La diferencia entre la supuesta España-católica de entonces y la supuesta Cuba-no-tan-católica no es muy notable.

Intento de respuesta a la pregunta disyuntiva del título

1. La mayoría del pueblo cubano es religioso en el sentido más abarcador del término. O sea, está integrado por personas abiertas de algún modo a la Trascendencia, a la afirmación de una realidad extramundana de la que nuestra realidad humana (temporal) depende al menos en cierto grado.

2. Las dos matrices de esa religiosidad son el cristianismo (muy mayoritariamente en su vertiente católica) y el conjunto de religiones africanas, propias de las etnias de las que procedían los negros, esclavos o libres, que se establecieron en nuestro país. Estos, paulatinamente, se integraron a él, de manera tal que hoy pueden considerarlo su patria, o sea, la tierra de sus padres, puesto que ya han transcurrido varias generaciones luego del tránsito intercontinental y se han producido cruzamientos con la población criolla o propiamente española.

3. El mapa religioso de nuestra nación no puede dibujarse con trazos muy definidos. Tenemos católicos muy bien identificados como tales, que asumen los contenidos de la fe católica y se esfuerzan por orientarse éticamente

de manera coherente con ellos. Estos constituyen una minoría cuyo monto no me atrevo a contabilizar. Otro tanto podríamos afirmar de los aún más minoritarios cristianos vinculados con comunidades eclesiales e iglesias provenientes de la Reforma. Los judíos practicantes no llegan hoy a mil en todo el país.

4. Existe un grupo muy amplio de personas –aún más difícil de delimitar– que viven una «piedad popular católica», sin mezcla con otras religiones, pero carentes de un conocimiento nítido de los contenidos de la fe y de sus conexiones éticas. La mayor parte de ellos no se consideran vinculados por algunos preceptos católicos que o desconocen, conocen deficientemente o infravaloran (por ejemplo, la ética sexual y familiar católica, la doctrina social de la Iglesia, la asistencia a la misa dominical y la práctica sacramental, etcétera). Suelen profesar devoción a algunas advocaciones de la Virgen María y a algunos santos, más que a Dios mismo. Muchos se autocalifican como «católico a mi manera».

5. Tengo la impresión de que los que profesan una religión pagana de origen africano en estado puro constituyen una minoría exigua. Ahora bien, el fenómeno del sincretismo, que en sus inicios puede identificarse como enmascaramiento o simulación (sincretismo en las formas), es hoy, en la mayoría de los que pueden ser considerados creyentes sincréticos, una verdadera alquimia de contenido cristiano-católico, pagano-africano y espiritista (sincretismo en los contenidos y en las formas de expresión religiosa). Además, no olvidemos que los grupos sincréticos carecen de una definición única de sus contenidos de fe, de un sistema unitario teológico-ético y de un soporte institucional estable. Me parece que todos estos grupos –esta es, al menos, mi experiencia pastoral con ellos– respetan y aprecian en grado eminente a la Iglesia Católica y a sus ministros, cuyos servicios les resultan imprescindibles y a los que consideran tocados por la sacralidad.

6. La mayor parte de los jóvenes que acuden hoy a nuestros templos (no se puede precisar cifras) son católicos recientes, que han recibido previamente una formación antirreligiosa y han vivido su adolescencia y primera juventud con un absoluto desconocimiento de la ética católica en todas las dimensiones de la vida. Su existencia ha discurrido por canales que, en los mejores casos, podrían ser considerados de una cierta «ética natural». Además, debido a las condiciones existentes en los últimos años en Cuba, y ya desde antes, como sucede en todas las sociedades regidas por un sistema político más bien centralista, tienen el hábito de la transgresión infartado en la médula de su propio ser.

La formación religiosa y el acompañamiento pastoral a estos jóvenes es muy deficiente debido: al número tan limitado de agentes de pastoral (sacerdotes, religiosos(as), laicos sólidamente formados y comprometidos); a la imposibilidad de acceso de la Iglesia a los medios masivos de comunicación social; a las puertas cerradas, por el momento, a toda influencia evangelizadora en la educación escolar en todos sus niveles; a las diferencias e incomprensiones generacionales (fenómeno que no es exclusivo de Cuba), entre otras. Por demás, no han pasado aún por el test de la fidelidad existencial prolongada.

7. ¿Puede afirmarse que el pueblo cubano es católico? ¿Puede afirmarse que no lo es? Me parece que somos un pueblo creyente. En lo que a creencia se refiere, el desafío pastoral para la Iglesia Católica en Cuba no es tanto el ateísmo (que es fenómeno de minorías), cuanto la facilidad con la que los cubanos creen en cualquier cosa, en demasiadas cosas incluso incoherentes entre ellas, unida a cierta volubilidad, inconstancia e inconsistencia que casi siempre nos han acompañado.

Ya el padre Félix Varela denunciaba estos defectos en la juventud cubana de principios del siglo XIX. Es, pues, un pueblo mayoritariamente creyente, pero –según mi discutible opinión personal– minoritariamente católico. Y utilizo ahora «minoritariamente» con significación abarcadora: no solo como contabilización de los que asisten al templo, sino también como nivel de penetración de lo católico en todos los entresijos de la existencia, en la calidad de la vida personal y comunitaria de nuestra nación, en su aroma identificador (que no es netamente católico). Solo una parcela de la existencia del cubano medio tiene tonalidad católica, aunque no tengo dudas de que a muchas de las notas que conforman nuestra idiosincrasia se les puede señalar una referencia de cariz católico (hispano, latino, mediterráneo).

8. Aunque a una primera lectura podría parecer una contradicción con el párrafo anterior, tengo la impresión de que hoy la Iglesia Católica en Cuba goza de un significativo nivel de aprecio y de atención en todas las capas de la textura social, probablemente más alto que en cualquier momento de, al menos, los últimos ciento cincuenta años de nuestra historia.

Aprecio que no significa necesariamente aceptación de los contenidos de la fe, de las orientaciones éticas ni –mucho menos– de las opiniones sociopolíticas de la jerarquía (incluyendo en ellas las culturales, estéticas, etcétera); pero que, en algunas situaciones, se traduce en actitudes que van más allá del aprecio superficial y del respeto formal. Puede incluir la aceptación de contenidos de fe y de ética aun entre personas no íntegramente católicas. En este sentido, opino que la Iglesia Católica tiene hoy un peso social imposible de expresar en números o afirmaciones contundentes y que trasciende los índices de la práctica religiosa: cifras de bautismos, primeras comuniones, matrimonios «por la Iglesia», funerales católicos, asistencia a la misa los domingos y días de fiesta, u otras. Cifras que, por cierto, han aumentado notablemente en los últimos años, pero no me siento capaz de considerarlas como manifestaciones de un incremento estable. Los cambios socioeconómicos y políticos previsibles sugieren un reacomodo de la población y una posible disminución o, al menos, inestabilidad en la práctica religiosa. Lo cual, me parece, no incidirá en una disminución de la religiosidad dispersa de los cubanos ni tampoco de las anteriormente señaladas atención y estima a la Iglesia Católica como institución visible, sólida, digna, independiente, bien identificada y presente en nuestros cinco siglos de historia; la que ha permanecido siempre a pesar de los vaivenes y de los huracanes.

9. Dos últimas observaciones: a) creo que este aprecio y valoración se incrementaría si la Iglesia Católica asumiera, límpida y conscientemente, nuestro mestizaje creciente y sus repercusiones en el terreno religioso (tarea no fácil que exige un finísimo discernimiento); b) contribuiría también al henchimiento del aprecio el apartamiento de la Iglesia institucional y, muy especialmente, de su jerarquía, de la vida política según los criterios, caminos y dinamismo propios de la política partidaria (al menos en la nación cubana; no me refiero a otros países con otra historia, diversa composición etnográfica, distinta identidad e idiosincrasia). Lo que no equivale o se homologa con el distanciamiento de las realidades temporales (culturales, socioeconómicas y políticas), sino con la aproximación a ellas por los senderos propios de la Iglesia, en el ámbito de su peculiar identidad y con el estilo que la debería distinguir: anuncio oral y vivencial del Evangelio (que se debe proponer, no imponer), exposición clara de la ética coherente con este, celebración adecuada de los misterios de la fe, utilización del lenguaje oral, escrito y gestual adecuado a los valores evangélicos (respeto, amor comprensivo, serenidad, confianza, etcétera). Todo ello unido a la promoción de la cultura de la tolerancia y del pluralismo concomitante a la naturaleza humana.

Tengo la impresión de que cuando la Iglesia como institución, y la jerarquía como dirección carismática y pastoral de esta, asume posiciones partidarias o se distancia del ámbito de las realidades temporales y de las realidades «fronterizas», se dificulta la acción del Espíritu, reclamante de encarnación evangélica y evangelizadora. Pierde entonces la Iglesia no solo «prestigio» humano, sino también potencia espiritual dinamizadora.

Es evidente que la decisión y el buen tino en este proceso continuo de encarnación servicial depende primordialmente de la Iglesia misma. Pero también me resulta claro que en una sociedad como la nuestra la buena voluntad eclesial tropieza con dificultades condicionadas por una concepción centralista y vertical del Estado. La superación de esta por una concepción más participativa, descentralizada y democrática redundaría en un mejor desenvolvimiento de la vida eclesial y del crecimiento espiritual de nuestro pueblo, en la dirección de su propia identidad, de su cultura e idiosincrasia.

La Habana, 6 de octubre de 1995.

Notas

[1] Véase el Documento final del Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ENEC) (Roma: Tipografía Don Bosco, 1986), especialmente nn. 106 a 149 y toda la Segunda Parte, nn. 203 a 398; «Instrucción pastoral de los obispos de Cuba. Promulgación del Documento final del Encuentro Nacional Eclesial Cubano» (mayo de 1986), en: La voz de la Iglesia en Cuba (100 documentos episcopales), México, D.F.: Obra Nacional de la Buena Prensa, 1995: 262-300.

[2] Documento final del Encuentro Nacional Eclesial Cubano, Op. cit., «Marco histórico», (nn. 18 a 202).

[3] He leído ensayos y libros en los que se hace referencia a personas que he conocido muy de cerca y a situaciones en las que he tenido algún nivel de protagonismo de segundo o tercer orden, y no podría menos que sonreír si no se tratara de Cuba y de la Iglesia a quienes se hace referencia. Más que de caricaturas (que si son buenas nos revelan, por hipérbole, a la persona caricaturizada), se trata de máscaras que imposibilitan el acercamiento a la realidad y distancian de su percepción debido a las deformaciones introducidas. Y constato, con dolor por Cuba y por la Iglesia, que muchos de estos ensayos y libros se citan posteriormente como clásicos incontrovertibles y sus autores, cubanos y extranjeros, adquieren la recientemente creada categoría de «cubanólogos», con el aura de prestigio que suelen tener los fundadores de una ciencia nueva.

[4] Esta relativa tolerancia podría ilustrarse con muchas anécdotas (lo he hecho en textos sobre este tema específico), pero ninguna de ellas más sabrosas, mejor sazonadas, que las que rodean la existencia de Andrés Petit, católico, terciario franciscano que conmoraba con sus hermanos de orden en un convento franciscano, en cuya capilla, al parecer, su cadáver fue velado. Fue limosnero de la Orden Franciscana y, simultáneamente, fundador de la Secta Kimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. Además, responsable de que los hombres blancos pudiesen ser admitidos en las fraternidades de la Secta Abakuá. Existe cierta incertidumbre con respecto a la fecha de su muerte, ocurrida, probablemente, en 1889.

[5] Al menos, hasta ahora, esta ha sido la actitud predominante; no me atrevo a predecir si continuará siéndolo. Además, requerir los servicios pastorales y litúrgicos de la Iglesia no equivale a aceptar el corpus dogmático y ético de la Iglesia Católica. La simulación, si bien no es connatural con el ser del cubano, ha tenido siempre cabida –por la fuerza de las circunstancias– en variados aspectos de nuestra existencia cotidiana.

[6] Entre los católicos pienso en los sacerdotes José Agustín Caballero y Félix Varela, en la generación de los decenios de oro del Seminario de San Carlos y San Ambrosio, en el Obispo de Espada, en José de la Luz y Caballero y en la mayor parte de los próceres del 68, con Carlos Manuel de Céspedes a la cabeza. Aludo –no puedo extenderme ahora en el tema– a la ambigüedad en relación con la Iglesia Católica de una institución tan extendida entre nosotros desde el siglo XIX como fue la masonería. Por razones históricas, no se da en la masonería cubana una hostilidad consustancial y sostenida, sin respiro, contra la Iglesia como institución, como la que puede encontrarse en otras latitudes, y sí se pueden señalar ejemplos reiterados de simpatía, de proximidad y hasta de doble pertenencia (a la masonería y a la Iglesia).

[7] Quizás la mejor excepción fue el doctor Manuel Dorta Duque, jurista eminente, hombre de pensamiento sólido, parlamentario y católico coherente. Poco conocido por las generaciones más jóvenes, pero muy bien identificado por la mía y por la anterior. Tuvo una influencia indiscutible desde los años 30 a los 50 en la difusión de lo mejor de la enseñanza social de la Iglesia Católica, así como en su efectividad, sea por su labor parlamentaria, sea por sus relaciones como jurista con los sectores patronales y sindicales. Hubo otros políticos bien identificados como católicos, pero me quedo con el paradigma del doctor Dorta Duque. Su proyecto de Ley de Reforma Agraria, anterior a la Revolución, nunca discutido en el Parlamento, si hubiera sobrepasado el estatuto de proyecto para convertirse en Ley, nos hubiera evitado muchos quebraderos de cabeza y habría resuelto de manera satisfactoria uno de los capitales problemas económicos, culturales, políticos, éticos y estéticos de la nación cubana: el problema agrario.

[8] El Arzobispo de La Habana era «machadista». Su Vicario General y, después, su sucesor como Arzobispo y primer cardenal cubano, monseñor Manuel Arteaga y Betancourt, no lo era; se le tenía por opositor; «discreto», dado el cargo que ocupaba junto al arzobispo Ruiz.

[9] Veamos un ejemplo clarificador: la mayoría de los católicos cubanos de la última etapa del siglo XIX no abandonaron la Iglesia por el hecho de que el papa León XIII había expresado su deseo de una victoria española en Cuba y enviado su bendición a las tropas; de que muchos obispos españoles predicaban acerca del enrolamiento en el ejército español para venir a combatir en Cuba como si se tratara de una «guerra santa» y de que los obispos de Cuba (españoles también) llegaron a prescribir la exclusión de los sacramentos a los católicos que tenían ideas independentistas (a lo cual ni la mayor parte de los sacerdotes ni los laicos hicieron el menor caso). Por otra parte, me pregunto si estas orientaciones y medidas disciplinarias contribuyeron a que ateos, anticlericales, creyentes independientes, etcétera prohispanos se convirtieran al catolicismo.

Deje un comentario