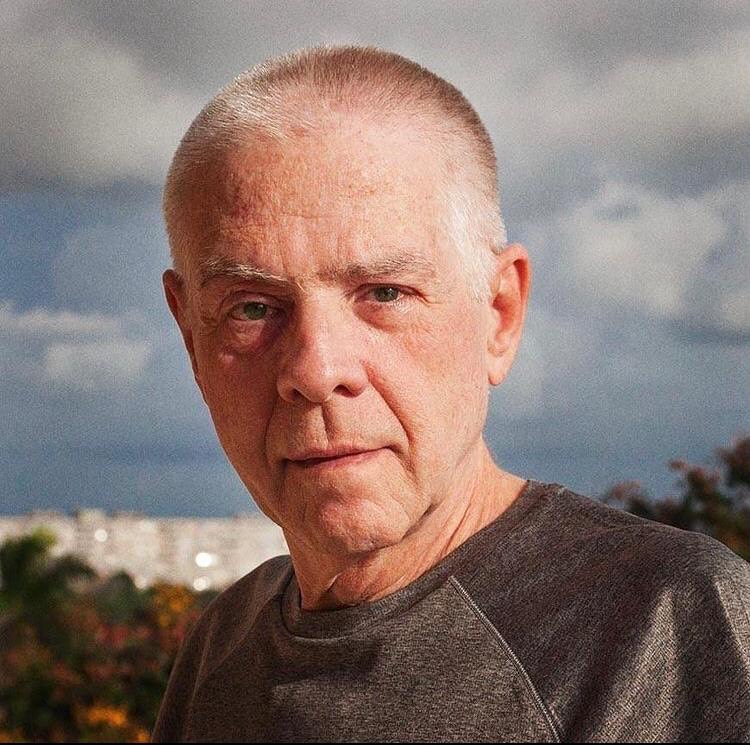

Foto: David López Cruz

La última fotografía que le hice a Pintado nunca será revelada. Está únicamente archivada en mis rollos neuronales, en mi mente.

Él se encontraba muy débil, sentado en un sillón de su sala, pero antes había estado horas en el suelo del baño, adolorido, con temblores y náuseas, sin fuerzas para levantarse. Se sentía demasiado mal, apenas podía hablar. Una reacción medicamentosa o una premonición o solo Dios sabe qué otra cosa.

Entre María y yo le acomodamos la cabeza y las piernas buscando proporcionarle el mayor confort posible. Nos quedamos frente a él, paradas, mirándolo, vigilándolo, en caso de que necesitara algo más.

Pintado

Mientras, él se colocaba la mano en el pecho, supongo que buscando una posición de alivio, procurando estar más cerca de su corazón, de Dios. Entonces María, con una mezcla de compasión y descalabro por el susto y la madrugada, me dijo:

—Mira qué pureza, si se parece a Martí, con la mano en el pecho. ¿Por qué no le haces una foto? Se ve tan lindo, tan puro. ¡Yo lo quiero tanto!

Y le dio un beso en la frente con la mayor de las ternuras.

María es familia de Pintado, desconozco el parentesco, pero vive hace unos años en su casa, se acompañan y se ayudan mutuamente. Fue ella quien llamó a mi casa cuando se lo encontró en el piso del baño a las dos y treinta de la madrugada.

Yo no me atreví a tomar esa foto que María me pidió: no hubiera sido justo con Pintado retratarlo en ese estado. Pero lo miré largamente y dejé grabado ese instante en alguna latitud del mapa de mis recuerdos.

Esa fue la última vez que lo vi. Murió dos semanas después. Y desde entonces esa imagen no ha dejado de revelárseme.

Pintado era médico de profesión y fotógrafo de corazón. Una enciclopedia viviente. Con él aprendí de cine, de religión, de historia, de humildad, de fotografía, de medicina, de dignidad, de poesía, de política y hasta de lealtad. Y muy probablemente de muchas otras cosas de las que ni siquiera tengo consciencia. Porque Pintado era amigo de mi familia, de mi casa, desde que tengo uso de razón. Según mi madre, ambos se mudaron al edificio en el año 62.

Se llamaba Armando Medardo Pintado Vitier. Pero en mi casa siempre le dijimos Pintado. Y yo, a veces, juguetonamente, le decía Pintadito, quizás como réplica a los epítetos con que nos bautizó. A mi mamá le decía la Niña, a mi hermano el Sobrino, a mi papá el Camarada y a mí la Niñita.

Pintadito ha estado en mis cumpleaños y en mis enfermedades, en las de mi madre, en las consultas farmacológicas, médicas y recetas de urgencia, en las críticas y muelas cinematográficas, en las tomas de presión y de pastillas, en las interminables y acaloradas charlas de los apagones ocho por ocho, en las únicas fotografías artísticas que me han hecho, en millones de horas invertidas en llamadas telefónicas (a veces a deshoras, porque Pintadito era insomne), en la tanda de las ocho de la Cinemateca, en las palabras raras, como «inmarcesible» y «mesmerizar», en los días de angustia y en las risas, en las madrugadas y en las complicidades que se asientan con el tiempo y la permanencia.

Me presentó a Churchill, a Hilarión Cabrizas, a Emilio Ballagas, a Luis Cernuda, a Borges, a Ansel Adams, a Andrzej Wajda, a Nikita Mijalkov, a Tarkovski y una lista infinita como su bondad, porque Pintadito fue una de las personas más eruditas, memoriosas y altruistas que he conocido.

Todo lo que sé de fotografía se lo debo a él, que dedicó meses durante muchos lunes a impartirme un curso detallista y de profundis, cuando yo no tenía ni idea de lo que era un obturador o una apertura de diafragma. Un curso que le sirvió de estímulo o inspiración para futuras clases que luego impartió a varias generaciones de jóvenes en la salita de Fresa y Chocolate, siempre filantrópicamente. Incluso mi profesión y mi pasión por el cine se la debo un poco a él. Hubo una época en que las tandas de la Cinemateca estaban inevitablemente ligadas a una sobremesa cinematográfica con Pintadito en el lobby del cine Chaplin.

En sus últimos mensajes a mi WhatsApp me decía que quería ver ¡Queridos camaradas!, de Andréi Konchalovski. Su muerte, vertiginosa e inesperada, me robó el tiempo para complacerlo. Y me deja muy triste no haber sabido agradecerle todo lo que le debo. Creo que no lo supe hasta hoy.

Solo una cosa sirve de consuelo a mi tristeza, saber que no dejó de estar acompañado, que su querido camarada Daniel lo quiso y lo cuidó como a un padre, hasta el final. Y fue un duro final, pero Daniel estuvo a su lado, vigilándolo, agarrándole la mano, aliviando la soledad y la angustia de su doloroso viaje hacia la muerte.

Recitando «Si el hombre pudiera decir», de Luis Cernuda, quiero recordarlo; en su esquina del sofá de mi casa, quiero recordarlo; en su Aleph de la Cinemateca, quiero recordarlo; como en esa última foto, con la pureza y su mano en el pecho, quiero recordarlo, así, cerca del corazón, de Dios.

Deje un comentario