El patrimonio contiene, entre muchos otros, dos objetivos fundamentales: ser apropiable como objeto de disfrute por la sociedad y ser fundamento de investigación para el conocimiento.

Marcelo Martín Guglielmino.[1]

El Inventario de Sitios y Monumentos en Centro Habana fue habilitado con la creación del Museo Municipal del territorio en enero de 1981 al amparo de la Ley 23: “Ley de los Museos Municipales”, firmada el 19 de mayo de 1979 por Blas Roca Calderío, Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba entre diciembre de 1976 y diciembre de 1981, documento legal que entre sus bases argumenta:

POR CUANTO: “Los museos constituyen centros de estudio, investigación, conservación y exposición de bienes culturales que cumplen una importante función en la difusión de la cultura en general y, en especial, contribuyen al conocimiento de la historia y a la educación patriótica del pueblo”.[2]

Las primeras obras en ser registradas en dicho inventario, el 25 y 27 de septiembre de 1981, fueron los monumentos a Antonio Maceo, en las inmediaciones del malecón y San Lázaro; a Quintín Bandera, en el parque Trillo; y a Carlos J. Finlay, en Belascoaín entre Estrella y Maloja, a los que se les atribuyeron valores históricos, artísticos y ambientales. En marzo de 1982 el Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología, del Departamento de Monumentos de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, hizo llegar a los diferentes municipios de La Habana, el Inventario Nacional de Construcciones y Sitios elaborado hasta la fecha, inscribiendo en el caso de Centro Habana un total de 128 bienes, de ellos 117 construcciones, 6 de ellas conmemorativas y 5 sitios históricos.[3] En el 2005, por un proceso de actualización, la cifra ascendió a 359 sitios y construcciones.[4]

Desde su génesis, y hasta el presente, el Inventario deviene un documento histórico al que acuden de manera sistemática no solo estudiantes e investigadores, sino también, en dos direcciones, el personal técnico del museo: 1) en su permanente actualización y 2) como fuente de información inicial para estudios monográficos por tipologías (construcciones conmemorativas, religiosas, civiles, domésticas, industriales y militares) o con enfoques temáticos en el ámbito cultural.

Como toda obra-documento, el inventario no escapa a las demandas de análisis crítico que el pensamiento contemporáneo coloca ante el proceso de patrimonialización de bienes culturales, en particular a su conceptualización y, en consecuencia, a su identificación, catalogación y gestión. De ahí el sostenido trabajo que con implicaciones teóricas-metodológicas se desarrolla en dicha institución, resultados que no solo se presentan en jornadas y eventos, sino que también se publican en el Blog Museo Municipal de Centro Habana y otros espacios. Es objetivo del Museo la difusión de sus resultados de investigación tanto en el marco profesional del Patrimonio Cultural, como en el ámbito sociocultural, máxime si se tiene en consideración los inherentes vínculos entre sociedad y patrimonio.

A dicha perspectiva responden las siguientes interrogantes: ¿Qué lugar ocupa la calle De las Ánimas en el Inventario municipal? ¿Cuáles de sus inmuebles están inscritos como bienes culturales con potencialidad para un reconocimiento entre los bienes patrimoniales? ¿Qué valores podríamos atribuirles? A modo de introducción, se hace una aproximación al eje en su devenir histórico, a la significación cultural del nombre y su presencia en Centro Habana, así como a la conformación de su imagen urbana desde el uso de los inmuebles y el tejido social que se reúne en ella. Entre los objetivos se encuentran el interés en enriquecer culturalmente a quienes tienen en Ánimas sus establecimientos comerciales y/o moradas, una estrategia para el fomento de lazos afectivos con el espacio urbano.

La calle Ánimas en su devenir histórico

El nombre De las Ánimas está directamente relacionado con la religiosidad popular católica donde se les define como “almas que aguardan su purificación en el purgatorio antes de ir a la gloria”, acontecer que adquiere tradición en las oraciones que los fieles les ofrecen para ayudar a su purgación. La Real Academia Española define entre sus acepciones: “Toque de campanas en las iglesias a cierta hora de la noche con que se avisa a los fieles para que rueguen a Dios por las ánimas del purgatorio”, acto que encuentra materialidad sonora a la hora indicada, dando lugar en el argot popular a las frases “Ya son las ánimas del purgatorio”, o, “A las ánimas me volvía a casa”. ¿Es esta la fuente cultural que subyace en la metáfora empleada por José Martí en sus versos: “El alma trémula y sola // Padece al anochecer”?[5]

En la toponimia habanera, el historiador Emilio Roig de Leuchsenring argumenta su uso con la siguiente tesis: “por lo solitario y desamparado que era ese sitio”,[6] explicación asociable a la que ofrece José María de la Torre en relación con la calle Lamparilla: “por una lamparilla que un devoto de las ánimas encendía todas las noches en su casa, esquina a la calle de Habana”.[7] En relación con la calle Gervasio, los historiadores anuncian: “Se llamó también De las Ánimas, porque en la casa esquina a la calle de Salud, de D.ª Cipriana de Castro, había un retablo de Ánimas”;[8] ¿consideración ésta que introduce el hecho de que dos calles de Centro Habana tuviesen el mismo nombre?

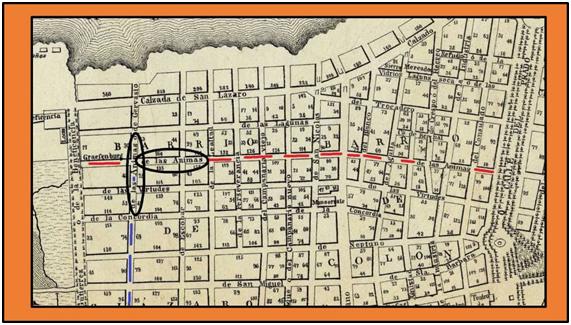

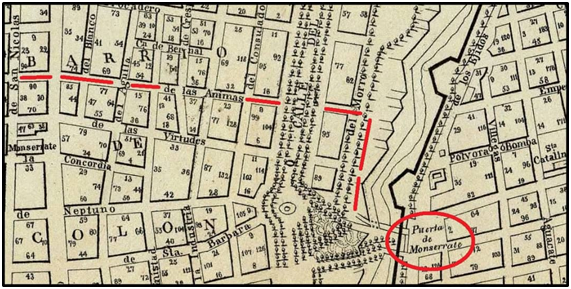

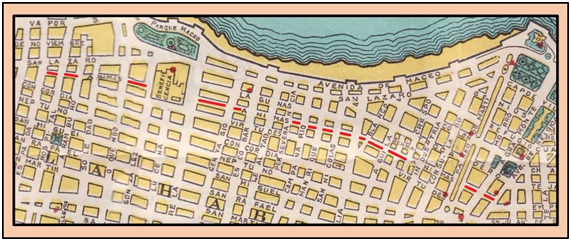

En efecto, el Plano Pintoresco de La Habana con los números de las casas, de M. May y Cía., de 1853, ilustra que en La Habana extramural existen dos ejes bautizados con el topónimo “Ánimas”. A.- Gervasio o de las Ánimas, cuya numeración de inmuebles inicia en el malecón habanero y se extiende en dirección norte-sur hasta Maloja y; B.- Ánimas, perpendicular a la primera, que nace en la calle Monserrate y corre de este a oeste hasta Belascoaín.

La señalada dualidad tiene implicaciones no solo en la orientación de un visitante a la capital de la Isla, sino también, y esencialmente, en los trámites que han de hacer sus propietarios ante las autoridades pertinentes y en la investigación histórica acerca de la conformación arquitectónica y urbana de La Habana extramural, en particular con la zona del actual Municipio Centro Habana. Veamos algunos ejemplos a partir del fondo documental “Licencias de fábricas”, que conserva y atesora el Archivo Nacional de Cuba, y que se crea a partir de 1825, con el objetivo de erradicar “el desorden que se nota en la nueva población de extramuros”.[9] Obsérvese en los siguientes ejemplos.

¿Dónde ubicar espacialmente la casa que solicita ampliar don Cirilo Antonio Pardo en “la calle de las Ánimas entre Salud y Calzada de San Luis Gonzaga” en 1842?[10] Desconocer la dualidad de nombre de Gervasio entre los vecinos, conlleva a considerar en las referencias de ubicación de dicho inmueble un error documental, en tanto Ánimas, Salud y San Luis Gonzaga [Reina], no solo son ejes paralelos desde la contemporaneidad, sino que también, uno de ellos, Ánimas, dista ocho cuadras de Real de la Salud.

Casos similares serían: la solicitud de Antonio Ortiz Eribe “para reedificar una casa situada en el Barrio de Guadalupe, calle de San Miguel no. 68 entre Escobar y Ánimas” [hoy, entre Escobar y Gervasio]; el proyecto de Magín Brugueras para “construir un colgadizo en su casa, Salud, entre Paseo y Ánima [entre Cerrada del Paseo y Gervasio]; el caso de Ramón Cepero, interesado en reparar el pretil de la azotea de su casa, a la que ubica en Salud no. 69 entre Paseo y Ánimas [entre Cerrada del Paseo y Gervasio]; o el del licenciado D. José María Madrigal, quien pretende “reedificar dos casas situadas en la calle de la Salud esquina a Ánimas” [Salud esquina a Gervasio].[11]

Este análisis permite comprender que, ante la solicitud de Vicente Pacheco, fechada el 10 de diciembre de 1843, para “fabricar dos casitas de mampostería y azotea con 6 varas de puntal en un solar de su pertenencia situado en la calle de Escobar, entre la calle Real de la Salud y la Calzada de San Luis Gonzaga, que hace su fondo a la Calle de las Ánimas”, en el informe emitido por el Real Cuerpo de Ingenieros precise el 19 de enero de 1844, que el terreno se ubica “en la Calle de Escobar entre la Calzada de San Luis Gonzaga, Calle de la Salud y Gervasio”.[12] Un texto que coloca sobre esta autoridad, el Real Cuerpos de Ingenieros, la responsabilidad de otorgar oficialidad al nombre de Gervasio ante el popular De las ánimas; legando al presente reconocimiento de ese nombre solo a la” B”, “que nace en la calle Monserrate y corre de este a oeste hasta Belascoaín” en 1853, objeto de este trabajo.

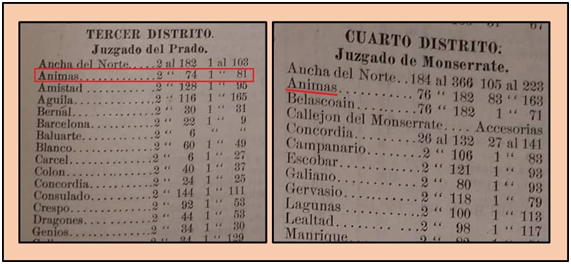

Acerca del uso e imagen comercial de la calle que nos ocupa, el análisis de la información que ofrece el Directorio General para la Isla de Cuba. 1883-1884, Nomenclátor Comercial, Agrícola, Artes y Oficios, permite constatar la existencia de treinta (30) inmuebles, aproximadamente un 17% de los 172 solares enumerados en ese entonces, cuyos habitantes y función configuran un sistema de hitos que han de servir de orientación a vecinos y forasteros en el último cuarto del siglo XIX: 81 en el Tercer Distrito, perteneciente al Juzgado del Prado, y 91, al Cuarto, de Monserrate, con la calle Galiano como límite de uno y otro.

Desde dicho Directorio podría hacerse un recorrido por Ánimas en busca de aquellos hitos, para lo cual podría servir de origen la Puerta de Monserrate en la antigua muralla. Cruzada la militar construcción tomaría el forastero por la derecha hasta la intercepción de Monserrate y Ánimas, lugar en el que se registra, en 1883, el Mercado de Colón,[13] y, quizás formando parte de él, el puesto del amolador J. P. Bergeaux.[14] A su frente, dos tiendas de ropas, la de Juan Suárez Otero, con sastrería, y la de Mariano García y Gómez, sin esta especialidad. En la siguiente cuadra, Zulueta - Consulado, dan inicio y cierre, un baratillo de ropa hecha, el de Bartolomé Leraga y Pérez (s/n) y el del ya referido Juan Suárez Otero (no. 11), respectivamente; y, tras cortar Consulado, por la izquierda, la bodega de Miguel Monner (no. 16), como ocurre al cruzar la de Industria, con la tienda mixta de Pedro Playe (no, 21).

No existen referencias en este Directorio a inmueble alguno hasta la intercepción de Ánimas con la calle Blanco, donde convergen el tren de lavado de Vicente Gades (no. 75), dando cierre a la cuadra Águila - Blanco; la bodega de Ramón García (no. 77), que inicia la de Blanco - Galiano; y, frente a esta, el puesto de frutas de Juan, a cuyo registro acompaña, en lugar de su apellido, su clasificación étnica: “asiático” (no. 70). La convergencia de tres establecimientos en Ánimas esquina a Blanco podría considerarse funcionalmente un nodo urbano de fácil reconocimiento visual. Marca el final de Blanco - Galiano la morada no. 82, del señor D. Julián Peláez del Pozo, magistrado de la Sala de lo Criminal en la Real Audiencia; terminando con ella la jurisdicción del Juzgado del Prado.

Del Cuarto Distrito, la primera referencia de connotación cultural se ubica en el segundo inmueble de Galiano - San Nicolás, residencia de D. Eduardo Fontán y D. José García Lara, juez y promotor fiscal del Juzgado de 1ra Instancia del barrio Jesús María (no. 91); a la que sigue, entre San Nicolás y Manrique, cinco hitos: en la acera izquierda, la de los números impares, la residencia del médico cirujano J. Ferry (no. 99); mientras en el lateral derecho, en Ánima esquina a San Nicolás, la bodega de Juan López (no. 94); el taller litográfico de Jacinto Abello (no. 98); y, junto al mismo, y probablemente tributando a su función, la fábrica de tabacos de Bances y Suárez (no. 100); para dar cierre, en la esquina a Manrique, la bodega de Cecilio Fernández (no. 108).

También con establecimientos culmina Manrique – Campanario: por la izquierda, la carbonería de Lorenzo Lloara (no. 111), por la derecha, la bodega de Ramón Lorenzo (no. 118); al tiempo que inicia Campanario - Perseverancia, con una de las dos cigarrerías que posee Ramón Allones (no. 120) (la otra, en el inmueble no. 131, entre Escobar y Gervasio).

No existe información relacionada con las edificaciones emplazadas entre los ejes Perseverancia y Lealtad y, en la siguiente cuadra, Lealtad - Escobar, se ubican el puesto de frutas de Fidel Achong (no. 136) y la esquinera bodega de Martín Marticorena (no. 144); así como, en la de Escobar - Gervasio, las residencias del Licenciado D. Carlos Saladrigas y Domínguez, abogado, (no. 148) y R. Daun y González, agente de negocio, (no. 158). En el tramo Gervasio - Belascoaín, quizás el más extenso, se reconoce la morada del médico cirujano J. Dorán (no. 151).

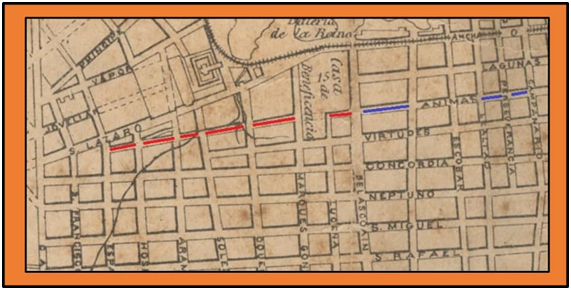

Tanto por su diverso paisaje social, como por las funciones referidas, la calle De las Ánimas se debate a inicios del último cuarto del siglo XIX entre los ejes de la Habana Extramural en el que prima la heterogeneidad y, por tanto, la diversidad cultural, aunque urbanísticamente, por concentrar mayor número de referentes en la cuadra con límites en San Nicolás y Manrique, podría ser éste su más significativo nodo. Morfológicamente presenta un crecimiento en dirección oeste. El plano de La Habana de 1901 demuestra que, si antes quedaba trunca en la calle Lucena, ahora reaparece tras la Casa de Beneficencia para extenderse por cinco cuadras cuyos límites resultan las nombradas Marques González, Oquendo, Soledad, Aramburu, Hospital y Espada, que le sirve de cierre.

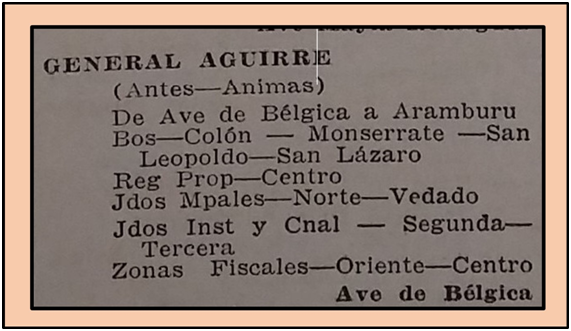

Con la instauración de la República Neocolonial, Animas no escapó a los rebautizos iniciados tras el cese del colonialismo español. De hecho, la historiografía señala que antes fue reconocida por De la Reunión y De las Canteras. El cambio estuvo respaldado por el acuerdo del Ayuntamiento no. 279, de 25 de agosto de 1920, para nombrarle “General Aguirre”, “en memoria al general de la guerra de independencia José María Aguirre y Valdés, fallecido en la Sierra el 29 de diciembre de 1896; pero el de “Ánimas” fue restituido en el proyecto de recuperación de los nombres antiguos y populares dirigido por Emilio Roig a partir de 1936. De modo que, entre 1920 y 1936, sus vecinos se verían implicados en un complejo proceso de identidad local, proceso implícito en el Directorio de 1927, donde a diferencia de lo indicado en el Plano de La Habana de 1901, se señala como límite oeste la calle Aramburu, probable tal vez a la ausencia de inmuebles en el tramo Aramburu – Espada. Obsérvese que también el eje del que parte ha sido renombrado: en lugar de Monserrate, Avenida de Bélgica. De las Ánimas es un topónimo que participa de los barrios Colón, Monserrate, San Leopoldo y San Lázaro.

Inmuebles de Ánimas en proceso de patrimonialización.

En el Inventario de Sitios y Monumentos de Centro Habana están inscritos seis inmuebles ubicados en la calle De las Ánimas a los que identifican su numeración; en orden ascendente: 160, 320, 452, 457, 655 y 730. En cada uno de ellos se han de tener presente los criterios contemplados para su inscripción, expresión de los horizontes culturales que acompañaron su valoración, la formación profesional de quienes tuvieron a su cargo tan compleja tarea y el nivel de las investigaciones realizadas sobre cada uno de ellos.

Atendiendo a su valor documental el lector que aspire a comprenderles como bienes de interés cultural deberá abordarlos como textos que no solo han de ser leídos a partir de sus elementos formales, sino también, interpretados en la polisemia que acompaña a todo discurso cultural. La sistematización de la información presente en sus planillas de inventario permite establecer que dos han sido los paradigmas seguidos: el histórico, en la tradicional concepción de los hechos y acontecimientos, y el artístico, en relación con la estilografía del arte, en esta ocasión con el estilo arquitectónico en el que han de ser incluidos.

Considérese que “patrimonio histórico” y “patrimonio artístico”, son categorías de antigua data en la construcción del patrimonio y, en el caso de Cuba, y de forma particular en La Habana, encuentra sustancial representación en la Comisión de Monumentos, Edificios y Lugares Históricos y Artísticos Habaneros, fundada a iniciativa de Emilio Roig de Leuchsenring en 1940, considerada “antecesora de la actual Comisión Nacional de Monumentos”.[15] Finalizado el siglo XX, e incluso en la tercera década del XXI, los valores asignados a los bienes culturales están permeados por esos paradigmas; de modo que son estas las perspectivas que acompañan el Inventario de Sitios y Monumentos de Centro Habana; no es casual que profesionalmente el asunto quedara a cargo de historiadores, por un lado, y arquitectos e historiadores del arte, por otro.

Apuestan por los de carácter históricos, en estrecha relación con fenómenos culturales, las construcciones Ánimas no. 452 y 457, mientras en el campo artístico los cuatro inmuebles restantes: Ánimas 160 y 320, como franco exponentes del modernismo catalán en La Habana de principios del siglo XX; Ánimas 655, en el que la ausencia de estudios permite solo mirarlo como muestra del eclecticismo; y Ánimas no. 730, vinculada al Art Decó; todos, lenguajes que deberán ser interpretados desde la perspectiva que nos legara el profesor Luis de Soto y Sagarra, fundador de la Historia del Arte en Cuba; es decir, como estilo cultural;[16] más allá de reproducción mimética de su expresión en Europa, como “producto de una serie de factores espirituales y materiales que le distinguen y determinan” entre los que destaca los de carácter geográfico, ambientales y temporales.[17]

Ese valor documental al que se refiere Soto y Sagarra en el primer lustro de la década del 40 del siglo pasado, emparenta con el pensamiento crítico contemporáneo. Marcelo Martín Guglielmino, uno de sus representantes, por ejemplo, comenta:

La apropiación de la historia a través de sus testimonios materiales e inmateriales es una labor compleja, en la que se pretende comunicar cómo los objetos, las tradiciones o el paisaje no tienen valor por lo que son, sino por lo que representan […] en la medida que nos informa de los aspectos históricos (económicos, sociales, de mentalidad, etc.) de la época que se pretende enseñar.[18]

¿Qué sentido puede tener la investigación del patrimonio cultural en cualquiera de sus ámbitos si no se acompaña de la difusión de sus resultados? Difusión en el sentido de “gestión cultural mediadora entre dicho Patrimonio y la sociedad, […] gestión porque implica un proceso complejo que abarca documentar, valorar, interpretar, manipular, producir y divulgar no ya el objeto en sí, sino un modelo comprensible y asimilable de dicho objeto en su relación con su pasado histórico y su medio presente”.[19]

Sin pretender agotar el análisis de cada obra, se presenta aquí una aproximación holística tomando por cimiento la información localizada tanto en el archivo documental del Museo Municipal de Centro Habana como en otros espacios de información. Primero, en el caso de los inmuebles que se revelan en su connotación histórica, otorgando prioridad a la fecha de su inscripción en el inventario; luego, los valorados desde el ámbito artístico.

Ánimas no. 457, entre San Nicolás y Manrique.

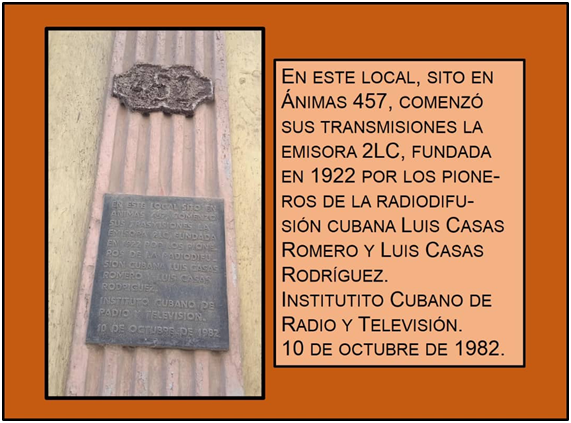

De los seis inmuebles inscritos, solo Ánimas no. 457, entre San Nicolás y Manrique; está relacionada con la etapa fundacional del Museo Municipal. Su planilla del inventario base fue realizada el 23 de abril de 1984 y estuvo a cargo de Lina E. Grisantti y Tomás Piart, egresados de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Avala su valoración histórica la tarja conmemorativa develada en su fachada en 1982, dos años antes; en el marco del 60 aniversario de la fundación de la emisora 2LC en este inmueble. En reseña sobre la radiodifusión cubana realizada en 1997, “La onda de la Radio”, por la periodista Ángela Oramas Camero, se ofrece no solo información de este inmueble como sitio histórico, sino también, de forma colateral, otros elementos a interpretar.

Cuba fue el primer país de América Latina en establecer la radio, uno de los inventos más importantes de este siglo [XX]; en introducir la telenovela, y en realizar una transmisión internacional, de conjunto con Estados Unidos. El antecedente se remonta a 1920 con los experimentos de nuestros radioaficionados en sus propias plantas artesanales y de escasa potencia // De este impulso experimental surgió la emisora pionera de las transmisiones radiales en la Isla, la 2CL, el 22 de agosto de 1922, con 10 watts, operada en la banda de 360 metros. Su real inauguración ocurrió el 16 de abril de 1923, en la calle Ánimas no. 99, La Habana, en la casa de su dueño, Luis Casas Romero, el destacado flautista, director de bandas, compositor y creador de la primera criolla hecha en Cuba, Hortensia. // Dos años atrás, Casas Romero y su hijo Luis habían construido la planta radioaficionada Q-2LC, de 5 watts. La Q era la tetra asignada a Cuba por convenio internacional, el dos identificaba a La Habana y las iniciales L y C correspondían al nombre y primer apellido de los propietarios, Luis Casas.[20] .

Ofrece la autora dos fechas para festejar el inicio de la radiodifusión en Cuba, el 22 de agosto de 1922, que responde a la primera emisión de la Q-2LC; y el 16 de abril de 1923, día de su real inauguración. ¿Por qué develar la placa colocada por el Instituto Cubano de Radio y Televisión el 10 de octubre? Oramas Camero comenta:

No obstante, la radiodifusión en Cuba fue oficialmente inaugurada el 10 de octubre de 1922, cuando a las cuatro de la tarde salió al aire la señal de le emisora PWX, de la Cuban Telephone Co., filial de la ITT, con un mensaje leído en inglés por el presidente Alfredo Zayas, dirigido al pueblo norteamericano, emitido en onda de 400 metros, con una potencia de 500 watts. La planta fue instalada en el edificio de esta empresa estadounidense, en Águila y Dragones, en La Habana.[21]

La historia del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), argumenta la elección del 10 de octubre como definitiva en base al inicio de las primeras emisiones regulares a cargo de la PWX.[22] Un análisis e interpretación de esta construcción conmemorativa (la tarja), conlleva a que nos adentremos en la historia de la radiodifusión en Cuba, hecho que coloca a Ánimas no. 457 en las coordenadas de un proceso tecnológico-cultural de franca connotación nacional. Investigadores centrohabaneros acotan que la primera mitad del siglo XX surge en el territorio “con mucha fuerza la actividad lúdica, dada por la concentración de teatros, cines, cabarets, emisoras de radio y otras afines”.[23]

No deben soslayarse otras dos informaciones en el trabajo de Oramas. La primera de ellas, que la actual Ánimas no. 457, en 1922 tenía como número antiguo el 99, referente en el que el Nomenclátor de 1883-84, como ya se ha indicado, ubica la residencia del médico cirujano J. Ferry y; el Directorio de 1927, a Juan Fraga y Pedro Pellón Cuseyro. ¿Fue Luis Casas Romero propietario de este inmueble o solo uno de sus inquilinos? ¿Qué tiempo permaneció en ella el Hijo Predilecto de Camagüey? ¿Funcionó en esta edificación la emisora 2LC hasta el cese de sus transmisiones, en 1928?

Dentro de la historia musical cubana la figura de Luis Casas Romero (Camagüey, 24 de mayo de 1882 – La Habana, 30 de octubre de 1950), ocupa un significativo lugar, no solo por su quehacer como flautista, compositor, director de orquesta, pionero de la radio cubana y miembro de la Academia Nacional de Artes y Letras, sino también por sus vínculo con los teatros Martí, Payret, Alhambra y Molino Rojo, entre otros; espacios culturales de notable significación histórica, arquitectónica y urbanística en Centro Habana, lo que permitiría ubicar a Ánimas no. 457 en una ruta cultural por La Habana de Luis Casas Romero, el autor de El Mambí, el fundador de Radio COC en 1933, director artístico de la CMC de la Cuban Telephone Company y genuino exponente de la gama folklorista en Cuba.[24] de modo que Ánimas no. 457 no es solo el “sitio” en el que emerge la emisora pionera de las transmisiones radiales en la Isla, sino también la casa en que vivió Casas Romero, el lugar en el que, probablemente, germinara parte de su producción.

Ánimas no 452, entre San Nicolás y Manrique.

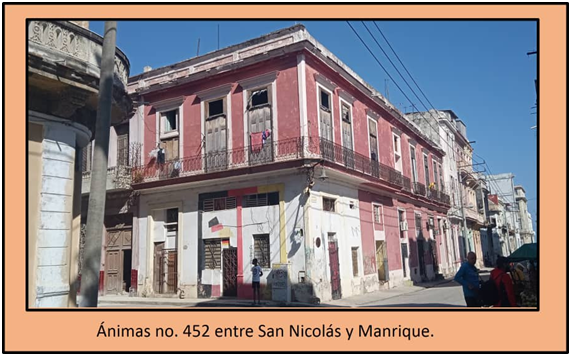

A diferencia de Ánimas 457, para la inscripción del inmueble no. 452, entre San Nicolás y Manrique, se ha tenido estimado su representación en el concierto constructivo que tiene lugar en La Habana Extramural a lo largo del siglo XIX. La ausencia de información que precise el año, nombre del constructor o el propietario de esta edificación, da muestra de la necesidad de su estudio desde perspectivas científicas que permita comprender las circunstancias que acompañaron la erección de esta esquinera “casona” de dos niveles. ¿Puede considerarse su magnificencia como testimonio de la connotación alcanzada por la intercepción de las calles Ánimas y San Nicolás en el urbanismo del siglo XIX?

Jacobo de la Pezuela y Lobo al referirse a la calle San Nicolás en su Diccionario geográfico, estadístico, histórico de la Isla de Cuba, publicado en 1863, indica: “Aparece con tres oblicuaciones muy marcadas que las dividen en otras tantas secciones. La mayor y la que contiene mejores edificios, es la que corre casi recta desde la orilla del mar hasta cerca de la iglesia de San Nicolás”.[25] ¿Se ubica esta edificación entre “los mejores edificios” a los que refiere dicho autor?

Demostrar que su origen antecede a 1863 podría contribuir a considerarla parte de la imagen descrita, acontecer al que contribuyen su compacto pretil, el trabajo de herrería que prima en el balcón y sus dos guardavecinos, por Ánimas y por San Nicolás. Se suma a ello la placa que anuncia el nombre de la calle, “San Nicolás”, cuyo diseño y material deviene testimonio de la actualización de nombres de calles y numeración de sus inmuebles puesto en práctica en los años 70s de dicha centuria en toda la Isla.

Juan de las Cuevas Toraya, al abordar el siglo XIX en el texto 500 años de construcciones en Cuba, refiere en el acápite dedicado a materiales constructivos: “La madera se continuó usando en las puertas, ventanas y rejas, aunque en La Habana […], se produjo un auge de la herrería en los trabajos de hierros forjados y fundidos; la abundancia de diseños de barandas, rejas y portadas en metal fue notable”.[26]

Mirar a Ánimas 452 desde el siglo XIX conlleva a centrar la atención en su emplazamiento a partir de los elementos señalados. Los guardavecinos y el corrido balcón, por ejemplo, evidencian que ocupa un solar rectangular cuyo lado mayor hace frente a San Nicolás, lateral en el que actualmente se registran los números pares entre 112 y 122. ¿Serían éstas las accesorias de la antigua Ánimas no. 94, aquella en la que el Nomenclátor de 1833-84 ubica en el ramo de “Bodegas y tiendas mixtas” el establecimiento de Juan López? No se ha de considerar tal idea nada desdeñable si se evalúa que también a su nombre el Nomenclátor revela a su nombre una “tienda de ropa con accesoria de sastrería” no muy distante de allí, en Galiano no. 121 (antiguo).[27]

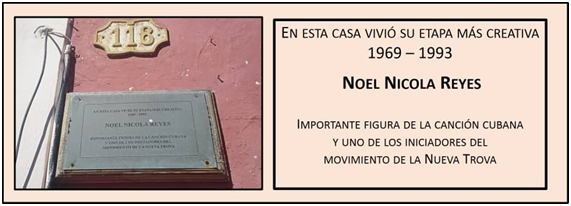

Pero el interés en las dimensiones de esta casa no responde solamente a la intensión de conocer el quehacer arquitectónico y cultural del siglo XIX, sino también al de ubicar y evaluar, desde perspectivas históricas, la tarja colocada en el no. 118 de la calle San Nicolás, una placa conmemorativa en la que reza: En esta casa vivió su etapa más creativa // 1969 – 1993 // Noel Nicola Reyes // Importante figura de la canción cubana // y uno de los iniciadores del // movimiento de la Nueva Trova.

Se trata de una construcción conmemorativa no registrada en el Inventario, en tanto su hallazgo forma parte del proceso de actualización del mismo, en particular el realizado sobre la calle Ánimas el pasado 14 de marzo. Es preciso destacar, sin embargo, que la figura de Noel Nicola está inscrita en la tipología de personalidades en el “Atlas del Patrimonio Cultural de Centro Habana”, según consta en Centro Habana. Un futuro sustentable, texto publicado en el 2009 bajo la coordinación de la Dra. Arquitecta Gina Rey.[28]

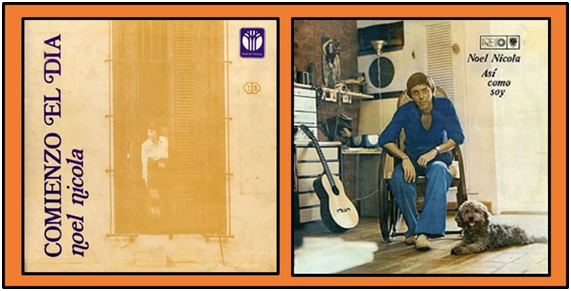

¿Qué relación establece Noel Nicola con San Nicolás no. 118, posible accesoria de Ánimas 452? La tarja deja claro que, durante 24 años aproximadamente, vivió aquí el artista “su etapa más creativa”. La representación de la fachada y su interior en las portadas de los discos “Comienzo el día”, de 1977, y “Así como soy”, de 1980, aunque encuentran estrechos vínculos con los temas abordados en ellos, podrían ser interpretados como sentido de pertenencia entre el poeta y el espacio en que crea sus composiciones.

La portada del disco “Comienzo el día”, se diseña con centro a una imagen fotográfica en la que Nicola se asoma a la ventana-puerta que sirve de acceso a su vivienda, ratificando su identidad con la inclusión del número que la identifica como San Nicolás no. 118. ¿Signo de empatía total entre Noel Nicola y su “guarida”? ¿Acaso representación visual de los últimos dos versos de la primera estrofa de la pieza que da nombre al mismo?: “a ojos cerrados // busco la ventana // para mirarte a ti // mientras los abro”. [29] Un total de dice piezas integran el cancionero: 1. Comienzo el día, 2. Tres estaciones, 3. Calma y algo más, 4. Con las letras, la luz, 5. Cantiago desde lejos, 6. Se fue a bolina, 7. Es más, te perdono o [Te perdono], 8. Elvia, que te suene de verde, 9. Cuando se pasa de los 60, 10. Esa mujer es un dolor, 11. Para una imaginaria María del Carmen y 12. Hay un almanaque lleno de 26 o [26].

Para “Así como soy”, de 1980, se toma como espacio de representación de sí, el íntimo ambiente que acompaña su quehacer, imagen en la que su guitarra y el perro custodian su presencia en un tradicional sillón de mimbre. Quince títulos lo forman: 1. De cierto modo, 2. Mira, la luna me asombra más que ayer, 3. Otro hombre y otra mujer, 4. Reza el cartel o [Reza el cartel allí], 5. Por la vida o [por la vida, juntos], 6. Diciembre 3 y 4 de 1966 o [Diciembre 3 y 4], 7. Detrás de una guitarra, 8. Tema del miedo, 9. Qué hay o [Que hay delante, detrás, al lado], 10. Canción de un final razonable, 11. Yamilé, la más bella flor, 12. No, por favor: revolución, 13. Oripsus, 14. Para conversar y 15. Ámame así como soy.[30]

Noel Jorge Nicola Reyes (La Habana, 7 de oct. de 1946 - 8 de ago. de 2005), Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con el concierto ofrecido el 18 de febrero de 1968 en Casa de las Américas se erigen en pilares esenciales en el origen de la “nueva canción” en Cuba y, por tanto, del Movimiento de la Nueva Trova que se oficializa el 2 de diciembre de 1972 y es presidido por Nicola entre 1972 y 1977. Destacan sus “aportes extraordinarios realizados en favor de los valores imperecederos de la cultura nacional y universal” la Orden Félix Varela de Primer Grado, otorgada por el Consejo de Ministros de la República de Cuba en el 2004. La colocación de una tarja conmemorativa en San Nicolás no. 118, no solo legitima los aportes del creador, sino también el espacio arquitectónico y urbano como sitio histórico en el que “el tranquilo de la Nueva Trova” compuso piezas representativas de la canción cubana, valoración que se enriquece con la declaratoria de la trova cubana como Patrimonio Cultural de la Nación mediante resolución 18 del 2022 emitida por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en el marco del 50 aniversario del Movimiento. Los habitantes del entorno deberán sentir orgullo de ello y los gestores del patrimonio cultural en Centro Habana deberán valorarlo para su inserción en Rutas y andares.

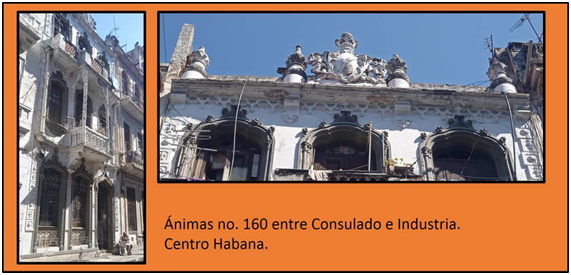

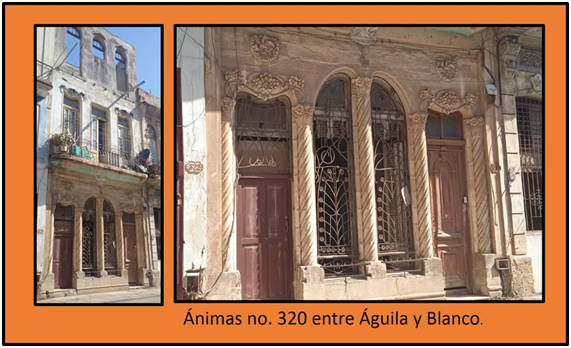

Ánimas no. 160 y 320.

De los cinco inmuebles restantes que aporta la calle Ánimas al Inventario de Sitios y Monumentos de Centro Habana, los números 160 y 320, 655 y 730, corresponden a una actualización realizada en el 2005 y ninguno de ellos ha estado sometido a investigación en aras de su valoración como bien cultural con potencialidad para recibir la categoría de bien patrimonial. A todos ellos les acompaña como información su filiación estilística y grado de protección III, categoría que se corresponde con el valor contextual, en tanto, como obra arquitectónica, tributa a la imagen del conjunto edificado que le acompaña, condicionando de algún modo el nivel de intervención al que pueden ser sometidos en procesos de rehabilitación.

La información localizada para la realización de este trabajo permite centrar la atención en los dos primeros: Ánimas no. 160, de la autoría de Josep Planes Rivas, y Ánimas 320, a cargo de Mario Rotllant i Folcorà. Ambas obras devienen exponentes de la inserción del Modernismo Catalán en el concierto cultural de principios del siglo XX en La Habana, ese lenguaje decorativo en el que los maestros de obras conjugaron desarrollo tecnológico y creación artesanal; piezas del inventario que en sus historias ofrecen argumentos para entender el permanente diálogo entre tradición y modernidad que acompaña a la Isla desde el periodo colonial. ¿De dónde proceden Planes Rivas y Rotllant i Folcará? ¿Qué significación atribuir a estas obras dentro de su legado?

Juan de las Cuevas no registra obra alguna bajo la autoría de Josep Planes Rivas en 500 años de construcciones en Cuba, mas el catálogo Arquitectura Modernista lo revela de origen catalán y titulado como Maestro de Obras en 1869, en La Habana, ciudad en la que fallece el 28 de marzo de 1916. [31] Refiere De las Cuevas a Jacobo de la Pezuela para subrayar que en 1856 se fundó en La Habana la Escuela de Aparejadores, Maestros de Obras y Agrimensores.[32] De modo que en Ánimas 160 tenemos el testimonio de un constructor catalán cuya formación técnica se avala en La Habana en la segunda mitad del siglo XIX.

Ánima no. 160, entre Consulado e Industria, se registra en el Inventario como exponente ecléctico con tendencia al Art Noveau, criterio que avala el ondulado movimiento de los elementos decorativos de su balcón, herrería y pretil; se acompaña además de una de las informaciones más importantes en Historia del Arte, su autoría. ¿Qué otra obra realizaría José Planes Rivas?

El catálogo Arquitectura Modernista refiere dos de sus obras: nuestro objeto de análisis, inscrita como la casa de José María Espinosa, edificada en 1907 en el solar de Ánimas no. 160, entre Consulado e Industria, a la que se califica en estilo “modernista” y culturalmente “de espacial interés” y, dos años más tarde, en 1909, la de Antonio Fernández, en la calle Aguacate no. 412, entre Lamparilla y Teniente Rey, La Habana Vieja.[33] Entre ellas destaquemos el calificativo “de interés especial”, otorgado al ejemplar de Centro Habana.

En relación con Rotllant Folcará, artífice de Ánimas no. 320, tras anunciar el “arribo de maestros de obras catalanes que trajeron a Cuba a principios del siglo el Art Noveau, de boga por aquellos años en Francia y en Cataluña”, De las Cuevas destaca entre ellos a Mario Rotllant, al que califica de arquitecto, y “considerado precursor de la Modernidad en Cuba”.[34] En su ficha biográfica sintetiza:

Arquitecto. Era emigrante catalán. Considerado precursor de la modernidad en Cuba. Edificó una residencia para Dámaso Gutiérrez en 1913, en la Loma del Mazo, Patrocinio 103 entre O’Farril y Heredia en la Víbora que, según muchos especialistas, es el más connotado ejemplo del Art Noveau en Cuba. En la Exposición Nacional celebrada en la Quinta de los Molinos en 1911, construyó varios pabellones, que le valieron el gran premio de la Sociedad de Ingenieros. Construyó la fábrica de Cigarros El Cuño, la Colonia Española de Guanajay y una soberbia vivienda en la quinta de Joaquín Boada en Cojímar.[35]

Modernismo Catalán revela que Mario Rotllant i Folcorà (Barcelona, 1880-1946), estaba calificado de “constructor”, realizó estudios de escultor en la Escuela de la Lonja de Barcelona y estuvo activo en Cuba entre 1905 y 1924. Entre sus obras destacan 22 construcciones, en su mayoría casas y viviendas unifamiliares, palacios, casas para obreros, comercios, almacenes y fábricas, emplazadas en los actuales territorios de Centro Habana (11), Habana Vieja (7), Cerro (1) y Diez de Octubre (3), información que posibilita gestionar su legado tanto desde perspectivas tipológicas como en proyectos intermunicipales.

En tan notable producción Ánimas no. 320, entre Águila y Blanco, conocida inicialmente como Casa de Antonio Samonao, fue edificada en 1911, ocupando cronológicamente el 4to lugar en Centro Habana y, en relación con las 22 del catálogo Modernismo Catalán. el no. 9. En la localidad dialoga cronológicamente con sus antecesoras: de 1909, la Casa Victorio Fernández (Gervasio 417); en 1910, el Palacio Díaz Blanco (Belascoaín 1058) y la Casa de Álvaro Díaz (Concordia 714 - 724); en 1911, año de la Casa de Antonio Samoano, con las de J. Emilio Sánchez (Lealtad 155) y Juan A. Montero (Neptuno 624-626); en 1912, con la casa para obreros de Árbol Seco entre Maloja y Sitios, la casa de Ramón Faedo (Estrella 217) y la fundición de cemento de Mario Rotllant (Franco 259); y, en 1913, las casas de Salvador Xibeca (Espada 307) y la de Menéndez (Industria 107).

Arsenio Rodríguez Quintana, estudioso de la influencias mutuas entre Cuba y Cataluña en su artículo “Mario Rotllant i Folcorà, uno de los ADN del modernismo catalán en Cuba”, lo distingue como “constructor” e indica: “Instalado en Cuba entre 1905 y 1924, uno de los constructores más activos de su tiempo en La Habana, donde en 1905 fundó el Taller de Fundición de Cemento, que fue una de las principales empresas del comercio de productos para la construcción y sobre todo molduras de yeso y piedra artificial. y la decoración”.[36]

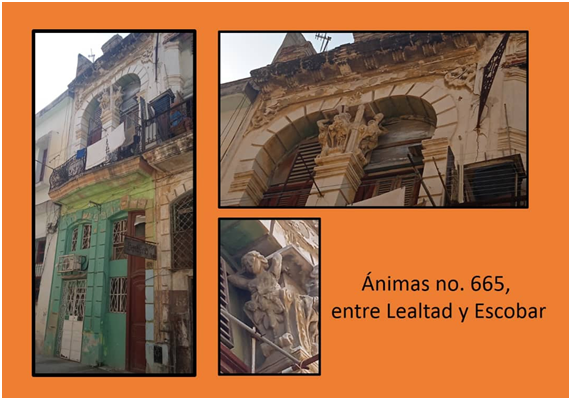

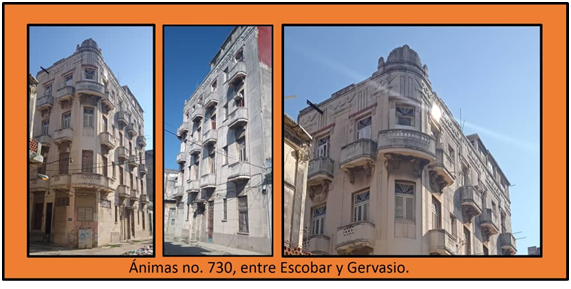

Ánimas no. 665 y 730.

A la espera de estudio de los inmuebles Ánimas no. 655, entre Lealtad y Escobar, y Ánimas no. 730, entre Escobar y Gervasio, acotemos algunas consideraciones.

En el primero de los casos, a pesar de desconocer su data y autoría, formalmente resulta evidente estar en presencia de una producción de la primera mitad del siglo XX, periodo al que acompaña el eclecticismo. La presencia de figuras en lugar de capiteles a columnas que sostienen arcos no están ajenas del todo a la producción de maestros catalanes en La Habana, son que pueda tal hipótesis negar la incursión de arquitectos cubanos en el uso de esos recursos como elementos decorativos de sus propuestas. El Cetro de Oro (1909-1910), en Reina 301, esquina a Campanario, obra del habanero Eugenio Julio Dediot Recolin (1871-1931), recién graduado de arquitectura en 1908, tras su experiencia como Maestro de Obras en 1899, es un genuino ejemplo de ello.

El segundo, Ánimas 730, da cierre a la cuadra Escobar-Gervasio, lateral éste por donde registra el no. 123. Qué orientación tendría el inmueble que dio carácter edificado al solar que ocupa la actual construcción. He aquí una información que habrá de precisar el investigador si de reconstruir su historia se trata.

“La calle Ánimas en el Inventario de Sitios y Monumentos de Centro Habana”, ofrece lecciones en el proceso de patrimonialización de bienes inmuebles no solo en el territorio en que desarrolla su misión el Museo Municipal, sino también a espacios similares. Tributa de modo particular a la puesta en valor de las construcciones ubicadas en este eje y que, al formar parte del Inventario, se reconoce en ellos potencialidad para ser categorizados como bienes del patrimonio cultural local, proceso subordinado a la participación social de quienes desde diferentes formas e intereses dialogan con ellos.

[1] Marcelo Martín Guglielmino: “Reflexiones críticas sobre Patrimonio, Turismo y Desarrollo Sostenible II”, Boletín de Interpretación (6): 4-5, Sevilla, 2006.

[2] Blas Roca Calderío: “Ley No. 23 De Museos Municipales”, Ciudad de La Habana, 18 de mayo de 1979; p. 50; en Órgano de Divulgación del Ministerio de Justicia, Ciudad de La Habana, octubre de 1988.

[3] Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología: Inventario Nacional de Construcciones y Sitios, Ciudad de La Habana (excepto Centro Histórico), La Habana, marzo de 1982, en Museo Municipal de Centro Habana, Archivo.

[4] V.: Museo Municipal de Centro Habana: “Bienes Inscriptos en el Inventario de Construcciones y Sitios Históricos”, La Habana, 2005.

[5] V. José Martí: “La bailarina española”, EcuRed, [3.0-3-2025].

[6] Emilio Roig de Leuchsenring: “Las calles de Las Habana. Bases para denominación. Restitución de nombres antiguos, tradicionales y populares”, Cuadernos de Historia Habanera, (5): p. [18]., La Habana, 1936, [Versión PDF].

[7] Ibíd., [p. 25].

[8] Ibíd., [p. 34].

[9] Archivo Nacional de Cuba (ANC), Licencia de Fábrica, Leg 1308, no 50838, Población, Expediente incluyendo testimonio de lo acordado por el Ayuntamiento en cabildo ordinario celebrado en 11 de febrero de 1825, de conformidad con lo que indicó el Caballero Síndico Provisional General sobre el desorden que se nota en la nueva población de extramuros, etc., 1825.

[10] V.: ANC, Licencia de fábrica, 1842, Leg. 6, Exp. 1199. “Solicitud de licencia para continuar una casa situada en la calle de las Ánimas, entre Salud y Calzada de San Luis Gonzaga”.

[11] Loc. Cit., Leg. 3, Exp. 452, 1840; Leg. 5, Exp. 767, 1841; Leg. 6, Exp. 1097, 16-2-1842; Leg. 7, Exp. 1555 y Leg. 9, Exp. 2095, 1843.

[12] Ibíd., Leg. 9, Exp. 2091, 1843-1844.

[13] Conocido como Plaza del Polvorín. “Se levantó entre 1882 y 1884 en la manzana que formaban las calles Zulueta, Ánimas, Monserrate y Trocadero, en terrenos de urbanización de la Muralla”. Juan de las Cuevas Toraya: 500 Años de Construcciones en Cuba, pp. 90-91, Chavín, La Habana, 2001.

[14] Biblioteca Nacional José Martí (BNJM), Sala Cubana, Directorio General para la Isla de Cuba. 1883-1884, Nomenclátor Comercial, Agrícola, Artes y Oficios, Centro Editorial de Obras Ilustradas Molina y Juli, La Habana, 1883. Debe tenerse en cuenta que las numeraciones de los inmuebles fueron realizadas entre 1823 y 1874. Para su ubicación en el plano de la ciudad se ha seguido el Directorio de 1927, anterior a la modernización aplicada en la década del 40 del pasado siglo.

[15] Fernando Vela Cossío: “La Habana, 500 años. Un Legado compartido”, Cuadernos Hispanoamericanos (Dossier), 23 de agosto de 2019. https://cuadernoshispanoamericanos.com [23-4-2025]. En función de este trabajo se han destacado en cursivas los términos “históricos” y “artísticos”.

[16] V. Luis de Soto y Sagarra: Los estilos artísticos. Introducción a la Historia y Apreciación del Arte, Edit. Lex, La Habana, 1944.

[17] Marcos Antonio Tamames Henderson: De la plaza de Armas al Parque Agramonte. Iconografía, símbolos y significados, p. 205, Ed. Ácana, Camagüey, 2005. Los términos relacionados con los estilos artísticos no escapan a la “peligrosidad conceptual” que, con frecuencia, y como ha señalado el historiador y crítico de arte Damián Bayón en Sociedad y arquitectura colonial sudamericana: una lectura polémica, recae en lo emotivo.

[18] Marcelo Martín Guglielmino: “La difusión del Patrimonio (I): la historia”, PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 1(5):6-7, Andalucía, 1993.

[19] V. Marcelo Martín Guglielmino: “La difusión del patrimonio. Actualización y debate”, Revista electrónica de Patrimonio Histórico, (1):1-21, Granada, 2007. https://revistaseug.ugr.es/index.php/erph/article/view/18190 [25-3-2025].

[20] Ángela Oramas Camero: “La onda de la radio”, p. 24, Bohemia, La Habana, 19 de diciembre de 1997, pp. 24-26. El artículo se publica en el marco del 75 aniversario de la radiodifusión cubana.

[21] Íbid., p. 25.

[22] Santiago Romero Chang: “De la historia de la radiodifusión en Cuba”, Radio Revolución, 24 de marzo de 2025, https://www.cmkc.cu/2025/03/historia-radiodifusion-cuba/ [3-4-2025]. Cf. “Se funda la emisora PWX”, Portal del ciudadano de La Habana, 10 de octubre de 2022, https://www.lahabana.gob.cu/post_detalles/es/12147/se-funda-la-emisata-pwx, [3-4-2025]. El 24 de mayo de 1962 fue creado el Instituto Cubano de Radiodifusión (ICR); a partir de 1976, Instituto Cubano de Radio y Televisión o ICRT. El 24 de agosto de 2021 fue disuelto para crear el Instituto de Información y Comunicación Social.

[23] “De La Habana extramuros a la Centro Habana de hoy. La valoración del patrimonio cultural”, p. 76; en Gina Rey Rodríguez (Comp.): Centro Habana. Un futuro sustentable, Facultad de Arquitectura de La Universidad de La Habana, Centro de Estudios Urbanos de La Habana, Instituto Superior Politécnico JAE y Museo del Municipio Centro Habana, La Habana, 2009.

[24] Luis Casariego: “Luis Casas Romero: apuntes sobre su historia”, Memorias. Radio Cubana, 2 de septiembre de 2022. En Instituto de Comunicación Social, https://www.envio.icrt.cu [3-4-2025]. El 24 de mayo de 1972, en ocasión del nonagésimo aniversario de su nacimiento, fue develada una tarja en la fachada de su casa natal, en Camagüey: “Aquí nació Luis Casas Romero, creador del género musical Criolla y autor de El Mambí”.

[25] Apud., Marcos Antonio Tamames Henderson: “Iglesia de San Nicolás de Bari en Centro Habana”, Blog. Museo Municipal de Centro Habana, 12 de diciembre de 2022. https://museocentrohabana.blogspot.com [24-4-2025].

[26] Juan de las Cuevas Toraya: Ob. cit., p. 72.

[27] BNJM, Sala Cubana, Nomenclátor 1883-84, p. 237 y 253.

[28] Gina Rey Rodríguez: Ob. Cit., p. 72. En la bibliografía correspondiente al patrimonio inmaterial, el texto refiere como fuente de consulta el trabajo “Noel Nicola, presencia viva en Centro Habana”, de Carlos Monterrey (2007), perteneciente a los fondos del Museo Municipal de Centro Habana, p. 224. Acerca de su significación Cf., p. 273. “Atlas del Patrimonio Cultural de Centro Habana // Noel Nicola // Datos Generales.

[29] Cancioneros.com: “Cancioneros y discografías”, “Comienzo del día (Noel Nicola)” [1977], https://www.cancioneros.com/nd/998/0/comienzo-el-dia-noel-nicola

[30] Ibíd., “Así como soy” (Noel Nicola)” [1980], https://www.cancioneros.com/nd/999/0/asi-como-soy-noel-nicola

[31] Modernismo Catalán:, https://www.arquitecturamodernista.cat/autors/josep-planes-rivas [10-4-2025].

[32] Juan de las Cuevas Toraya: Ob. cit., p. 71.

[33] Modernismo Catalán, Loc. Cit. https://www.arquitecturamodernista.cat/fotos/ [10-4-2025].

[34] Ibíd., “Siglo XX (de 1901 a 1958)”, p. 153.

[35] Juan de las Cuevas Toraya: Ob. cit., “Constructores destacados. Rotllant, Mario”, p. 458.

[36] Arsenio Rodríguez Quintana: “Mario Rotllant i Folcorà, uno de los ADN del modernismo catalán en Cuba”, 2 de agosto de 2019, https://arseniorodriguezquintana.blogspot.com/2019/02/Mario-rotllant- [28-4-2025].

Deje un comentario