Nosotros no tenemos museos por los objetos que ellos contienen,

sino por los conceptos o ideas que esos objetos pueden transmitir.

Tomislav Sola, 1986.

Dentro de los desafíos que enfrenta la comunidad científica vinculada al patrimonio cultural se encuentra la actualización en su sistema categorial, en particular, su conceptualización y aplicación, reto al que deberá responderse esencialmente a partir de una sistematización que se sustente en una reflexión crítica de los procesos de patrimonialización llevados a cabo en las diferentes regiones y localidades en el devenir del tiempo, desde un diálogo permanente entre resultados académicos y los documentos normativos-legislativos establecidos para su protección y en correspondencia a la creciente transformación del papel desempeñado por el hombre, “de sujeto patrimonial (fundamentador y destinatario de las políticas tutelares) a objeto patrimonial (el hombre como objeto de protección)”.[1]

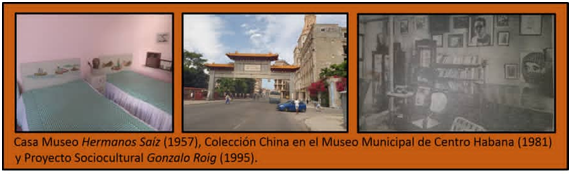

A dicha situación problémica responde el trabajo “¿Musealización del Patrimonio Cultural Inmaterial? Tres antecedentes”, propuesta al XII Simposio de Museología “Francisco Fina García” convocado por el Centro Provincial de Patrimonio Cultural en La Habana, entre el 16 y 17 de octubre de 2025. Como sugiere el enunciado, el trabajo indaga sobre la pertinencia de la musealización del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) a partir de tres estudios de casos. En el entorno centrohabanero, el proceso de patrimonialización de bienes culturales donados al Museo Municipal de Centro Habana por miembros de la comunidad china a partir de 1981, y el Proyecto Sociocultural Gonzalo Roig, en particular el área destinada a “casa museo”, entre 1995 y 1997. El tercero, la Casa Museo Hermanos Saíz (1957-2016), tiene por escenario el municipio San Juan y Martínez, en la Provincia de Pinar del Río, y a pesar de que desborda el espacio geográfico al que convocó este Simposio, se incluye en esta comunicación por considerarse un caso de notable connotación.

La comunicación se estructura en tres áreas. A modo de introducción, la presentación de la obra académica que ha servido de inspiración a este trabajo y, de forma extracta, algunas consideraciones teóricas metodológicas. En plan de desarrollo, el análisis de los estudios de casos enunciados, organizados cronológicamente en aras de defender su carácter histórico-contextual; y, a modo de conclusiones parciales, los rasgos que les distinguen como expresión de la musealización del Patrimonio Cultural Inmaterial en cada caso.

El tema tiene por inspiración “La musealización del patrimonio cultural inmaterial”, tesis doctoral defendida por la historiadora del arte Victoria Pontes Giménez, en la Universidad de Granada, España, en el 2017;[2] investigación dedicada a la compleja relación observada entre los museos y el patrimonio inmaterial en el panorama museístico español y la redefinición del concepto de patrimonio a partir de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO, París, 2003).

Teniendo en cuenta la relación entre el título de la tesis y su contenido, ¿establece Pontes Giménez similitud conceptual entre a) Patrimonio inmaterial y b) Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)? ¿Corresponde la primera de ellas a la tradicional clasificación del patrimonio en dos grandes grupos: material e inmaterial,[3] y la segunda a la definición establecida en referida Convención[4]? Recordemos las palabras del Dr. Jesús Guanche Pérez, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2023, al respecto:

Muchas personas honestas y diversos gobiernos, tras efectuarse la aprobación internacional de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, por la UNESCO, en octubre de 2003, han seguido repitiendo de buena fe tanto la idea sobre la protección del denominado “patrimonio cultural inmaterial”, como la acepción simplificada de “patrimonio inmaterial”, sin detenerse a reflexionar sobre las múltiples implicaciones que esto puede tener en los ámbitos del conocimiento científico, su influencia en una opinión pública adecuadamente informada y en la aplicación consecuente de políticas culturales que, lejos de interpretar y asumir los problemas humanos en su complejidad, tienda nuevamente a separar la realidad en compartimentos estancos como reflejo de la imposición de criterios clasificadores y limitadores de las ideas a los hechos de la vida cotidiana.[5]

A modo de ejemplos iberoamericanos que ponen de relieve la desconexión entre lo que se acuerda en contextos internacionales y lo que luego se hace, destaca Guanche el artículo séptimo de la Convención Centroamericana para la protección del patrimonio cultural (Guatemala, 26 de agosto de 1995), donde “se establece una clara distinción operativa entre bienes culturales inmuebles, bienes culturales muebles y patrimonio cultural vivo”, subrayando que éste último está “representado por personas e instituciones de trayectoria excepcional y trascendencia social, así como por comunidades, cofradías, idiomas y costumbres”.[6]

En diálogo temporal con dicha Convención y en nítido contrapunteo entre Academia e instituciones responsabilizas con las normativas encaminadas a la protección del Patrimonio Cultural, emergen las reflexiones en torno al valor intrínseco y su concepción como construcción social, ámbito en el que sus representes declaran la inexistencia de “bienes culturales que a priori contengan un valor patrimonial, sino que ese valor es agregado sólo a ciertos bienes, en contextos políticos, institucionales e ideológicos determinados”.[7] En tal sentido destaco aquí el trabajo “El valor intrínseco del patrimonio cultural: ¿una noción aún vigente?”, de la antropóloga Isabel Villaseñor Alonso, quien demuestra que “la noción del valor intrínseco es en muchos sentidos contradictoria tanto al discurso de valores como a las tendencias, criterios y códigos de ética recientes”,[8] al tiempo que considera que su permanencia en la legislación relacionada con la conservación del patrimonio muestra “una falta de articulación entre las aportaciones académicas, los ámbitos normativos y el quehacer profesional de la conservación-restauración”.[9]

En discusión con el título El patrimonio inmaterial y el museo. Más allá de los monumentos inmateriales y los museos raros, de Pontes Giménez (2023),[10] de reciente publicación, emerge Patrimonio Cultural y Natural. Reflexiones para la acción (2024), compilación de la Fabiola Yazmín Rodríguez Orantes, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, México. De ésta obra debo enfatizar en el marco de este Simposio; en primer lugar, las consideraciones de Jorge Fuentes Maldonado, Director de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en su “Hablemos de patrimonio: A manera de introducción”:

Es de todos conocido que el objetivo trascendente de las universidades es formar integralmente a los profesionistas que de ellas egresan. Para cumplir con este cometido social, las universidades han definido tres funciones sustantivas: la academia, la investigación y la difusión y extensión de la cultura. El desarrollo articulado de las acciones de estas tres funciones permite hablar de formación integral, entendida ésta como el desarrollo intelectual, emocional, social y ético de las y los estudiantes.[11]

En segundo, el hecho de encontrar en él un artículo que desde el contexto insular cubano nos coloca, desde la cultura comunitaria, en las coordenadas anunciadas anteriormente por la antropóloga Isabel Villaseñor, al que su autora, la Dra. Yamile Deriche Redondo, titula “Patrimonio y subjetividades: idas y vueltas”. Despliega Deriche su labor con la siguiente tesis:

Al acercarnos a los estudios de la subjetividad y del patrimonio, usualmente no encontramos un análisis conjunto que dé cuenta del ir y venir entre estas dos categorías. Reconocer la interrelación entre ellas, las posibilidades de construcción y deconstrucción de sus sentidos, es el punto de partida de este artículo. Es imposible pensar en una subjetividad aislada de la cultura, el patrimonio y la vida social, del mismo modo que es imposible pensar la cultura y el patrimonio sin las subjetividades que las sostienen.[12]

Indica la autora que pensar el patrimonio, supone, entre otras, asumir un visión amplia y plural para comprender su construcción social y su condición cultural; su condición de referencia vital y cotidiana para la identidad de nuestros pueblos y comunidades; su condición de testimonio cultural de un pueblo, de su memoria, de los olvidos y de los silencios. Y en sus vínculos con la objetividad concede la palabra a Graziella Pogolotti: “Los factores objetivos contribuyen a configurar el tiempo de la historia. Sin embargo, el poder de la subjetividad no puede descararse”.[13]

¿Qué aportes destacar de la tesis doctoral de Victoria Pones? Relevantes resultan a este trabajo dos elementos: la participación de las comunidades, grupos sociales o sujetos en el proceso de patrimonialización y las implicaciones del concepto “cultura viva” ante el tradicional “objeto” de museo, el compromiso con la diversidad cultural y la creación de nuevas relaciones entre la institución museal y las comunidades representadas. En este nuevo marco, los testimonios orales y las historias de vida, subraya la investigadora, pueden adquirir un nuevo estatus como elemento patrimonial, lo que lleva a valorar los aspectos implicados en la musealización de la memoria. Destaca también las exposiciones dedicadas a la inmigración, los procesos de reivindicación de los museos etnológicos, la representación de la vida cotidiana o la formación de colecciones representativas de la contemporaneidad, por la forma en que permiten reflexionar sobre las implicaciones del nuevo concepto para la práctica museística.

Dos premisas sustentan los estudios de casos abordados en este trabajo: 1) la significación otorgada a los bienes como expresión identitaria y medio para trasmitir la memoria histórica y cultural de una comunidad y 2) la participación de sus dueños, grupo o comunidad en el procesos de patrimonialización, es decir, selección, exhibición y protección de los mismos. Los análisis de casos se fundamentan en procesos exploratorios.

1.- La Casa Museo Hermanos Saíz (1957-2016)

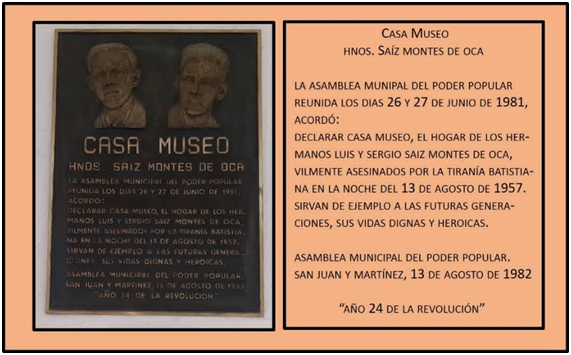

La Casa Museo Hermanos Saiz está ubicada en la calle José Martí no. 41, entre Libertad e Isabel Rodríguez, en la ciudad de San Juan y Martínez, Pinar del Río, y su proceso de patrimonialización la ubica entre los monumentos nacionales de la República de Cuba mediante la Resolución no. 125 del 8 de mayo de 1996. El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural la presenta en los siguientes términos:

En esta casa, construida en el año 1948, vivieron los hermanos Luis y Sergio Saíz Montes de Oca, destacados organizadores del Movimiento 26 de Julio en el territorio. En su vivienda se guardaban armas, pertrechos y los primeros ejemplares de la Historia me Absolverá, que ambos hermanos distribuían en La Habana. El 13 de agosto de 1957, en plena adolescencia, Luis y Sergio fueron vilmente asesinados por la tiranía batistiana. Luego de su muerte la casa quedó detenida en el tiempo, para perpetuar la memoria de estos jóvenes que desafiaron la muerte a edad tan temprana. // El 13 de agosto de 1982, el matrimonio Saíz Montes de Oca donó su vivienda al Estado cubano para organizar en ella un museo que expusiera la vida de los Hermanos Saíz y pasara a formar parte del patrimonio histórico-cultural. El proyecto de esta institución refleja todo el trabajo que se realiza para proteger, conservar y divulgar la vida y obra de estos revolucionarios.[14]

¿Cuál es el origen de esta institución museal? ¿Qué participación tuvieron sus propietarios en ello? Luis Rodolfo (La Habana, 4-11-1938) y Sergio Enrique (San Juan y Martínez, 8-1-1940), de 18 y 17 años, se erigieron en mártires de la patria tras ser asesinados el 13 de agosto de 1957. Cuatro días después, el 17 de agosto, Raúl Roa García (La Habana, 18-4-1907-6-7-1982), intelectual descendiente de mambises que lucharon por la independencia de Cuba en la Guerra de los Diez Años, comunica a su amigo, el juez Luis Rodolfo Saíz Delgado: “Las circunstancias los ha convertido en símbolo y como mártires pasarán a la historia. No en balde la conciencia toda del país se ha sublevado contra tan abominable crimen, rompiendo el silencio de espanto en que vivimos sumidos”.[15] Un año después, en agosto de 1958, Esther Montes de Oca Domínguez, refiere: “eran mis hijos, niños si se quiere en el orden cronológico, pero hombres dignos en su manera de pensar y actuar; que se erigieron verticales en la vida, como lo hicieron ante la muerte”.[16]

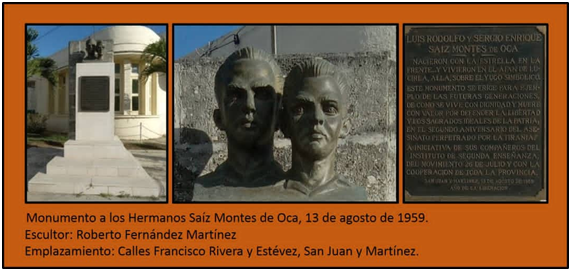

A las personales representaciones del hecho histórico se sumaron varias obras conmemorativas. En el marco del 2do aniversario del vil suceso, en 1959, el Monumento erigido por iniciativa de los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza de Pinar del Río y el Movimiento 26 de Julio con la colaboración de toda la Provincia; ejecución a cargo del pintor y escultor Roberto Fernández Martínez (Pinar del Río, 3-6-1933-), una obra que si bien apuesta por el realismo como lenguaje para su directo consumo, responde al contemporáneo objetivo de “erigir los recordatorios de acontecimientos reales, vivenciados y sufridos, en los sitios originarios, en el marco verídico de la acción; en antítesis con la idea del «monumento» levantado en el centro de la plaza principal de la ciudad”.[17]

El 4 de septiembre de 1992 se inaugura el erguido Monumento que preside la Universidad de Pinar del Río, a cargo del escultor Enrique Ávila González (Holguín, 1952), quien comenta en esa ocasión: “para concebirla primero tuve que estudiar la poesía y el pensamiento de los jóvenes sanjuaneros, así como desarrollar largas entrevistas con la madre de los mártires, todo lo cual fue decisivo para el proyecto escultórico”.[18]

Desde dichas frases, pronunciadas tres décadas y un lustro después del suceso, regresemos al hogar de la familia Saíz Motes de Oca, el espacio congelado (“musealizado”, en el sentido tradicional del término) tras la partida de sus “muchachos” en 1957. Esther María del Rosario Montes de Oca Domínguez (San Juan y Martínez, 7-12-1910-17-4-2016), se propuso eternizar el ambiente familiar en el que crecieron y se formaron sus hijos, concepto que defendió hasta su partida en 2016. De modo que, durante seis décadas, aproximadamente, la Casa Museo conectó con el contemporáneo principio de la musealización del patrimonio cultural inmaterial, una casa de primera mitad del siglo XX en San Juan y Martínez que, distante del recurso de “casa ambientada”, mostraba desde su autenticidad expresiva, un modo de vida local.

Si para “comprender la poesía y el pensamiento de los jóvenes sanjuaneros”, debió ser imprescindible para el escultor Ávila González “desarrollar largas entrevistas con la madre de los mártires”, disfrutar de la Casa Museo precisaba, en primer orden, ubicar, espacial y temporalmente, a sus principales artífices. Culturalmente la vida de Esther Montes de Oca está marcada, por un lado, por la Escuela Normal para Maestros de Pinar del Río, lo que la coloca entre los pilares de la historia cultural de la región pinareña y, de forma particular, de San Juan y Martínez; ser normalista, en el imaginario cubano, connota justicia social y un profundo patriotismo cuyos cimientos se vinculan de forma directa con El Maestro. Súmase a ello, su inscripción al Comité Cívico “Todo por San Juan”,[19] que por su trabajo la nombró: “Hija Predilecta de San Juan”. Similar postura se respira en la obra de Luis Rodolfo Saíz Delgado, protagonista del diseño del escudo de San Juan y Martínez, que aprobara la Cámara Municipal el 15 de julio de 1937.

De modo que la Casa Museo Hermanos Saíz deviene en su praxis representación museal de un patrimonio inmaterial que por su naturaleza conlleva a trasladar “el foco de atención de los objetos a las personas, los procesos y las prácticas”[20] de sus artífices o “portadores”; una lógica contemporánea que aquí alcanza validez mediante un conjunto de piezas significativas de la vida cotidiana de la familia Saíz Montes de Oca, núcleo social en el que se edificó el “ser cultural” de Luis y Sergio.

En tal sentido, el análisis e interpretación del texto colocado en la placa adosada a la fachada del inmueble, permite argumentar que “Casa Museo” no alude solo a una tipología museal, sino que la desborda para marcar el original sentido de la institución. Obsérvese; primero, que el acuerdo de la Asamblea Municipal mediante el cual se declara “Casa Museo” a este espacio data de junio de 1981, un año antes de su donación al Estado y su inauguración oficial, el 13 de agosto de 1982; segundo, desde un análisis semántico, el hecho de que tal declaratoria se hiciera al “hogar de los hermanos Luis y Sergio Saiz Montes de Oca”, supera el sentido de vivienda, domicilio o “sitio histórico” para, en su lugar, testimoniar una etapa en la conformación del ser sanjuanero. Hogar, ha de entenderse aquí, en el sentido otorgado por José Martí y Dulce María Loynaz en sus obras:

Ya se sabe cuán inquieta fue la vida de Martí en comparación con la sedentaria de Dulce María y, sin embargo, cuanta sincronía en considerar la fuerza que encierra la patria, la familia y la casa. En él, desde la ausencia, desde el exterior; en ella, desde lo más íntimo, desde el espacio más importante dentro del universo, el hogar. Recuérdese la emoción con que exclamó Martí: « ¡Dios tenga piedad del corazón heroico que no halla en el hogar acogida para sus nobles empresas!» o, como si vislumbrara el ambiente de su futura discípula, subrayara: «El rincón de la casa es lo mejor con la majestad del pensar libre, y el tesoro moderado de la honradez astuta, y un coro amigo junto a la taza de café». Pocas palabras podrían ilustrar tan bien el ambiente que rodeó a Dulce María Loynaz durante su larga vida. // […] El propio Martí distingue el domicilio de un simple cuarto de hotel al plantear que las paredes de este distan de las de nuestras casas, «a las que se ama y conversa, como a seres vivos, y de quienes no se aparta el alma sin desgarramiento, tal como el árbol de la tierra en que tiene sus raíces». Es asombrosa la similitud de esta frase con la conclusión a la que arriba Dulce María en “Los últimos días de una casa”: «Y es que el hombre, aunque no lo sepa, // unido está a su casa poco menos // que el molusco a su concha. // No se quiebra esta unión sin que algo muera // en la casa, en el hombre… o en los dos».[21]

En la premisa de la transición de memoria individual a memoria colectiva, la Casa Museo Hermanos Saíz Montes de Oca se inscribe entre los bienes cuya significación histórica-cultural está directamente vinculada a la historia de San Juan y Martínez y fue su comunidad la que no solo le otorgó los valores que debían ser conservados para futuras generaciones, sino que también, desde el poder local le concedió una legitimidad como bien patrimonial inscrito entre los Bienes Culturales de la Nación. “Cuando en 2016, Esther Montes de Oca viajaba hacia la eternidad, algo más que su presencia se escapaba de la vivienda que habitó hasta el final de sus días. Entones, también marchaba la principal impulsora de la casa museo en que se convirtió el hogar”.[22]

2.- Colección china en el Museo Municipal de Centro Habana (1981)

Sirve de base a este caso el trabajo de diploma del estudiante Frank González Martínez en la licenciatura en Artes Plásticas, Perfil Conservación y Restauración de Bienes Muebles, en la Universidad de las Artes en julio de 2019; estudio en el que González Martínez evalúa el valor documental de la Sección de Arte Chino del Museo Municipal de Centro Habana, entendiendo los exponentes que la integran como “obra documento”, en correspondencia a la teoría desarrollada por el profesor de Historia del Arte Luis de Soto, tanto para las bellas artes como el arte industrial, es decir, como testimonio de la mundividencia de sus protagonistas y de su época, perspectiva que tributa al valor instrumental del patrimonio cultural. Demuestra González Martínez que en la musealización de esta colección se expresa el interés de la comunidad china por salvaguardar la huella de su presencia en Cuba. [23]

El origen y la naturaleza de los exponentes de la misma, por su parte, marcan la autenticidad del valor de la colección desde perspectivas etnológicas. Baste recordar, entre los documentos que atesora el Museo Municipal, el Acta de Donación firmada Jorge Yi, en representación de la Sociedad Yi Fung Toy Tong, sita en Campanario no. 433 (altos) e/ San José y Zanja, el 19 de febrero de 1981, en la que consta la entrega de “dos tazones de loza, una corneta china, una pipa de bronce con sus accesorios, seis tomos sobre la vida de Mou Zai y el libro En memoria de Chiang Ka Kan”.[24] El Casino Chung Wah y las asociaciones Min Chi Tang, Chun Shan, Lon Sai Li, Say Jo Jon, Wong Kong Ja Ton, Yi Jung Toy Tong, Ong Teng Tong, Chau Luen Kong Sol, Sue Yuen Tong, Kow Kong, Long Sai Li, Alianza Socialista China de Cuba, Lung Con Cun Sol, Chi Tack Tong, Chang Weng Chon Tong, Chion Lock On Tong y Chi Puey Kock Tong, se registran como protagonistas en el proceso de legitimidad de los bienes culturales a los que la propia comunidad otorga valor identitario; ello permite comprender los resultados de dicho coleccionismo.

De ellos, en aras de ilustrar las tesis planteadas, se somete a análisis e interpretación la moneda donada por Guillermo Chiong el 17 de mayo de 1981, integrada a una exposición a cargo del especialista Rayco Vera Valladares en la Casa de Artes de Tradiciones y Cultura China, donde ha permanecido la colección en depósito desde el 2009.

El Acta de la Donación, llenada por Lina E. Grisantti el 17 de mayo de 1981, indica que Guillermo Chiong es vecino de San Nicolás no. 505, 2do piso, apto 7, entre Zanja y Cuchillo, hecho que le ubica en el corazón del Barrio Chino; y que la moneda que aquí se aborda fue donada junto a otras tres, una invitación, cuatro fotografías, una figura de porcelana, un cuadro tejido y un cuadro pintado a mano, muestra que coloca a Guillermo lejos de inscribirse entre los aficionados a tema alguno en materia de coleccionar. ¿Se trata de un grupo de recuerdos personales directamente vinculados a su origen o al gusto familiar?

La planilla de inventario, a cargo de la especialista Ana Gloria Curbelo, está fechada el 15 de octubre de 1988, siete años después de la recepción de la moneda. En ella se describen sus características, entre las que se precisan su equivalencia a un centavo, país: China, fecha: 1902, material: cobre, en el anverso cuatro caracteres chinos y a su alrededor los textos: “Hong Kong”, “One Cent”, “1902”; en el reverso, el perfil de “Edward VIII. Emperor”. ¿Procedía Guillermo Chiong de Hong Kong? ¿Por qué habría de portar una moneda china la imagen de Eduardo VII, sucesor al trono de Inglaterra tras la muerte de la Reina Victoria el 22 de enero de 1901?

La historia de Hong Kong, oficialmente Región Administrativa Especial de Hong Kong de la Republica China, tiene entre sus hitos el Tratado de Nankin, mediante el cual se cede la Isla de Hong Kong a los británicos en 1842 para poner fin a la primera guerra del opio, coloniaje que se mantuvo hasta 1997. ¿Cómo ha incidido culturalmente siglo y medio de coloniaje sobre este territorio chino?:

La presencia británica en Hong Kong ha marcado la cultura local que, aunque fundamentalmente china, ha estado expuesta a una mayor influencia occidental que el resto del país. El resultado es un híbrido cultural en donde los valores chinos tradicionales enfatizan el honor, y el amor y respeto familiar que, junto con la educación, se ven combinados con los ideales occidentales progresivos, que influyen la libertad económica y el estado de derecho.

Así, Guillermo Chiong legitima en el patrimonio cultural centrohabanero un testimonio de la injerencia inglesa en la cultura de su país de origen, testimonio de las permanentes ligaduras que los chinos de ultramar han mantenido con su territorio de origen. ¿Ingresaron a la colección otras piezas vinculadas al Hong Kong colonial? Un análisis cuanticualitativo de la información que se atesora en las planillas de inventario de la colección de numismática del Museo indica que otras 8 monedas son resultado del periodo colonial de Hong Kong. Tres de ellas, una de 1895 y dos de 1901, muestran la imagen de la reina Victoria, revelándolas como antecedentes a la donada por Guillermo Chiong; las restantes cinco son de la misma tipología a la que nos ocupa: dos de ellas, incluso de la misma emisión, de 1902; dos de 1903 y una de 1905. Solo uno de los años, el de 1904, han dejado vacío los donantes, todos de la comunidad del Barrio Chino: el referido Guillermo Chiong, vecino de San Nicolás no. 505 e/ Zanja y Cuchillo; Gat Chall San, que, por su dirección, San Nicolás 507, dialoga de forma directa con el donante Chiong; Fe Men Lee, de Salud no. 104 altos, e/ Campanario y Lealtad y; Pin Wong Chong, cuya dirección está por conocer. Significación numismática y etnológica dialogan en la decimonónica casona de la Habana Extramural en el siglo XXI.

Desde estos estudios bien pudiera Vera Valladares, en su condición de especialista de la UP Barrio Chino, apostar por un recorrido urbano con paradas en los lugares en que moraron los defensores de la memoria de la presencia china en Cuba; andar que, en el caso de Guillermo Chiong, enriquecería el valor documental de las otras piezas donadas al Museo Municipal de Centro Habana, un patrimonio que desborda las ligaduras que sostiene en 1981 con su país, para dejar constancias de sus aportes a la realidad cubana.

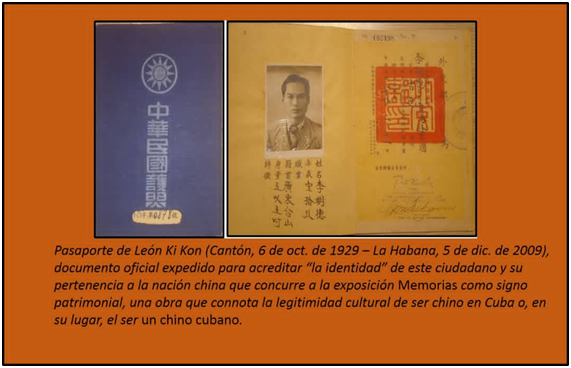

¿Podría la gestión de esta colección estar al margen de sus protagonistas? La respuesta a esta interrogante la ofrece la exposición “Memorias”, organizada por la Unidad Presupuestada Barrio Chino, en su sede la Casa Artes y Tradiciones China, en diciembre de 2022, un ejemplo que tributa a la musealización del patrimonio cultural inmaterial en el concepto de “memoria viva”.[25]

Memorias fue un proyecto concebido en homenaje a los ancianos de la Comunidad China de La Habana; de ahí el requisito de que las piezas a exponer, en absoluta calidad de préstamo, tuvieran por origen sus pertenecías, es decir, objetos a los que les unen profundos lazos afectivos. A la inauguración, no solo debían asistir sus expositores, sino que estaban convocados además a comentar la significación atribuida por ellos a sus “tesoros”. En el transcurso de su materialización desbordó la convocatoria, sumándose colaboraciones de amigos y técnicos y especialistas de la Casa. Aproximémonos aquí al conjunto expuesto en su carácter documental, es decir, como testimonio probatorio de la vivencialidad chino-cubana.

Acompañando el pasaporte de León Ki Kon participaba la tarjeta emitida en abril de 1960 por la Dirección General de Inmigración de la República de Cuba que le acreditaba como chino a los efectos de sus gestiones personales en el territorio nacional, y una fotografía de estudio. Tres reliquias de sus descendientes que, mediante la colaboración de Mario Martínez Delgado, participaron de Memorias. León Ki Kong participó en la guerra chino-japonesa y arriba a Cuba en 1948, donde contrae matrimonio con Isabel Dolores Alemán, madre de sus dos hijos, Víctor y Dolores; socialmente juega un papel importante en la Sociedad On Teng Tong, la que preside durante 10 años.

En similar perspectiva, pero donde lo chino se traduce en obra de arte en un lenguaje popular, forma parte de la muestra una Jaba elaborada por Rosa Jo, la china que arribó a la Isla para cumplir con los designios de sus padres: contraer matrimonio con Rufino Alay. De Rosa Jo, la literatura destaca su elevada formación académica y encomiable labor en la inserción de los chinos al contexto cubano y, al mismo tiempo, la necesidad de formar en sus descendientes las bases para mantener vivas las tradiciones chinas. Maestra y creadora, Jo incursionó en la música, en el diseño escenográfico y hasta en las carrozas que representarían a la comunidad en los carnavales habaneros.

La Jaba ha sido realizada a partir de las cajetillas de cigarros Chunghwa (China), el premiado producto del Grupo de Tabaco de Shanghai introducido en el comercio de la República Popular China en 1949. Un bien cultural que desvela hoy a coleccionistas de todo el mundo por representar la Nación, al ser considerada la marca más representativa de cigarrillos chinos, de hecho, se le llama el “humo nacional”, tesis que acompaña el sistema iconográfico de su presentación: El rojo brillante en su cajetilla con los pilares de la Puerta de Tiananmen en dorado en el frente, así como el uso de Chunghwa, cuyo simbolismo cultural está implícito en el slogan “Ama a nuestra Chunghwa”, lo que podría traducirse en la frase “Ama a nuestra China”. Añádase a ello otros créditos, como el olor a ciruelas de los cigarrillos, el haber sido la marca preferida de Mao Zedong, su ubicación entre los símbolos de estatus, y su operatividad como regalo.

Nada es casual en la elección de la materia prima, recursos que Rosa Jo traduce en auténtica muestra identitaria, una obra que concurre a este espacio gracias a Suinin Yera Alay, heredera del legado de Rosa Jo y Rufino Alay, sus abuelos maternos, auténticos protagonistas en el fomento del patrimonio cultural del Barrio Chino de La Habana. La integración de esta pieza a los fondos permanentes de la Casa de Artes y Tradiciones Chinas ratificaría la postura de los miembros de la comunidad china en la patrimonialización de su cultura.

3.- Proyecto Sociocultural Gonzalo Roig (1990-1996)

El tercer caso encuentra fundamento en la aproximación realizada al inmueble de Amistad no. 404, entre Barcelona y Dragones realizado por el Museo Municipal de Centro Habana en julio de 2022,[26] en cuyos resultados tributan a este trabajo, la presencia en su fachada de una placa que hace constar su declaratoria como Monumento Nacional, por la Comisión Nacional de Monumentos[27] del Consejo Nacional de Cultura, acontecer que argumenta con el siguiente texto: “En esta casa vivió el músico Gonzalo Roig Lobo // 1890 – 1970”.

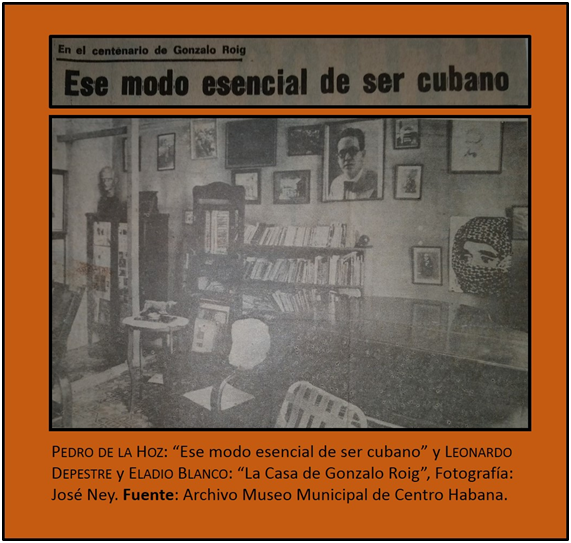

En relación directa con la musealización del patrimonio cultural inmaterial se traen como referente los artículo “Ese modo esencial de ser cubano”, publicado por Pedro de la Hoz, en las Culturales del Granma,[28] y “La Casa de Gonzalo Roig”, de Leonardo Depestre Catony y Eladio Blanco Cabrera, con imágenes de José Ney, ambos en el marco del centenario del natalicio de Gonzalo Roig en 1990.

Con miras al creador, desde la edificación y el espacio arquitectónico que acompañó su vida, expresan Depestre Catony y Blanco Cabrera:

Si no pasa con sumo cuidado –y a pesar de la presencia en la fachada de una placa que la identifica como Monumento Nacional– bien puede suceder que cruce infinidad de veces frente a la vivienda donde murió el maestro Gonzalo Roig, sin percatarse de ello. // Ahora, con motivo del vigésimo aniversario de su fallecimiento, a conmemorar el 13 de junio, y del centenario de su natalicio, que se celebra el 20 de julio, hemos preferido evocarlo en su ambiente familiar. Es por ello que estamos en: “La casa de Gonzalo Roig”.[29]

Se pronuncian Depestre Catony y Blanco Cabrera por el espíritu del lugar, ese Genius Loci que, según los romanos, acompaña a las personas y los lugares dotándolos de vida desde el nacimiento hasta su muerte y determinando su carácter y esencia. Apuestan, de esta perspectiva, por una dimensión que desborda al músico en aras de aprehender al ser humano. Aquí, son los bienes, y no las obras musicales, las que hablan del compositor.

La casa de los padres, donde vivió Gonzalo Roig buena parte de su existencia, es una vivienda modesta. Ocupa el primer piso (altos) de la calle Amistad número 404 entre Barcelona y Dragones. Allí reside aún su viuda Zoila Salomón Melke. // Zoila, próxima a cumplir 66 años, conserva fresco el recuerdo del maestro, como igualmente conserva buena parte de los objetos personales de Roig. La pieza en que estamos –la sala– tiene mucho de museo. Ahí está su sillón, en el que nadie más se ha sentado, y sus cuadros y retratos, que ofrecen la imagen del maestro en sus tiempos de madurez artística. // […] // La mascarilla mortuoria hecha por Florencio Gelabert es otra de las piezas de mayor interés que guarda la casa. También la batuta, los espejuelos y el piano. // […] // Si algo –al margen del ambiente musical que se percibe– resulta identificativo y singular en el lugar es la presencia de los perros. // […] // Tras el vidrio de una estantería permanece la colección completa y variadísima de miniaturas de perros en porcelana inglesa y alemana, que perteneciera al maestro. Otro perro, en bronce sobre una mesa. En las paredes y montadas a la manera de una galería, aparecen retratos de perros de diversas razas.

Ante el periodista, el universo cosmogónico del compositor que, tras su partida, acompaña a su viuda, recuerdos cifrados en bienes muebles que devienen soporte de pasajes y experiencias compartibles con una comunidad identificada con la producción musical del autor de Cecilia y Quiéreme mucho, por solo citar dos de sus piezas más populares.[30] Por su musealización se pronuncia un grupo de amigos mediante un proyecto sociocultural, al que ofrece legitimidad la carta de Idalberto Acuña Carreras en condición de Presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, cinco días antes del 105 aniversario del natalicio del compositor:

Por este medio aprobamos al grupo de trabajo “COMPLEJO CULTURAL GONZALO ROIG”, que coordinará los trabajos y gestiones para la creación de la «casa monumento» del maestro GONZALO ROIG LOBO, figura cimera de la cultura cubana. // Este grupo comunal sin representación jurídica, se constituye para materializar este proyecto; por lo que solicitamos a todos los órganos del Gobierno y del Estado su colaboración.

El expediente elaborado con ese fin informa que a cargo de la dirección del grupo está Zoila Salomón, viuda de Roig, como Presidente; Nélida Portilla, secretaria ejecutiva y Mayra Pastrana, secretaria. Se registran como otros miembros Teresita Segarra y Gladys Puig, por la UNEAC, Rufo Caballero, periodista, crítico e investigador; Ana Menéndez, cantante; Juan Valle, arquitecto; Oscar Hernández, proyectista; César Arozarena, representante del Poder Popular de Centro Habana y Oscar Ginó, responsable de Cultura Consejo Popular Colón.

La Introducción del proyecto da inicio con los aportes de Gonzalo Roig a la cultura cubana para luego describir como situación problema:

Sin embargo, fuera de esporádicas referencias por algunas efemérides, una pobrísima jornada municipal que lleva su nombre y una esforzada Peña que cada mes se realiza en su ruinosa casa, poco aprovechamos tan rico legado. Y eso, en una zona de gran concentración poblacional, profuso tránsito habitual de miles de habaneros, frente a una histórica fábrica de tabacos y un constante deambular de turistas. Pero tampoco los vecinos, no ya del Municipio, no siquiera del Consejo Popular de Colón, conocen que atesoran tales valores.[31]

En respuesta a ello, el proyecto se propone rescatar la figura, obra y casa de Gonzalo Roig, y con ello vincular a la comunidad con su patrimonio, de modo que se enorgullezca al disfrutarlo y mostrarlo a visitantes nacionales y extranjeros, un patrimonio que desborda el legado de Roig para abarcar el de otras figuras, nativos o no de Centro Habana, cubanos de fuerte raigambre como Ernesto Lecuona, Rodrigo Prats, Ignacio Cervantes, Jorge Anckerman, Eduardo Sánchez de Fuentes, Eliseo Grenet, Alejandro García Caturla y Amadeo Roldán.

En la fundamentación del proyecto, junto a una síntesis de la historia del barrio Colón, se relacionan los valores adjudicados a la casa, primero, a partir de las permanentes relaciones afectivas de Gonzalo Roig con el espacio y sus familiares, luego, desde la ubicación de la obra arquitectónica:

La casa sita en Amistad no. 404, e/ Barcelona y Dragones, donde estará ubicado este Proyecto, tiene suficientes valores y características propias, como para ser el núcleo a partir del cual se estructura toda una intensa labor de promoción y divulgación de la música y de la personalidad del maestro Gonzalo Roig. Aunque en ella no nació realmente, siempre fue para él “su casa” y a pesar de haber tenido otras, nunca abandonó ésta, y en ella componía y guardaba su música y recibía a sus amistades. Quedan testimonios probatorios de su amor y fidelidad a esta casa e incluso en su propia estructura existen huellas de la vida de su familia, como el mezanine, la mampara del cuarto de su amada abuela, algunos de sus muebles y hasta las imágenes religiosas que ésta veneraba. // Por otra parte, la casa es muestra típica de las construcciones domésticas de finales del siglo XIX con sus persianerías, lucetas geométricas con cristales coloreados, elaborados guardavecinos y hasta fragmentos de pintura mural, amén de la viguetería de madera que cubre su sala. A lo largo de las primeras décadas de este siglo recibió algunas modificaciones respetando sus elementos originarios y se le añadieron habitaciones, hasta conformar su estado actual.

Da cierre comentando la subutilización de la planta baja, potencial como espacio de actividades culturales en diálogo con las que tendrán en la “casa-museo”, al tiempo que en sus objetivos se evidencia la puesta en valor del patrimonio local en función del desarrollo local.

Cuando el bien cultural desencadena sentimiento alguno y ese estremecimiento se traduce en cualquiera de las expresiones humanas, ha ingresado al proceso de patrimonialización, en un complejo proceso que en ocasiones emerge desde lo individual y, en otras, como concierto social que reclama por su cuidado y conservación. En el otorgamiento de la condición de Monumento Nacional a la casa Amistad no. 404, entre Barcelona y Dragones, entre 1970 y 1976; en los artículos publicados por el centenario del natalicio de su ilustre morador, Gonzalo Roig, en 1990; en el interés comunitario de hacer de esta edificación la sede del “Proyecto Sociocultural Gonzalo Roig” entre 1995 y 1997, está latente la concepción de musealizar el patrimonio cultural inmaterial.

[1] José Castillo Ruiz: “El futuro del Patrimonio Histórico: la patrimonialización del hombre”, Universidad de Granada, 10 de octubre de 2007.

[2] Victoria Pontes Giménez: “La musealización del patrimonio cultural inmaterial”, Doctorado en Arte, Universidad de Granada, España, 2017. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=110121 [20-8-2025].

[3] Instituto de Gestión Cultural y Artística: “Valor, musealización, gestión y uso del patrimonio cultural”, 11 de marzo de 2019, https://igeca.net/valor-musealizacion-gestion-y-uso-del-patrimonio-cultural/ [25-9-2025].

[4] “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”. Convención por la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial” Artículo 2. Definiciones, p. 106; en Documentos Fundamentales para el patrimonio Cultural, Instituto Nacional de Cultura, Lima, Perú, 2007.

[5] Jesús Guanche Pérez: “El imaginado «patrimonio inmaterial». ¿Un acercamiento a la verdad o una falsedad engañosa?” (I), La Jiribilla, 10/6/2016, https://www.lajiribilla.cu/el-imaginado-patrimonio-inmaterial-un-acercamiento-a-la-verdad-o-una-falsedad-enganosa-i/ [5-10-2025].

[6] Ibíd., (III), La Jiribilla, 23/6/2016, https://www.lajiribilla.cu/el-imaginado-patrimonio-inmaterial-un-acercamiento-a-la-verdad-o-una-falsedad-enganosa-iii-y-final/ [5-10-2025].

[7] Maya Lorena Pérez Ruíz: “Reseña de El patrimonio cultural de México de Enrique Florescano (Comp)”, Alteridades, 8(16):183-186, México, julo-diciembre de 1998. En dicha compilación Maya Lorena ubica en la concepción de “construcción social” a Enrique Florescano, Néstor García Canclini, Enrique Nalda y Sonia Lombardo de Ruiz.

[8] Isabel Villaseñor Alonso: “El valor intrínseco del patrimonio cultural: ¿una noción aún vigente?”, p. 1, Intervención, 2(3):1-13, México, enero-junio de 2011.

[9] Ibíd.

[10] Victoria Pontes Giménez: El patrimonio inmaterial y el museo. Más allá de los monumentos inmateriales y los museos raros, Ediciones Trea, Madrid, 2023.

[11] Jorge Ricardo Fuentes Maldonado: “Hablemos de patrimonio: A manera de introducción”, p. 6; en Fabiola Yazmín Rodríguez Orantes (Coord.): Patrimonio cultural y natural. Reflexiones para la acción, pp. 6-13, Universidad Autónoma de Baja California Sur, México, 2024. El texto es una selección de trabajos presentados a la Primera Edición del Seminario Permanente sobre Patrimonio Cultural y Natural (2022) auspiciados por dicha institución.

[12] Yamile Deriche Redondo: “Patrimonio y subjetividades: idas y vueltas”, p. 35; en Fabiola Yazmín Rodríguez Orantes (Coord.): Patrimonio cultural y natural. Reflexiones para la acción, pp. 35-52, Universidad Autónoma de Baja California Sur, México, 2024. Deriche Redondo es Dra en Ciencias sobre Arte de la Universidad de las Artes, Profesora Titular y Especialista de proyectos del Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa Comunitaria (CIERIC).

[13] Graziella Pogolotti: “El poder de la subjetividad”, Juventud Rebelde, La Habana, febrero de 2018, Apud. Yamile Deriche Redondo: ob. cit., p. 38. Cf. Cubadebate, 25 de febrero de 2018, http://www.cubadebate.cu, [2-10-2025].

[14] “Casa Museo Hermanos Saíz Montes de Oca”, en Consejo Nacional de Patrimonio Cultural: Monumentos Nacionales de la República de Cuba, p. 178, Ed. Collage Ediciones, La Habana, 2015.

[15] Apud. Felipa de las Mercedes Suárez Ramos: “Hermanos Saíz: Dignos en su pensar y actuar”, Trabajadores, 13 de agosto de 2022. https://www.trabajdores.cu/2022813/hermanos-saiz-dignos-en-su-pensar-yactyar/?amp=1

[16] Carta difundida por la emisora venezolana Radio Continente. Ibíd. Probablemente en el programa “Anuncios Féminas”, fundado en la década del 40 en la emisora Radio Caracas por María Teresa Castillo, Anita Massanett y Carmen Serrano, espacio de orientación y educación general dedicado a la mujer que luego se trasladaría a Radio Continente. Está considerado el primer programa feminista en la radio venezolana.

[17] Roberto Segre: “La creación del sistema simbólico de la Revolución”, p. 130, en su Arquitectura y urbanismo de la Revolución cubana, pp. 128- 133, Ed. Pueblo y Educación, 2da. Ed., La Habana, 1990.

[18] “Palabras de Enrique Ávila sobre el monumento”, en “Monumento a los Hermanos Saíz”, EcuRed, https://ecured.cu/Monumento_a_los_hermanos_Saíz [20-9-2025].

[19] Dentro del Comité “Todo por Pinar del Río”, fundado en 1941, un importante papel desempeñó la mujer al crear el Comité Femenino, cuya labor se realizaba de forma directa con las autoridades gubernamentales. V. “El Comité Femenino «Todo por Pinar del Río», laborando”, Heraldo Pinareño, 20(1370):1, Pinar del Río, sábado, 6 de diciembre de 1941.

[20] Victoria Pontes Giménez: “La musealización del patrimonio cultural inmaterial”, Doctorado en Arte, Univ. de Granada, España, 2017. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=110121 [20-8-2025].

[21] Marcos Antonio Tamames Henderson: “La fuerza poética de la casa en Dulce María y Martí”, Antenas, (25):13-18, Camagüey, septiembre-diciembre de 2008.

[22] Claudia Ledesma Hernández: “Encuentro con los hermanos Saíz, en primera persona”, Asociación Hermanos Saíz, 2 de mayo de 2023, https://www.ahs.cu/?p=39923, [9-10-2025].

[23]V.: Frank González Martínez: “Valor documental de la sección de arte chino del Museo Histórico Municipal de Centro Habana”, Trabajo de Diploma en opción al Título de Licenciado en Artes Plásticas, Perfil: Conservación y Restauración de Bienes Muebles, Facultad Artes de la Conservación del Patrimonio Cultural, Universidad de las Artes, 2019. Un informe, redactado el 30 de noviembre de 1981 por Tomás Piard y Ana Gloria Curbelo a Denis Delgado, miembro del Comité Ejecutivo Poder Popular del Municipio de Centro Habana, refiere que hasta la semana anterior contaba el museo con un total de 1,963 piezas, y subraya como origen de las mismas que todas fueron donadas por los residentes chinos, “tanto de nuestro municipio como de otros o incluso de otras provincias; gracias a la colaboración del casino Chung Wah que se nos brindó para guardarlas hasta tanto tuviéramos nuestro local”.

[24] V. Frank González: “Valor documental de la Sección de Arte Chino del Museo Histórico Municipal de Centro Habana”, Tesis en opción de Licenciado en Artes Plásticas, Perfil de Conservación, Restauración y Museología, Facultad de Conservación del Patrimonio Cultural, Universidad de las Artes, La Habana, 2020.

[25] V.: Marcos Antonio Tamames Henderson: “Patrimonio e identidad en el Barrio Chino de La Habana”, Blog Museo Municipal de Centro Habana, La Habana, 18 de octubre de 2022.

[26] V.: Marcos Antonio Tamames Henderson: “Amistad no. 404 en el concierto del patrimonio cultural cubano”, Blog. Museo Centro Habana, 6 de julio de 2022.

[27] Comisión creada en 1963 bajo la presidencia de Pedro Millet, y Raúl Oliva, en el cargo de secretario ejecutivo, miembro del Departamento de Artes Plásticas del recién creado Consejo y graduado de arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de La Habana en 1962; participante en el Congreso y Seminario para Arquitectos y Técnicos de Monumentos, Venecia, Italia, en 1964. Este órgano creó comisiones provinciales y delegaciones municipales, para el caso del trabajo realizado en la ciudad de Camagüey V.: Eduardo Labrada Rodríguez: “El monumento que le debemos a la preservación”, Adelante, Camagüey, 8 de febrero de 2021. http://www.adelante.cu. [3-2-2022]. Artículo que rememora la labor de la Comisión Provincial de Monumento creada el 1ro de agosto de 1964.

[28] Museo Municipal de Centro Habana, Oficina de Sitios y Monumentos, Sitios Históricos, Exp. Amistad no. 404, Recorte de prensa.

[29] Museo Municipal de Centro Habana. Loc. Cit.

[30] Treinta años después comenta Depestre: “Quien redacta tuvo el honor, treinta años atrás y en compañía del colega Eladio Blanco, de tomar escaleras arriba hasta el domicilio de Roig, en el primer piso del número 404 de la habanera calle Amistad, edificación lamentablemente colapsada tiempo atrás. Allí entrevistamos a quien fuera su viuda, Zoila, emocionada nos comentó: «Muchas veces lo vi sentarse ante el teclado y tocar» […]”. Leonardo Depestre Catony: “A medio siglo de su muerte. Gonzalo Roig, compositor de melodías eternas”, La Jiribilla, 10 de junio de 2020, https://www.lajoribilla.cu.cu/a-medio-siglo-de-su-muerte-gonzalo-roig-compositor-de-melodias-eternas/ [13-10-2025].

[31] “Proyecto Socio Cultural Casa Gonzalo Roig”, en Museo Municipal de Centro Habana, Sitios y Monumentos, Expediente Amistad no. 404.

Deje un comentario