I

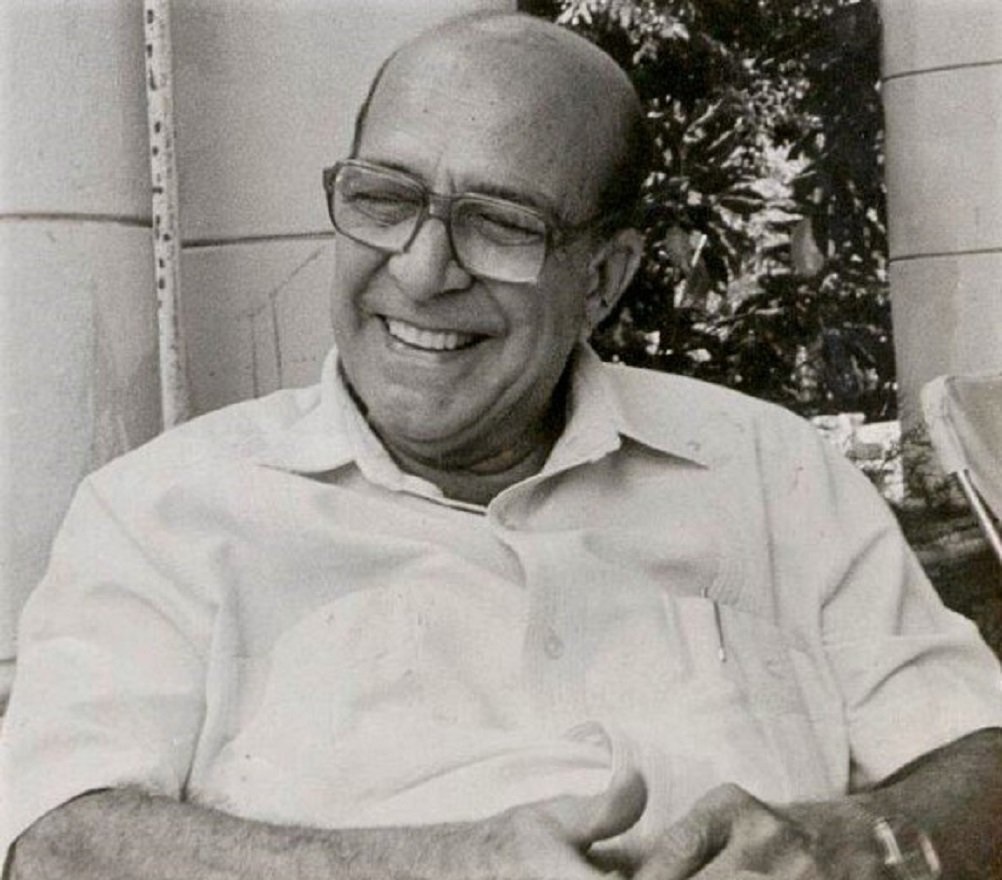

En 1975, cuando todavía no estaba creada la Editorial Letras Cubanas, la Editorial Arte y Literatura, en su colección Letras Cubanas, publicó Cuentos, de Onelio Jorge Cardoso, una valiosa edición prologada por la profesora Denia García Ronda, miembro del entonces Departamento de Estudios Cubanos de la Escuela de Letras y Arte de la Universidad de La Habana. El texto de Denia, “Onelio en su tiempo”, dejó establecidos algunos aspectos medulares para el estudio de los relatos del llamado “cuentero mayor”, quien había nacido en Calabazar de Sagua, antigua provincia de Las Villas, en 1914, y murió en La Habana en 1986. A medio siglo de aquella edición, el contexto es muy diferente. Las posibles relecturas implican una nueva visión, revisión y perspectiva.

Onelio escribió sus cuentos rurales y marineros, llamados “criollistas” ─parte de una literatura “regionalista” que llegó a ser “nacional”─, como denuncia de la miserable situación del campesinado y la gente de mar en la Isla. Y si bien formó parte de una polémica entre lo importado y lo autóctono, me parece poco útil hoy tratar de establecer linderos entre lo “de afuera” y lo “de adentro”; la globalización ha difuminado esas fronteras, y lo digital, con la pérdida virtual del espacio, ha complejizado aún más el debate. Continuadora de la estirpe de Luis Felipe Rodríguez y Jesús Castellanos, la producción de Onelio alcanzó altos reconocimientos, como el Premio Alfonso Hernández Catá en 1945. Lo considerado nacional se identificaba entonces como un valor exclusivo de los asuntos vinculados a los hombres de “tierra adentro” y “mar afuera”, difundidos en publicaciones y también por la radio y luego por la televisión ─el propio Onelio fue redactor del noticiero de la emisora Mil Diez y elaboró libretos por más de doce años para la radio y la televisión─.

El prólogo de Denia dejaba claro que los relatos onelianos trascendieron el estrecho marco del criollismo; su realidad se amplió fuera de una visión folclorista o estereotipada, y sus personajes, basados en experiencias reales, fueron tratados con altísima dignidad, destacando la lucha del ser humano contra el medio natural y social, muy lejos de las propuestas simplistas del regionalismo y el criollismo. Sus narraciones se fundamentaron en una psicología de raíz costumbrista criolla, compartían tragedias universales y mostraban una ética solidaria sostenida en diversos elementos de la fantasía. Acción, retratos y descripciones se fundieron en un lenguaje poético que ha distinguido al autor; el uso de singularidades de la oralidad de los campesinos cubanos demostraba una maduración de los instrumentos de la lengua que dejó legado y trascendencia continental, como lo hiciera la obra de Horacio Quiroga en su momento.

Los cuentos de Onelio recogieron su experiencia como maestro, viajante de quincallería y de medicinas, aprendiz de fotógrafo, escritor para la radio y la televisión…, en pleno contacto con la gente del pueblo, de la que captó comportamientos, decires y formas del habla. Sin embargo, el rompimiento con la vieja sociedad explotadora y la apropiación de valores espirituales para enfrentar la lucha en la Cuba que emergía, fueron evidentes y categóricos en un período de épica y mística, sobre todo en el tránsito de los años 50 a los 60. Pareciera que los cuentos de Onelio perdían “actualidad”, pero de su realismo social quedaba el inmenso humanismo de los mensajes, la evidencia del proceso de deformación cultural de la nación cubana por la sociedad de consumo y su propaganda comercial, y por el pensamiento egoísta del dinero, hoy llevados a una escala inimaginable de hipocresía, falsedad y enmascaramiento. Su valor actual está en la condición poética que descubre la realidad y la fantasía popular integrada a ella, realismo y poesía de esencia que representaron los cambios en las estructuras sociales operados en los campos de Cuba a inicios de la Revolución. Los límites entre realidad y ficción en estos cuentos son borrosos y por ello lograron tanta eficacia artística en su empeño por presentar lo verdadero con dudas por lo ilusorio y lo falso con la incertidumbre de que algo de lo contado sea o no cierto.

El costumbrismo tan arraigado en el gusto cubano es explotado en estos textos, con dosis de sabiduría y siguiendo el “sentido común” de la gente sencilla de nuestros campos y costas. La evidencia de la doble discriminación padecida por la mujer, por su sexo y por la pobreza, constituyó una avanzada emancipadora para esa época, a pesar de que hoy puedan considerarse superados algunos planteamientos. La infancia es atendida con cariño, comprensión, respeto y ternura, sin didactismos ni superioridad del adulto, aun cuando se penetre en zonas tabúes. El humor se convirtió en crítica y sátira edificante por su sabiduría y generosidad, y hasta se muestra peligrosamente en forma de choteo y burla, que posteriormente transitó a cierta ironía zumbona. Entre los problemas denunciados o temas abordados en el inicio de su producción cuentística, se encuentran la pérdida de la inocencia, los ambientes culturales típicos de hombres y mujeres del campo, con sus “guajiras y guajiros sabichosos”, la huida a centros urbanos en busca de mejor vida, las contradicciones que entrañan la dependencia y la independencia de los hijos, la injusticia social, el abuso...

El instrumental expresivo de Onelio mantuvo una arquitectura del cuento bien meditada, sin grandes desequilibrios. Algunas escenas son esperadas, aunque no de la manera en que creemos que puedan suceder; no hay saltos violentos, pero los desenlaces reservan sorpresas. La planeada manera de manejar la narrativa breve hasta el final, altera los modelos clásicos. La estructura no es lineal y abundan mudas espaciales y temporales, y paralelismos momentáneos. En esta primera etapa, el narrador se confunde con un personaje e implica al lector, un procedimiento que distinguió su estilo antes de los años 60. En ocasiones llevó historias paralelas hasta el final, sin que mediaran muchas explicaciones. Sus composiciones son abiertas a la interpretación y usan los silencios como parte de su técnica, por lo que invitan a un lector inteligente que se sume a la trama. Onelio tuvo mucha recepción en su época, entre otras razones porque supo emplear el efímero vocabulario del habla campesina, porque acompañó desde la estética y la ética una realidad de cambios sustanciales de justicia social y por las singularidades humanas de algunos de personajes y mensajes.

El uso del lenguaje colaboró mucho para su verdad artística, y como dominó muy bien no solo el habla campesina y marinera, sino las labores particulares de ambas esferas, sus diálogos y monólogos interiores y exteriores resultaron creíbles para los lectores. Utilizó giros poéticos y atmósferas propias de la poesía, sin amaneramientos ni artificialidades o pastiches; su creatividad, la caracterización de personajes y escenas, su eficaz uso del diálogo bajo el peso de lo poético, el hábil empleo del punto de vista para convertir argumentos comunes y sencillos en tema trascendente, sus retratos y descripciones, hacen que su literatura continúe siendo disfrutable. Aunque hoy esté un poco abandonada esta lectura, sobre todo porque por el ritmo, dinámica, lenguaje y algunos temas y argumentos que se han distanciado de las exigencias del lector contemporáneo, permanece mucho por descubrir o redescubrir en el humanismo de sus páginas.

Lo cuentos de su primera etapa quedaron recogidos como mayoría en Cuentos completos ─Ediciones R., La Habana, 1962─. Desde este período el creador ofreció robustez narrativa, pericia y variedad a los asuntos tratados y singular maestría estilística en la manera de presentar los personajes. Captó la esencia de la fabulación popular en una crítica velada a la superstición y al conservadurismo. La lucha entre la vida y la supervivencia fue el tema recurrente de estos cuentos. De la etapa de los años 40 y 50, bajo su experiencia cotidiana, presentó la contradicción entre el escritor y el sistema económico-social que debía enfrentar. Como el interlocutor natural era el sujeto popular mayoritario del pueblo cubano de aquella época, sus personajes fueron por lo general hombres rigurosos, duros, justos, de pocas palabras y muchas acciones, y las mujeres, seres humillados, discriminados, abusados…, pero todos con una dignidad inconmovible.

“Taita, diga usted cómo”, publicado en México en 1945 con un prólogo de José Antonio Portuondo, logró imitar el habla áspera de los hombres rudos ante un tenso ambiente, en el tema tabú del sexo. “El cuentero”, publicado por la Universidad de Las Villas en 1958, aunque escrito desde 1944, rindió homenaje a los cuenteros populares, con sus exagerados relatos y la gran carga espontánea de alegoría y sentido del humor, y destaca la naturaleza artística de los “picos de oro” populares, como Juan Candela. “Mi hermana Visia”, fechado en ese mismo año 1944, retrató con maestría a la muchacha campesina, con su pobreza a cuestas y la firme determinación de sobrevivir en la ciudad, en busca de mejor vida que en el desolado campo dejado atrás; con un alto nivel de sugerencia, la narración se encaminó hasta el final de manera no omnisciente por parte del narrador. “Leonela”, de 1956, con una mezcla entre personaje y narrador, encarnó a la mujer-tragedia bajo el leitmotiv de la terrible frase de “la obstinada forma de un beso en la boca todavía”. Otra variante del tema de la mujer aparece en “El hombre marinero”, también de 1956, que asumió indirectamente la situación femenina mediante una ingeniosa solución narrativa que aludía a una canción.

“Hierro viejo”, merecedor del Premio Nacional por la Paz creado por el Partido Socialista Popular en 1952, contribuyó a crear conciencia contra la guerra en un momento en que arreciaba su variante “fría”; durante algún tiempo este relato fue leído, representado y analizado en la enseñanza cubana. “La rueda de la fortuna”, de 1957, forma híbrida e ingeniosa entre el monólogo y la voz del narrador, expuso con humor la deformante acción de los medios de comunicación ante lo fantasioso de un hombre “natural”, una de las primeras críticas en el cuento cubano a lo que hoy se llama “neocolonización cultural”. “Los cuatro días de Mario Benjamín”, de 1958, inauguró en su cuentística el monólogo en segunda persona, un recurso que se puso de moda en Cuba por los años 60 con los “cuentos de la violencia”. En la mayoría de los textos el narrador se confunde con un personaje activo en la obra, condición estilística y distintiva de su obra, sobre todo en su primer período, antes del triunfo de la Revolución. Estos y otros ejemplos dejan listo al escritor para transitar hacia otra etapa creativa: al cambiar vertiginosamente la realidad, su obra debía adecuarse a esas transformaciones.

Deje un comentario