Si no falla mí memoria fue en la “Sala de té de la UPEC” donde conocí a Amado del Pino. Aquel recinto era sitio casi obligado de encuentro de periodistas, directores de televisión y de cine, de actores, escritores, músicos y diletantes. El lugar abría todos los días de 1 a 7 pm y se debía llegar lo más temprano posible para poder clasificar en una de las diez mesas que allí existían. El té, que era la excusa para el encuentro, tenía como complemento un brebaje llamado “chacatá”, que no era más que su versión acompañada de un trago de ron que, de acuerdo al gusto personal, podía ser sencillo o doble, y cuyo costo no sobrepasaba los dos pesos.

Como casi todos los del gremio, y yo ya estaba entrando en él, desarrollé una adicción tal “al té de la UPEC” que trataba de solucionar todos mis problemas personales y laborales antes de la hora de apertura para poder ser de los primeros, o al menos poder conseguir sitio donde sentarme y hacer espacio a mis “benefactores” profesionales. Benefactores que incluían a los periodistas Fredy Moros, Ariel Larramendi, al “gordo” Bernardo Márquez y a otros “cofrades” como Helio Orovio, Tato Quiñones, Diego Rodríguez Haché; entre otros.

Una de esas tardes Amado del Pino llegó y al no encontrar lugar me pidió sentarse en la mesa que había reservado –a duras penas- y lo hizo con dos chacatá en las manos: “Tómate uno compadre”; esas fueron sus primeras palabras.

Para ese entonces ya había leído sus críticas y crónicas sobre el teatro cubano, y sabía de su existencia por una larga entrevista que había hecho a su colega Alberto Pedro para la revista Tablas y que habíamos leído a todo pulmón una tarde en el Hurón Azul.

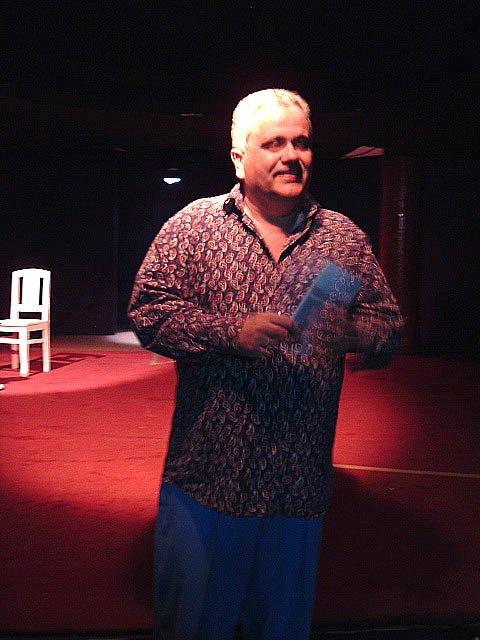

Amadito se había convertido en todo un suceso popular –hoy le llamarían mediático—por su papel en la película Clandestinos que por esos días se había estrenado en los cines del país; y todos le prestaban más atención de la que él mismo habría podido imaginar.

“El gordo Amado” era un tipo singular. Mantenía esa ingenuidad natural del guajiro aderezada con cierta dosis de picardía, por lo que ese rasgo de su personalidad lo incluía en la categoría de “buena persona”. Tanto, que a veces absorbía la atención de los que le rodeaban sin llegar a ser ni sangrón ni petulante, como otros concurrentes a ese tipo de espacios.

Sus conversaciones siempre comenzaban con alguna alusión a una obra de teatro que recién había visto o leído y, en aquel grupo de hombres de letras, arte y cultura, era único.

Sin embargo, su conversación preferida, al final de cada encuentro y tras algunas copas, era el placer de ser vecino de Tito Gómez, el cantante al que su madre siempre había admirado y con el que solía conversar siempre que se lo encontraba. Él, un simple guajiro de Tamarindo, un pueblo perdido en Camagüey, conversaba todos los días con uno de los más grandes cantantes cubanos. Era tanta su emoción que más de una vez cruzó criterios atrevidos con Helio Orovio y en una oportunidad pasó una tarde esbozando a viva voz el posible texto que escribiría acerca de la vida del ídolo de su madre.

Otras veces coincidíamos en la redacción de El Caimán Barbudo, en la calle Paseo entre 25 y 27, en aquellas tertulias improvisadas que allí se realizaban. Por ese entonces la periodista Paquita de Armas era su directora y Bernardo Márquez, su editor jefe. En ellas siempre se sometían al corte de leva lo mismo un texto literario o una personalidad X del gremio. Allí Amado anunció que había terminado su obra Penumbra en el noveno piso, y prometió entregar una copia para que algún crítico amigo emitiera su juicio. Aquellas tertulias terminaban con una peregrinación de los asistentes hacia la UPEC o la UNEAC.

Llegado los años noventa, en plena crisis de las publicaciones, Amado pasó a ser parte del colectivo de la revista Revolución y Cultura. Se ocupaba no solo del teatro, sino de algunas otras páginas -incluida la de música-, lo que le permitió proponer a la dirección de la publicación un acercamiento a los fenómenos musicales que ocurrían. Incluso se aventuró a publicar un texto que un reconocido crítico, ensayista y profesor consideró de forma despectiva, alegando, entre otros criterios, “que Los Van Van solo servían para mover el esqueleto y la cintura…”. Amado, sin pensarlo dos veces y en un franco ejercicio de defensa de la cultura y del autor del texto, le ripostó públicamente que “se pegara a la pared para que controlara el movimiento de la cintura”. Las frases fueron más duras que lo que cuento...

El crítico de marras y su séquito, que por ese entonces intentaban meter en el saco de la posmodernidad a la timba, al son y a la trova tradicional, se ruborizaron al escuchar la respuesta del “gordo Amado”, que con marcada elegancia brindó a la salud de quienes amaban a Los Van Van y como él, eran hombres de tierra, barrio y amor.

Dos años después el mismo crítico y teórico cultural se involucraría tanto en el asunto de la música que entregó un trabajo a la revista Salsa Cubana. Trabajo que era rocambolesco en cuanto a su acercamiento a la música cubana y tenía entre sus referencias el texto que había denigrado tiempo atrás.

Por esa misma época nacería su hijo, Amadín, y el día del alumbramiento, Amado convocó a cuanto amigo, socio y conocido estuvo a su alcance a un jolgorio en la esquina del hospital donde estaba ocurriendo el suceso. Allí, entre tragos, lágrimas de alegría y conversaciones cruzadas, se prometió abandonar el hábito de tomar alcohol: “este es el último trago”, afirmó mientras abrazaba a los asistentes. Y lo cumplió.

Amado, como muchos otros miembros del gremio intelectual, encontró terreno fértil para encauzar su vida allende los mares. En su caso personal fue España –algo similar ocurrió en determinado momento de la carrera del dramaturgo Alberto Pedro-, donde fue labrándose un espacio en el difícil ambiente teatral español.

Las veces que nos vimos, cuando regresó a Cuba a “cargar las pilas”, seguía siendo el mismo guajiro ingenuo y bonachón que había conocido casi treinta años atrás. En uno de esos encuentros, que ocurrió meses antes de que desapareciera la revista Salsa Cubana, entregó a Amado Córdoba, su director, un largo texto acerca la presencia de músicos cubanos en aquel país con los que había compartido. En él contaba –de forma muy teatral—las contradicciones, vivencias y logros obtenidos por muchos de ellos en aquel territorio.

Quedamos en coincidir en el Hurón Azul, y allí volvimos a revivir anécdotas, sueños y hasta nos prometió un segundo encuentro para escuchar en su voz pasajes de una nueva obra que estaba escribiendo en ese entonces. Como despedida volvió a cantar Vereda tropical y la dedicó a su fallecida madre.

No asistí a esa cita. De hecho, la cancelamos y nos prometimos vernos tres meses después en un posible viaje que haría al Festival de Teatro. Un festival al que no asistió. Tomó su propio “tren hacia la dicha” y se marchó a una dimensión en la que alguna vez coincidiremos.

Allí, volveremos a compartir un “chacatá” y repasaremos las vivencias, y nos actualizaremos sobre los temas, los amigos y aquella mujer hermosa a la que por ese entonces yo intentaba conquistar y el aportó un poema y un par de entradas para el teatro.

Artículos relacionados:

Desde mi luneta 2: los amores de Verónica y la irreverencia de Cundingo

Deje un comentario