Nunca voy a negar mi condición de fanático de los Septetos. Sobre todo, del Nacional y el Habanero que son de los más conocidos. Me vienen en la sangre, o para decirlo de modo mejor: fueron parte de mi formación musical primaria. El Septeto Nacional era el invitado frecuente a un programa de televisión que transmitían los lunes en la noche que respondía al nombre de Álbum de Cuba; y que tenía como figura central o animadora –hoy le llaman host— a la cantante Esther Borja y que mis abuelas no dejaban de ver.

No olvido a mis abuelas, sobre todo la materna, cantando al unísono con Carlos Embale –con el paso del tiempo supe su nombre y hasta le visité en su casa de la calle Patria en el Cerro— aquello de “…bardo… que te mueva mi dolor…” o “échale salsita…”; mientras contoneaba su ya cansada cintura y sus brazos imitaban el movimiento del giro que debía dar guiada por un galán imaginario. Pero el mayor disfrute, para mí en ese entonces, era cuando aparecía una pareja de bailadores perfectamente “planchados y almidonados” y el hombre ejecutaba ese paso conocido como “tornillo” mientras ella “paseaba” a su alrededor sin soltarse de las manos.

No voy a negar que por momentos llegué a considerar aquella música anacrónica, después de todo era la de mis abuelos y no estaba “en onda” con mis nacientes gustos musicales. Gustos que se debatían entre la música de un programa llamado Now, que transmitía Radio Internacional y en perseguir a los exponentes de la música disco; que era “la banda sonora de aquellos años setenta” sin olvidar el placer de los boleros de Roberto Carlos que sábado tras sábado en las noches me permitían abrir las posibilidades de conquista. Todo ello sin olvidar el querer imitar los pasos de baile de Bobby el de los Bonnie M.

Sin embargo; todo cambió cierta vez que cumplido los doce o trece años mi padre me llevó a una de aquellas fiestas sindicales que organizaban los centros de trabajo y que se daban en los Círculos Sociales, lo mismo con orquestas profesionales que con grupos de aficionados y que tenía como “grupo para amenizar” a unos estudiantes del ISPJAE que respondían al nombre de Sierra Maestra y que, coincidentemente era un Septeto.

Curiosamente conocía algunas de esas canciones que comenzaron a cantar, las había escuchado, solo que ahora me comenzaron a sonar cercanas; debió ser el cambio de voz o simplemente que ese día mi epifanía musical estaba manifestándose.

Sierra Maestra sonaba parecido al Nacional, pero más cerca a la dinámica de mi tiempo; un tiempo que estaba desarrollándose. Era la misma música, pero con otra cadencia. Y esa cadencia atrapó a aquel grupo de chiquillos que había acompañado a sus padres a una fiesta sindical un domingo X de fines de los años setenta que dejaron sus juegos y se situaron frente a los músicos.

Un buen día la televisión puso de moda un tema que habían bailado nuestros abuelos y que respondía al nombre de “El guanajo relleno” y toda Cuba se contagió con esos músicos que apostaban al formato de Septeto, el clásico, al estilo del Nacional de Piñeiro, y que respondían al nombre de Sierra Maestra. Comenzaban los años ochenta y en ese entonces nuestras preferencias musicales la regían el sonido de los Van Van con “Seis semanas” y “El baile del buey cansado”; un Adalberto Álvarez con Son 14 que nos llevaba y traía de Bayamo en coche con un “Son de Madrugada”; y un Irakere que trepidantemente pasaba de “Bacalao con pan” a “Atrevimiento”.

Sierra Maestra fueron “los intrusos sonoros” en ese momento con un sonido proveniente de los años veinte y treinta; un sonido con cincuenta años de retraso pero que empastaba con el gusto masivo; sobre todo por la gracia de su cantante que a pesar de su pequeña estatura se alzaba ante el micrófono con una voz singular.

A diferencia de lo que muchos pudieran pensar Sierra Maestra no era parte de la Nueva Trova que para ese entonces se ufanaba de algunos septetos o al menos formaciones cercanas, pero que estaban alejadas, en ese entonces, de lo que se ha llamado siempre música tradicional; hasta que Benito de la Fuente entró a formar parte de Mayohuacán y la obra de Miguel Matamoros volvió a tener una segunda oportunidad en el gusto de una generación que solo conocía de este autor y músico santiaguero “…el Son de la loma…”

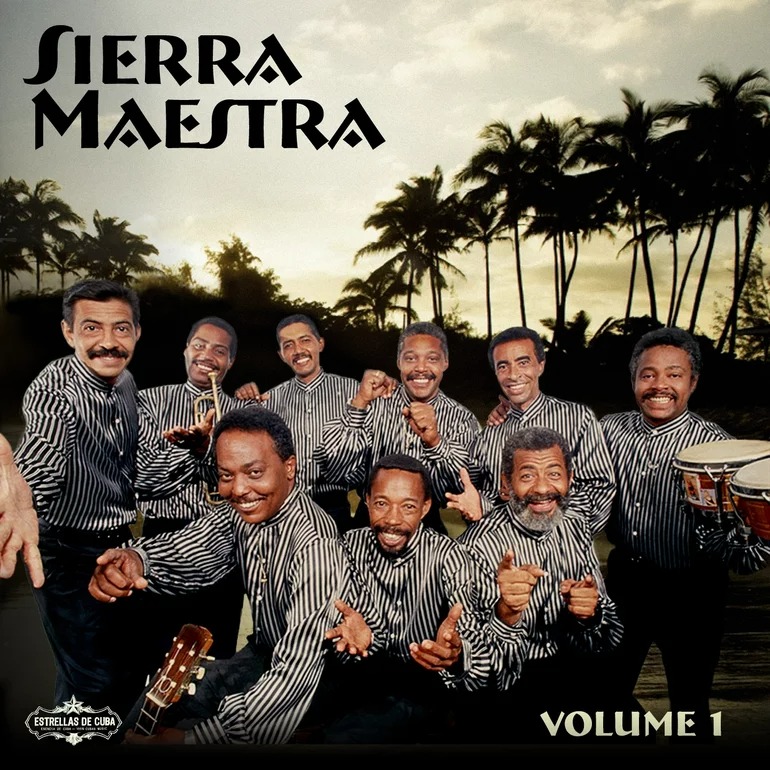

Sierra Maestra: Un sonido proveniente de los años veinte y treinta, con cincuenta años de retraso pero que empastaba con el gusto masivo. Foto: Tomada de Radio Enciclopedia

Ciertamente por ese entonces en Santiago de Cuba se abría paso una formación parecida llamada Granma que asumía en su repertorio parte del legado sonero de aquella ciudad, pero a la que fatalismo geográfico le pasó factura en materia de difusión nacional.

Mientras Sierra Maestra se concentraba en el llamado Son habanero, Granma llevaba al sonido del septeto los fundamentos del son y la trova oriental, santiaguera específicamente. Que a fin de cuentas es el mismo Son, pero con sus marcadas diferencias; sobre todo por el tipo de clave que emplean. El de occidente tiene la impronta abakuá que le introdujo Piñeiro más la trompeta con aires de jazz; mientras que el santiaguero se concentra en el contrapunteo entre guitarra y tres; entre otros elementos.

Un buen día el programa Álbum de Cuba dejó de emitirse y con él parecía condenada a desaparecer de la TV una parte importante de la memoria musical que nos acompañaba. Estábamos a las puertas de los años noventa y todo indicaba que los cambios musicales que estaban ocurriendo anunciaban un potencial “jaque mate” para el formato del Septeto sonero; solo que nadie previó que fuera la realidad económica la que reimpulsara, sobre todo desde la ciudad de Santiago de Cuba, en lo fundamental; el renacimiento del formato de Septeto sonero, “esta vez sin incurrir en las bizantinas divisiones de oriente y occidente”. Y aunque no se reconozca fueron la capacidad de resistencia de Sierra Maestra en la Habana y de Granma en Santiago de Cuba parte del combustible necesario para que ese revivir ocurriera.

Mas, la semilla de Sierra Maestra había dado sus primeros frutos cuando a mediados de los ochenta surgió el Septeto Raison fundado por Efraín Ríos que había sido parte del conjunto de Adalberto Álvarez tras su “divorcio” de Son 14; también aparecieron Guaicán y Girón en el ámbito universitario, pero no eran lo mismo que Sierra Maestra que era la tradición a pulso, solo que bien hecha.

Los cambios económicos de los años noventa fueron tal vez el parteaguas necesario para que el formato de Septeto Sonero volviera por su fuero. Resurgieron –por obra y gracia de esos cambios— algunos que estaban en el olvido en sus respectivas provincias como fue el caso de Los Naranjos en Cienfuegos; o un golpe de suerte y gracia para la música cubana nos trajo a La Vieja Trova Santiaguera para trazar un camino hacía el mundo en materia de música tradicional.

Por su parte, mientras La Habana se abría a la vanguardia musical –bendita sea la Timba—los músicos santiagueros encontraron en el formato de Septeto la salida y la solución a sus problemas, no solo económicos sino también creativos y musicales. Algo similar ocurría en La Habana centrado en el mundo del turismo, sobre todo en los espacios de la Habana Vieja.

La avanzada fueron Los Jóvenes Clásicos del Son. Música fresca con la impronta santiaguera en la que la tradición estaba presente, pero se aventuraron a más y marcaron una diferencia. Tras el cisma de esta formación apareció Traje Nuevo, pero no era lo mismo. Le faltaban el swing y la gracia de su cantante Pedro Lugo, o simplemente El Nene. Mejor suerte corrió Caña Santa.

Mientras tanto la tropa de Sierra Maestra se abría paso en Europa y conquistaba espacios y públicos y en ese empeño le acompañaba La vieja Trova Santiaguera con el viejo Hierrezuelo de líder.

En Santiago las cosas estaban cambiando. Los Septetos comenzaron a llenar todos los espacios. Fueron los años en que el Septeto Sonero del Oriente comenzó a marcar su pauta, a imponer su ritmo en materia de hacer el son. Turquino, Ecos del Tivolí, Siboney y el Santiaguero se volvieron nombres recurrentes de un modo de hacer el son tradicional ajustado a los intereses de los hombres de finales del siglo XX; y junto a ellos Granma.

No voy a negar que nuestra soberbia capitalina no dejó que viéramos el fenómeno como tal ni toda su dimensión musical a futuro. Pero para recordarnos que el Septeto puede evolucionar, que estaba evolucionando y que no pasaba de moda estaba El Nacional (de Piñeiro) que nunca se rindió.

Cierta vez alguien preguntó cuál era el secreto que había hecho que los Septetos no pasaran de moda. Al menos en Cuba. La respuesta fue “…resistir y mirar al futuro… sabiendo que el son es una cosa sublime…”

Entonces, este día del son propongo que pensemos en Septetos. Ignore si están o no de moda. Permítase escuchar, con placer y sin perder la cadencia esa forma de hacer el son que unificó hace casi noventa años dos estilos: el habanero y el santiaguero, y que fuera obra de Miguel Matamoros. Una forma de hacer el son que nos legó Sierra Maestra y que en Santiago es el pan nuestro de cada día para defender la tradición.

Deje un comentario