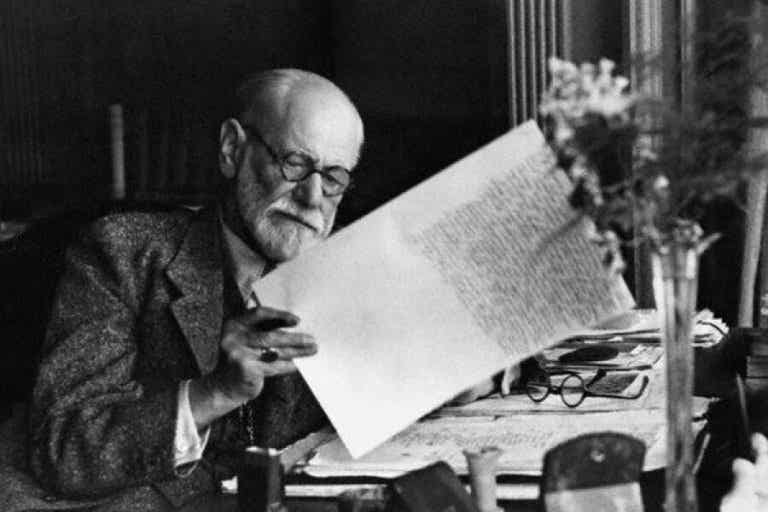

Aunque la teoría del psicoanálisis formulada en 1896 por Sigmund Freud (1856-1939) fue considerada “ciencia problemática” desde sus inicios y ha tenido muchos críticos, desde que Alfred Adler (1870-1937) en 1911 la abandonara y Carl Jung (1865-1971) fundara la Psicología Analítica en 1914, indudablemente esta práctica terapéutica y técnica de investigación fue la precursora de nuevas escuelas de la Psicología moderna. Después vinieron teorías relacionadas con el conductivismo, la terapia racional y cognitiva, entre otras, pero el punto de partida que significó Freud fue fundamental. Jacques Lacan (1901-1981) planteó una propuesta renovadora con la lectura del inconsciente como un lenguaje; sus estudios estuvieron basados en las primeras investigaciones realizadas por Freud, a las que incorporó elementos del estructuralismo, la Lingüística, la Matemática, la Filosofía… Hoy existen diversas escuelas sustentadas por el psicoanálisis, pero nadie podrá negar la paternidad del austriaco.

Freud es uno de los intelectuales más influyentes del siglo xx en la cultura occidental, y aunque ya no se acepten una buena parte de sus tesis, centradas en el carácter de los impulsos sexuales y mediadas por prejuicios propios de su época, algunas de sus ideas conservan vigencia. Sus libros traducidos al español nos llegaron con cierto retraso, pues en sus inicios estuvo sometido al rechazo de muchas fuerzas conservadoras o resistentes a cualquier innovación. La interpretación de los sueños, su obra más famosa, de 1899, fue publicada en español por primera vez en Madrid en 1923, y otros de sus libros demoraron más tiempo. Sin embargo, se sabe por cartas cruzadas con su amigo Eduard Silberstein entre 1871 y 1881, que ambos aprendieron de manera autodidacta la lengua castellana, y en su entusiasmo juvenil solían firmar los dos con los respectivos nombres de los protagonistas de El coloquio de los perros, de Miguel de Cervantes.

La práctica médica en el tratamiento de la histeria y la neurosis condujo a Freud a formular su famosa teoría del psicoanálisis, pero el primer reconocimiento científico le llegó en 1902 al ser nombrado “profesor extraordinario”; en 1909, en Massachusetts, se le concedió el título honorífico de Doctor Honoris Causa. A partir de sus experiencias y aplicación de técnicas terapéuticas para ayudar a personas enfermas, desarrolló una teoría más trascendente relacionada con la actividad psíquica y la conducta humana.

Más allá de sus estudios específicos del inconsciente, el deseo y la represión relacionados con la sexualidad y estudiados como ciencia, así como de la validez de sus numerosas conceptualizaciones: actos fallidos, complejo de Edipo, pulsión de vida ─Eros─ y pulsión de muerte ─Tánatos─, hipnoterapia, libido, metapsicología, regresión, sublimación, transferencia, etc., la contribución de Freud a la cultura podría ser motivo de análisis en esta nueva centuria, llamada por algunos “el siglo de la neurosis”. A veces se colocan erróneas etiquetas de lo “freudiano” ─como ha ocurrido con lo dantesco, lo maquiavélico o lo kafkiano─, pero nadie debe poner en duda que su mayor influjo actual ha quedado en la cultura, y más directamente en los análisis de la literatura y el arte.

El médico austriaco examinó varias obras literarias para formular su teoría psicoanalítica, entre estas Edipo rey, de Sófocles, y Los hermanos Karamázov, de Dostoievski; citaba constantemente a Goethe, Heine, Voltaire, Shakespeare, John Galsworthy, Joseph Conrad y algunos poetas metafísicos; el Moisés de Miguel Ángel en la basílica San Pietro in Vincoli, o retratos de Leonardo da Vinci, que estudió para su teoría. Romain Rolland y Stefan Zweig fueron sus amigos; el poeta, ensayista y teórico del surrealismo André Breton, el pintor Salvador Dalí y los cineastas Luis Buñuel y Alfred Hitchcock, entre otros, se nutrieron de su obra. Hasta la contemporaneidad ha llegado su influjo en teorías literarias más recientes, como las de Julia Kristeva.

Los grandes temas relacionados con la cultura en su sentido más amplio abordados por Freud en sus libros fueron: la sociedad, en Tótem y tabú. Algunas concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos, de 1913; la religión, en El porvenir de una ilusión, de 1927; la cultura, en El malestar en la cultura, de 1930, y la historia, en Moisés y el monoteísmo, de 1939. Tótem y tabú pretendió aplicar el método psicoanalítico al origen social, partiendo de la actividad psíquica de las sociedades primitivas bajo el conflicto entre el deseo y la contravención; esta reconstrucción, que intenta buscar explicaciones al incesto y las prohibiciones, ha sido muy criticada por su absoluto pansexualismo. En El porvenir de una ilusión plantea su interpretación de las relaciones entre la teoría psicoanalítica y el concepto religioso del ser humano, objeto también de muchas discrepancias. Moisés y la religión monoteísta, tres ensayos escritos entre 1934 y 1938, fue publicado en Ámsterdam en 1939, y unos meses después su autor muere en Londres, a donde huyó luego de que los nazis se anexaran Austria; en esta obra revela lo que considera los orígenes y el destino de Moisés, y su relación con el pueblo judío, tesis también polémica, al comparar y reducir la evolución del pueblo judío a los casos de neurosis individual que trató.

El malestar de la cultura es una de sus obras más relevantes y vigentes. Se trata de un texto muy crítico con el antagonismo entre las exigencias “pulsionales” del ser humano y las restricciones impuestas por la cultura. Freud había pensado para su título “infelicidad”, pero lo cambió por “malestar”, por parecerle más preciso ese sentimiento vago e inconsciente, acorde con lo que sucede realmente en la contradicción entre civilización e instinto. Para el autor, la cultura genera insatisfacción y sufrimiento, pues enfrenta las satisfacciones instintivas a las restricciones de las normas culturales-sociales. Destaca en el libro el sentimiento de culpabilidad en la evolución cultural, por lo que, según su autor, ese progreso tiene el precio de la pérdida de la felicidad, por el aumento de la culpa. Otros elementos específicos argumentan la tesis que conduce a la destrucción.

Para lanzar esta hipótesis cuando tenía 74 años y había vivido las experiencias del crecimiento de la neurosis en la década de 1920, se basaba en la convicción de que se habían acelerado los procesos sociales de agresividad y arrasamiento descontrolados en el período entre guerras. Eros, instinto del amor y la vitalidad, entraba en contradicción con Tánatos, luego de las aterradoras historias de destrucción y muerte de la Primera Guerra Mundial. Recibía el impacto de la inestabilidad e incertidumbre en el proceso traumático de la crisis de 1929, y soportaba las limitaciones del envejecimiento, con un cáncer bucal como resultado de su tabaquismo, vicio que nunca abandonó.

Freud había sido muy crítico con la religión. Después de recibir una felicitación en su cumpleaños 60 por la organización religiosa judía B’nai B’rith, dijo: “Me considero como uno de los más peligrosos enemigos de la religión, pero ellos no parece que se den cuenta” (Sigmund Freud: El malestar en la cultura. Prólogo y apéndice de José Rallo. Biblioteca Alianza Editorial S.A., Madrid, 1997). Había asegurado que la religión era una neurosis obsesiva de la colectividad, un sentimiento arcaico infantil y una manifestación de un estado regresivo de desamparo, necesitado de un padre, que promovía un delirio colectivo inhibidor de la inteligencia. En su correspondencia con Romain Rolland, discrepaba con él, después de afirmar que la religión era como una ilusión; el escritor francés le reprochaba no haber tenido en cuenta la existencia de millones de personas a las cuales la religiosidad proporcionaba un “sentimiento de eternidad”, una emoción sin límites ni barreras, en cierto modo “oceánica”, experiencia subjetiva y fuente de la energía religiosa. Freud oponía ese estado subjetivo a un “principio de realidad” e insistía en que tal sentimiento constituía una forma de “regresión”, reanimada constantemente por “la angustia ante la omnipotencia del destino”. Citaba a Goethe: “Quien posee Ciencia y Arte / también tiene Religión; / quien no posee una ni otra / ¡tenga Religión!”.

Otro asunto actual es el de la felicidad. En El malestar… se indica: “Lo que en el sentido más estricto se llama felicidad surge de la satisfacción, casi siempre instantánea, de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión, y de acuerdo con esta índole sólo puede darse como fenómeno episódico” (Ibídem). El desarrollo de este tema deja claro que el ser humano rebaja sus pretensiones o expectativas de felicidad en la medida de la gravedad, la desgracia o el sufrimiento a que se ve sometido, y a veces confunde felicidad con un “quitapenas” o una satisfacción de sus instintos, en que se incluye lo prohibido, pero también, impulsos perversos. Freud considera que las tres fuentes que ocasionan infelicidad son la supremacía de la naturaleza sobre el ser humano, la insuficiencia de métodos para regular las relaciones en la familia, la sociedad y el Estado, y la caducidad del cuerpo. Concluye afirmando que la felicidad es “profundamente subjetiva” y a veces su ideal se deja conducir por formas groseras o finas de narcotización de la sensibilidad frente a estímulos placenteros y desagradables.

También resultan de interés sus indagaciones sobre la justicia. Para el psicoanalista, “el primer requisito cultural es el de la justicia” (Ibídem), y afirma categóricamente que “La libertad individual no es un bien de la cultura. […]. Buena parte de las luchas en el seno de la humanidad giran alrededor del fin único de hallar un equilibrio adecuado (es decir, que dé felicidad a todos) entre otras reivindicaciones individuales y las colectivas; uno de los problemas del destino humano es el de si este equilibrio puede ser alcanzado en determinada cultura o si el conflicto en sí es inconciliable” (Ibídem). Adentrándose en estos análisis, asegura que “la sociedad civilizada se ha visto en la obligación de cerrar los ojos ante muchas transgresiones que, de acuerdo con sus propios estatutos, debería haber perseguido”, pues la cultura no ha podido eliminar “las tendencias agresivas del hombre”, y por ello, a su juicio, “…el destino de la especie humana será decidido por la circunstancia de si ─y hasta qué punto─ el desarrollo cultural logrará hacer frente a las perturbaciones de la vida colectiva emanadas del instinto de agresión y de autodestrucción” (Ibídem).

El poeta Heinrich Heine, quien quizás en broma pudo permitirse expresar algunos pensamientos que Freud consideró “las verdades psicológicas más rigurosamente condenadas”, cuenta: “Tengo la disposición más apacible que se pueda imaginar. Mis deseos son: una modesta choza, un techo de paja; pero buena cama, buena mesa, manteca y leche bien frescas, unas flores ante la ventana, algunos árboles hermosos ante la puerta, y si el buen Dios quiere hacerme completamente feliz, me concederá la alegría de ver colgados de estos árboles a unos seis o siete de mis enemigos. Con el corazón enternecido les perdonaré antes de su muerte todas las iniquidades que me hicieron sufrir en vida. Es cierto: se debe perdonar a los enemigos, pero no antes de su ejecución” (Ibídem). Si cada uno de nosotros desata estas “verdades psicológicas” y se impone un discurso de odio, el futuro de la humanidad será aún más incierto. A los enemigos personales, si los tengo, nunca los amaría, pues eso es tarea de ángeles, pero prefiero seguir los consejos de Jorge Luis Borges en el poema “Fragmentos de un evangelio apócrifo”: “No odies a tu enemigo, porque si lo haces, eres de algún modo su esclavo. Tu odio nunca será mejor que tu paz” (Jorge Luis Borges: Obra poética, 1923-1977, Alianza Editorial-Emecé Editores, Madrid-Buenos Aires, 1987).

Deje un comentario