Innegablemente somos hijos de las circunstancias; pero lo único que nunca nos ha faltado es optimismo; lo que ha sido la brújula de aquellos que nacimos en los años sesenta y setenta. Esa visión de que siempre podemos alzarnos sobre nuestras desgracias es el motor más fuerte de nuestras vidas; es el combustible que nos define; aunque el tiempo y la vida conspiren en nuestra contra.

Ese era el argumento, al menos en principio, de nuestro encuentro semanal. Nuestra cofradía, que no ha dejado de modificarse, se propuso organizar un encuentro ―uno más―, de carácter temático; no basta con el hecho de repasar nuestras leyendas (que acrecentamos en la medida que revivimos aquellos hechos de nuestra adolescencia y juventud) o de compartir medicamentos para la hipertensión o la diabetes. Tampoco de estar pendientes del deterioro de nuestra salud tanto física como mental. Se trataba de optimismo este encuentro de viernes, que es el acontecimiento más importante que compartimos y que es bendecido y santificado por nuestras esposas.

Solo quedaba por definir el sitio de la reunión, y como estamos en pleno verano ―temporada de playa incluida—, correspondía “al Chino” ser el anfitrión. Este miembro de nuestro selecto club de amigos es el único que tiene una casa en la playa; o mejor dicho, es el único que vive en Guanabo y su casa tiene las condiciones para recibirnos a todos y alojarnos por al menos una noche.

Y como la cita es donde “el Chino” se podrá comprender que nuestras esposas y algunos hijos o nietos se suman a “la sesión”; lo que implica estrechar los lazos entre nuestras conyugues y el hecho de que hijos y nietos vean o conozcan a esa familia extendida de modo político.

Uno de los grandes acuerdos, o aciertos, de nuestras citas de viernes parte del hecho de suprimir el uso de los móviles; algo que enoja a la familia, pero nos permite estar fuera del radar de la comunicación por al menos unas horas. Ese no tener que depender de un aparato electrónico fue uno de los primeros síntomas de retorno a la vida que tuvimos hace ya algunas décadas; y una expresión de liberación cultural y social el hecho de apagar el teléfono móvil. Es liberador.

La estancia en la playa implica que se debe jugar dominó o parchís además de escuchar esa música, de modo caótico, que cada cual ha admirado y que no siempre compartimos, pero es común a nuestra historia de vida.

En pocas palabras, un grupo de tembas atrapados en la nostalgia, pero siempre inventándose un pretexto o un plan para el día siguiente a la hora de despertar. Eso se llama resistencia; solo que no siempre aplica y este viernes; perdón quise decir sábado y domingo; no aplica. Sobre todo, por el simple hecho de que la electricidad no nos acompañó.

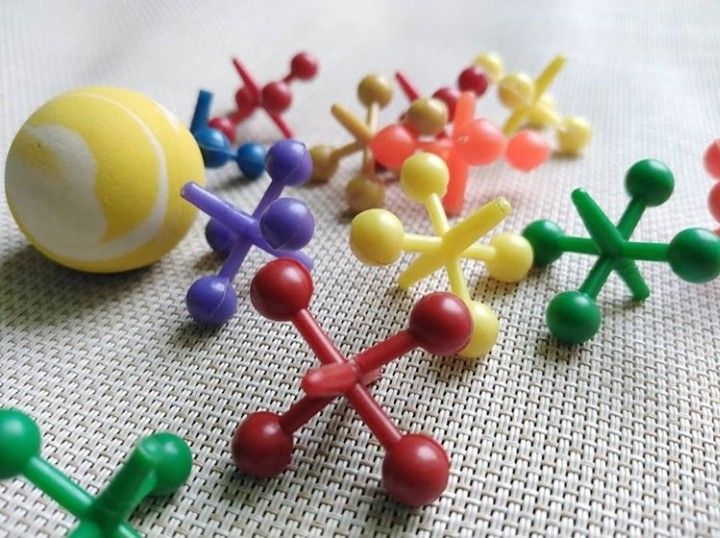

Teléfonos, tablet y otros artefactos de estos tiempos fueron anulados. La música quedó suspendida. Se hacía necesario buscar una solución más allá del dominó y el parchís y la solución vino de la mano de nuestras esposas: un reto concentrado en dos juegos condenados a desaparecer y que nuestros hijos no conocen: jugar al pon, o a la tacha; y recoger yaquis; divididos en dos bandos: nosotros contra ellas.

Imagine a un grupo de sesentones, cargados de algunos achaques propios de su edad. Hombres y mujeres cuya vida depende de una pastilla que debe tomarse bien temprano en la mañana para evitar que la presión suba; con algunas libras de más que se expresan en barrigas más o menos abultadas; canosos o calvos y que cargan libras de óxido por haber abandonado el hábito de hacer ejercicios o practicar deportes de modo diario.

Todo esto ante la mirada y el asombro de hijos y nietos que nunca en su vida habían escuchado hablar de tales juegos.

Lo más complicado era encontrar un juego de yaquis, algo que no aparece ni en los centros espirituales; para el pon solo se necesita una lata vacía y una tiza para pintar el área de juego.

Ridículos. No se puede decir de otra manera: nos vimos ridículos pero divertidos los que decidimos sumarnos al juego. Eso de saltar en un pie o en los dos según fuera y tratar de recoger la tacha ―esa lata de cerveza aplastada con menor grosor de aquellas con que aprendimos— evitando caer, fue todo un acto de heroísmo para algunos ante las burlas de nuestras esposas que no dejaban de burlarse. Toda una venganza femenina.

No supe en que momento nuestra anfitriona, Mary, mostró un gastado juego de yaquis: un juego de yaquis en pleno siglo XXI. Aquello fue la gota que colmó la copa de la vergüenza colectiva a la que nos enfrentamos.

Doce piezas de calamina y una pelota de goma pequeña perfectamente conservadas en un nailon muy envejecido, raído en uno de sus extremos. Según ella era un recuerdo que había atesorado: según ella alguna vez intentó que su hija aprendiera a jugarlo, pero las urgencias de la vida se lo impidieron.

Jugar a los yaquis implica estar sentado en el piso en una posición cómoda para poder recoger la pelota y los yaquis. Ese fue el primer impedimento para muchos de nosotros; no era sentarse en el piso sino encontrar una posición cómoda que no tuviera repercusiones a futuro. Imposible.

Después es necesario tener buena vista y agilidad para recoger de modo combinado y coordinado la pelota y el yaqui. Imposible en un grupo donde todos usan de modo obligatorio espejuelos para ver de cerca o lejos, y combinar agilidad y coordinación son categorías antagónicas en nuestro grupo.

Sin embargo; algunos decidimos jugar. En mis tiempos fui campeón de yaquis enfrentado a mis primas. Ahora tocaba salvar el orgullo de mis amigos y el mío en particular. La realidad me superó, lo que no hizo que disminuyera mi optimismo ni la voluntad de ganar de ser posible; máxime cuando a mi favor tengo el ser el único que no depende de espejuelos para leer o ver.

Contando con el apoyo de mis cofrades, puro entusiasmo del que éramos víctimas en ese momento; logré sentarme lo más cómodo que pude. Logré superar de un solo golpe los tres primeros retos: recoger yaquis primero de uno en uno; después por pares y por tríos. De ahí no pasé; mientras mi esposa, la del chino y la del “infame” se enfrascaban en una disputa por el título.

Todo ello ante las burlas y el asombro de nuestros hijos y nietos ―aún no soy abuelo, para mi beneficio—, que poco a poco fueron perdiendo el interés por ser parte de un mundo lúdico que les es ajeno y desconocido, que si no es por la falta de luz no hubieran sabido de su existencia.

El regreso de la electricidad repentinamente volvió a colocar las cosas en su lugar. Volvió la música, los más jóvenes regresaron a su mundo de tabletas y teléfonos mientras este mortal quedaba a su suerte en el piso buscando la forma de pararse con alguna dificultad y buscando con la mirada quien pudiera ayudarle.

Mi circunstancia, nuestra circunstancia a partir de ese momento exigía una pastilla para el dolor y algo de condescendencia por parte de mis amigos cuyo honor había intentado salvar. Aun así, la posibilidad de la revancha quedó abierta… cuando se vuelva a ir la luz… mi negra...

Deje un comentario