Si de algo podemos sentirnos orgullosos aquellos que crecimos en los años setenta es de la infinita posibilidad de practicar deportes. En aquel entonces casi todos los Consejos Voluntarios Deportivos (CVD) de la ciudad funcionaban. Es decir, lo que hoy conocemos como áreas deportivas.

Cada uno tenía sus características, su especialización y se ufanaban de mostrar los trofeos que habían conquistado en las diversas categorías en que se competía de acuerdo al deporte que allí se practicaba.

Recuerdo que el Ciro Frías, situado en la barriada de Arroyo Naranjo, era donde mejor se formaban los clavadistas; mientras que en el Parque Martí y en la Ciudad Deportiva entrenaban los mejores nadadores.

Si se trataba de otros deportes como el atletismo, por solo citar un caso, la pista del Martí clasificaba entre las mejores. Cada sábado en la mañana allí se reunía lo mejor de la ciudad para disputar los torneos clasificatorios que darían pie al equipo de la ciudad para los juegos escolares.

La pelota concentraba los mejores talentos en el José Antonio Echeverría y en la academia de la Víbora llamada Parque Butari; también estaba el Club Ferroviario que disponía de uno de los mejores equipos de fútbol de aquel entonces.

Aunque la meca de la pelota era el equipo del Hospital Psiquiátrico de la Habana, o el equipo de Mazorra como se le llamaba y que además ostentaban en su camisa de uniforme. Ningún centro deportivo le superaba en talento, organización, disciplina, resultados y sobre todas las cosas fama. Tanto que cada sábado en las mañanas antes de comenzar sus prácticas las gradas de aquel estadio estaban llenas de los integrantes de muchos de los equipos de la ciudad que iban a observarlos.

El comisionado de pelota de aquel entonces en la ciudad, llamado Papo Liaño —su hijo era primera base del equipo del Echevarría y compañero de escuela—, no se perdía ninguno de aquellos encuentros y creaba las condiciones para organizar topes de aquel equipo con muchos de los practicantes de pelota que estaban en el público.

En mi caso particular, como vivía en El Vedado, lo más lógico era que si me interesaba por algún deporte me acercara al parque Martí. Y así fue.

En un comienzo fue la natación en sus piscinas, pero el embullo de unos amiguitos del barrio, sobre todo la influencia de Raúl Ávila —conocidos por todos como “el vago”— y de Guillermo Caboverde; me acercaron al salón donde se practicaba judo.

No sé en qué momento, pero un buen día me vi estrenando un kimono hecho con sacos de harina —en aquel entonces la harina de trigo, o de Castilla como la llamaban mis mayores— y aprendiendo el arte fundado pro Yigoro Kano bajo la guía de Gustavo Reigosa. Un hombre de pequeña estatura, pero todo un mito en la enseñanza de ese deporte en La Habana e imagino que en algunos rincones de Cuba.

Con un poco de esfuerzo y dolor a los tres meses ya lucía mi flamante cinta amarilla y fui incluido en el grupo que recorría cada viernes distintos colchones (su nombre original es tatami) de la ciudad.

Mi primera visita fue el Pontón, el barrio habanero de la Victoria. Este CVD estaba en el límite de tres barrios habaneros: la Victoria, el Cerro y el Pilar; y se sabía que los judocas de ese lugar eran algunos de los más agresivos de la ciudad por su dominio de la técnica de barrido con los pies.

La visita, que para mí constituía mi primera competencia, comenzó con una presentación de los dos profesores de sus respectivos alumnos con grados superiores, es decir los que ostentaban cintas azules, marrones y negras. En una segunda fila los grados intermedios, los cintas verde y naranja; y cerrando los que recién debutaban; ahí estaba yo luciendo mi cinta amarilla y un kimono que compré días antes en la exorbitante suma de cincuenta pesos para la época.

En una esquina estaban algunos profesores invitados, todos ostentando sus cinturones negros con las pequeñas franjas que indicaba su dominio del arte marcial convertido en deporte. Curiosamente casi todos habían estudiado con Yigoro Kano durante su estancia en La Habana a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta. Y se hacían acompañar por sus alumnos más destacados.

Aquella tarde fue mi primer encuentro con Lázaro Valdés y su hijo Lazarito. Valdés era entrenador en la calle Ayestarán y tenía entre sus alumnos a los hermanos Zarza —hijos del pintor del mismo apellido— que estaban entre los más reconocidos yudocas del momento, sobre todo el menor; pero ya su nombre se mencionaba entre los nacientes karatecas de la ciudad; y como compañero de aventuras en calidad de segundo entrenador estaba un personaje conocido como El Pluma.

Aquella tarde gané un combate y perdí tres. Me dieron mi primera paliza como judoca, pero me sentí el deportista más afortunado; dos de mis oponentes ostentaban una cinta superior a la mía y a uno de ellos logré derrotar.

La segunda incursión como competidor fue al colchón de Ayestarán, en un sitio conocido como El Castillito. Era el cuartel general de Lázaro Valdés.

Mi primera sorpresa al llegar fue escuchar un piano que estaba en un rincón de la entrada y que solo un tabique separaba de las gradas. No entendí que pasaba hasta que alguien dijo que “el profesor también era músico y tenía un grupo musical que ensayaba allí por las mañanas”. Músico y judoca. Vaya combinación.

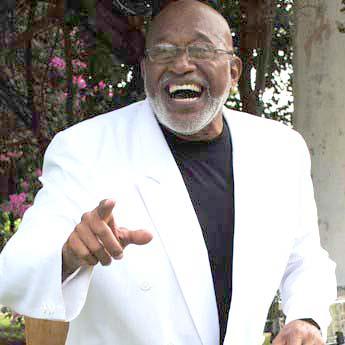

Ese fue mi primer encuentro con la música y la personalidad de Lázaro Valdés. Me sorprendió su sentido paternal durante el entrenamiento. Era, lo mismo que Reigosa mi profesor, duro pero amable; no abusaba de su condición y siempre se estaba riendo.

Los profesores organizaron una tanda de entrenamiento conjunto antes de la competencia, para confraternizar, y recuerdo haber escuchado decir a Valdés que “…Lazarito esta para el conservatorio… por lo que hoy no compite…”. Lamenté no poder ver competir a su hijo que ya acusaba fama de buen deportista.

Un buen día, a mediados de los años ochenta y tras haber recibido el cinturón azul, antesala del negro, abandoné el judo. Para ese entonces comenzaba a interesarme en otras cosas; sobre todo en el mundo de la música y acompañaba a dos de mis amigos a cuanto lugar de moda me fuera posible; entraba como estudiante de música.

Fue en una de esas correrías que asistí a un concierto en el Hotel Capri de un grupo llamado Los Keleya; y allí en el piano estaba el profesor de judo Lázaro Valdés. Debo confesar que esa formación musical era muy famosa en el mundo nocturno de la ciudad; por lo que nunca recuerdo haberla escuchado en la radio.

Mi manía de querer saber me mantuvo despierto hasta el final del show e insistentemente abordar al pianista que me evitó hasta que le dije que había sido alumno de Gustavo Reigosa. Entonces su actitud cambió y me permitió acceder a su pequeño círculo de ese momento.

Fue nuestra primera gran charla profunda: el judo. Así fue, si no me falla la memoria, que nació nuestra amistad. Una amistad que se extendió hasta semanas antes de su muerte el pasado 1º de enero.

La vida me complació con el hecho de haber escrito y comentado sobre dos de sus discos; de escucharle contar su paso por la orquesta de Benny Moré y de la admiración que sentía por algunos miembros de su familia; tanto que una tarde me enseñó dos partituras que su tío Vicentico Valdés le había regalado siendo niño.

También me permitió leer un par de originales que estaba escribiendo sobre la música cubana. Uno de ellos, un estudio sobre los pianistas soneros que había conocido y su manejo de la mano izquierda. Fue en la oficina de Aldo Sánchez en la editorial española NIOCIA que publicó nuestros primeros libros.

Ahora que se acerca el Festival de Jazz le voy a extrañar. No porque esté en la nómina de quienes participan; sino por el hecho de poder encontrarnos y disfrutar de su magisterio cultural y por hecho de que su hijo Lazarito —el director del grupo Bamboleo— podría responder que día nos enfrentaremos en el tatami con él como juez.

Una observación: yo fui cinta azul; Lazarito una vez a la semana regresa al mismo lugar de la calle Ayestarán, donde ya no existe el piano, y se esfuerza por mejorar sus técnicas de barrido.

Deje un comentario